«Choses vues», c’est à Victor Hugo que je vole ce titre. Il faut y voir un (bien modeste) hommage à l’immense écrivain, à l’infatigable citoyen pleinement engagé dans les combats majeurs de son siècle, à l’ardent défenseur des libertés.

Dans ce livre, le XIXe siècle – de 1830 à 1885 –, défile sous l’œil acéré et sans complaisance du chroniqueur.

Choses vues, entendues, notées sur le vif, en forme de brèves, de caricatures ou de longs portraits, de récits bouleversants ou d’enquêtes approfondies mais aussi des mots d’esprit, des esquisses glanées dans la rue, cet extraordinaire recueil, constitué après la mort de Victor Hugo et sur sa recommandation, est fait de pièces et de morceaux «recousus» à partir de ses carnets, de son journal, de ses livres de comptes, de feuilles volantes, de Souvenirs personnels, de faits contemporains que les éditeurs successifs se sont employés à classer.

Je tenterai, sans jamais prétendre m’approcher de la verve ni de la sagacité hugoliennes, d’observer à mon tour, au fil des jours, ce que la vie ordinaire me donne à voir, à penser, à croquer, à noter. Ce seront donc des chroniques courtes ou longues, légères ou plus denses, drôles ou tristes. J’espère juste qu’elles mériteront le détour et les quelques minutes volées au temps encombré des lecteurs fidèles ou occasionnels d’Ici Beyrouth.

Pour ma première chronique, je voudrais vous parler de saints, de miracles et de valises.

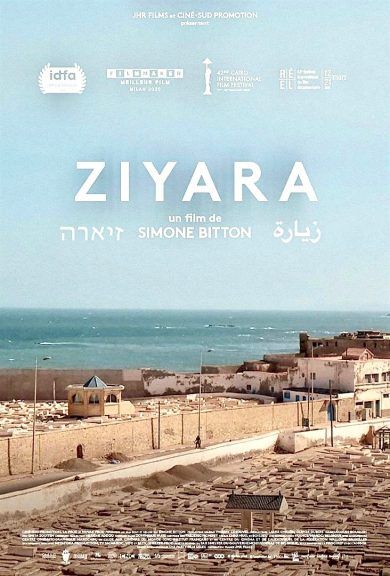

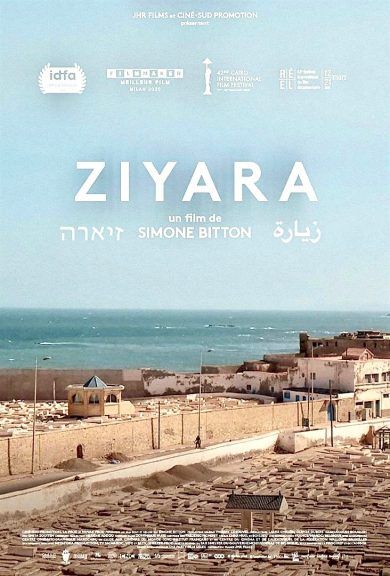

Hier, j’ai assisté à la projection en avant-première à l’IMA du film Ziyara de Simone Bitton. Au Maroc, la ziyara (simple visite ou, pour ce qui nous concerne ici, pèlerinage vers les lieux saints) est une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eue en partage. Sur les quelques 600 saints juifs dénombrés par la réalisatrice dans la phase préparatoire de son documentaire, 150 seraient vénérés par les deux communautés. Le film est construit comme un road movie au pays natal, un retour aux sources cinématographiques où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive. Véritable pèlerinage profane, puisqu’elle affirme avec simplicité qu’elle est athée, Simone Bitton est à la recherche de ce qui reste de la présence juive dans les paysages, les paroles et les imaginaires marocains. La réalisatrice interroge les gardiens des synagogues, cimetières, mausolées et autres mellahs: ils sont tous musulmans et ce sont eux qui lui font revisiter son enfance et lui racontent, avec leurs mots sobres et justes, l’histoire de la vie partagée, brutalement interrompue par le départ des populations juives, départ le plus souvent vécu comme une véritable cassure, voire comme une blessure qui reste béante. Ce qui frappe dans les propos des interlocuteurs de la réalisatrice, c’est le respect et la tendresse avec lesquels ils s’expriment. Mais aussi l’émotion, qui les submerge au détour d’un regard ou d’un souvenir qui affleure. Leur voix faiblit, leur gorge se noue… et la nôtre aussi.

En 1950, il y avait plus de 300 000 juifs au Maroc; il n’en reste aujourd’hui qu’une poignée. Et pourtant, ils ont fait partie du tissu social, culturel et politique du pays et ils ont vécu, aux côtés des musulmans et au milieu d’eux, une expérience unique. Les deux imaginaires collectifs en sont profondément marqués.

On pourrait commenter à l’infini les images que Simone Bitton a rapportées de son périple, revenir sur tant de témoignages et de visages. J’en retiendrai pour ma part deux choses. La première est la voix de Simone Bitton. Elle n’apparaît jamais à l’image. Mais c’est sa voix que l’on entend, c’est elle qui interroge les gardiens, réclame leur témoignage à tous ceux qu’elle a rencontrés, échange avec eux, leur demande des précisions, leur montre des photos. Elle le fait dans le dialecte marocain et elle en est la première surprise. Car cette langue l’avait désertée, elle ne la parlait plus, croyait même l’avoir oubliée. Mais voilà que ce retour sur les lieux de son enfance fait ressurgir les mots, les expressions, le ton, la musique. Et elle parle. Elle se souvient et les mots viennent. Elle se replonge dans sa mémoire, et le miracle a lieu, encore plus miraculeux pour celle qui ne croit pas aux miracles…

La deuxième chose est une image. Celle d’une valise. Une valise brune à bouts carrés, ancienne, usée, de celles qu’on voyait aux bras de ceux qui partaient. Elle a été placée là, à côté d’objets typiquement juifs, comme ceux qui accompagnent les célébrations rituelles et les lectures de la Torah. Dans une pièce de sa ferme, l’un des témoins du film a constitué ce qu’il nomme lui-même un petit «musée de la mémoire». À côté des objets en argent ouvragés, il a donc placé une valise. Parce que, dit-il, quand il y a des juifs, il y a des valises. C’est-à-dire des départs et des arrachements.

Plus tard, j’ai repensé à la valise. À la tristesse, au sentiment de perte qu’exprimait la valise placée là. Et je me suis dit que les valises, décidément, signifient de moins en moins le bonheur du voyage, dans ce monde qui est le nôtre, et de plus en plus souvent le drame des séparations, des fuites et des arrachements.

Dans ce livre, le XIXe siècle – de 1830 à 1885 –, défile sous l’œil acéré et sans complaisance du chroniqueur.

Choses vues, entendues, notées sur le vif, en forme de brèves, de caricatures ou de longs portraits, de récits bouleversants ou d’enquêtes approfondies mais aussi des mots d’esprit, des esquisses glanées dans la rue, cet extraordinaire recueil, constitué après la mort de Victor Hugo et sur sa recommandation, est fait de pièces et de morceaux «recousus» à partir de ses carnets, de son journal, de ses livres de comptes, de feuilles volantes, de Souvenirs personnels, de faits contemporains que les éditeurs successifs se sont employés à classer.

Je tenterai, sans jamais prétendre m’approcher de la verve ni de la sagacité hugoliennes, d’observer à mon tour, au fil des jours, ce que la vie ordinaire me donne à voir, à penser, à croquer, à noter. Ce seront donc des chroniques courtes ou longues, légères ou plus denses, drôles ou tristes. J’espère juste qu’elles mériteront le détour et les quelques minutes volées au temps encombré des lecteurs fidèles ou occasionnels d’Ici Beyrouth.

Pour ma première chronique, je voudrais vous parler de saints, de miracles et de valises.

Hier, j’ai assisté à la projection en avant-première à l’IMA du film Ziyara de Simone Bitton. Au Maroc, la ziyara (simple visite ou, pour ce qui nous concerne ici, pèlerinage vers les lieux saints) est une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eue en partage. Sur les quelques 600 saints juifs dénombrés par la réalisatrice dans la phase préparatoire de son documentaire, 150 seraient vénérés par les deux communautés. Le film est construit comme un road movie au pays natal, un retour aux sources cinématographiques où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive. Véritable pèlerinage profane, puisqu’elle affirme avec simplicité qu’elle est athée, Simone Bitton est à la recherche de ce qui reste de la présence juive dans les paysages, les paroles et les imaginaires marocains. La réalisatrice interroge les gardiens des synagogues, cimetières, mausolées et autres mellahs: ils sont tous musulmans et ce sont eux qui lui font revisiter son enfance et lui racontent, avec leurs mots sobres et justes, l’histoire de la vie partagée, brutalement interrompue par le départ des populations juives, départ le plus souvent vécu comme une véritable cassure, voire comme une blessure qui reste béante. Ce qui frappe dans les propos des interlocuteurs de la réalisatrice, c’est le respect et la tendresse avec lesquels ils s’expriment. Mais aussi l’émotion, qui les submerge au détour d’un regard ou d’un souvenir qui affleure. Leur voix faiblit, leur gorge se noue… et la nôtre aussi.

En 1950, il y avait plus de 300 000 juifs au Maroc; il n’en reste aujourd’hui qu’une poignée. Et pourtant, ils ont fait partie du tissu social, culturel et politique du pays et ils ont vécu, aux côtés des musulmans et au milieu d’eux, une expérience unique. Les deux imaginaires collectifs en sont profondément marqués.

On pourrait commenter à l’infini les images que Simone Bitton a rapportées de son périple, revenir sur tant de témoignages et de visages. J’en retiendrai pour ma part deux choses. La première est la voix de Simone Bitton. Elle n’apparaît jamais à l’image. Mais c’est sa voix que l’on entend, c’est elle qui interroge les gardiens, réclame leur témoignage à tous ceux qu’elle a rencontrés, échange avec eux, leur demande des précisions, leur montre des photos. Elle le fait dans le dialecte marocain et elle en est la première surprise. Car cette langue l’avait désertée, elle ne la parlait plus, croyait même l’avoir oubliée. Mais voilà que ce retour sur les lieux de son enfance fait ressurgir les mots, les expressions, le ton, la musique. Et elle parle. Elle se souvient et les mots viennent. Elle se replonge dans sa mémoire, et le miracle a lieu, encore plus miraculeux pour celle qui ne croit pas aux miracles…

La deuxième chose est une image. Celle d’une valise. Une valise brune à bouts carrés, ancienne, usée, de celles qu’on voyait aux bras de ceux qui partaient. Elle a été placée là, à côté d’objets typiquement juifs, comme ceux qui accompagnent les célébrations rituelles et les lectures de la Torah. Dans une pièce de sa ferme, l’un des témoins du film a constitué ce qu’il nomme lui-même un petit «musée de la mémoire». À côté des objets en argent ouvragés, il a donc placé une valise. Parce que, dit-il, quand il y a des juifs, il y a des valises. C’est-à-dire des départs et des arrachements.

Plus tard, j’ai repensé à la valise. À la tristesse, au sentiment de perte qu’exprimait la valise placée là. Et je me suis dit que les valises, décidément, signifient de moins en moins le bonheur du voyage, dans ce monde qui est le nôtre, et de plus en plus souvent le drame des séparations, des fuites et des arrachements.

Paris, le 1/12/2021

Lire aussi

Commentaires