Le monde du travail est l’un des lieux où se joue la fidélité à Dieu.

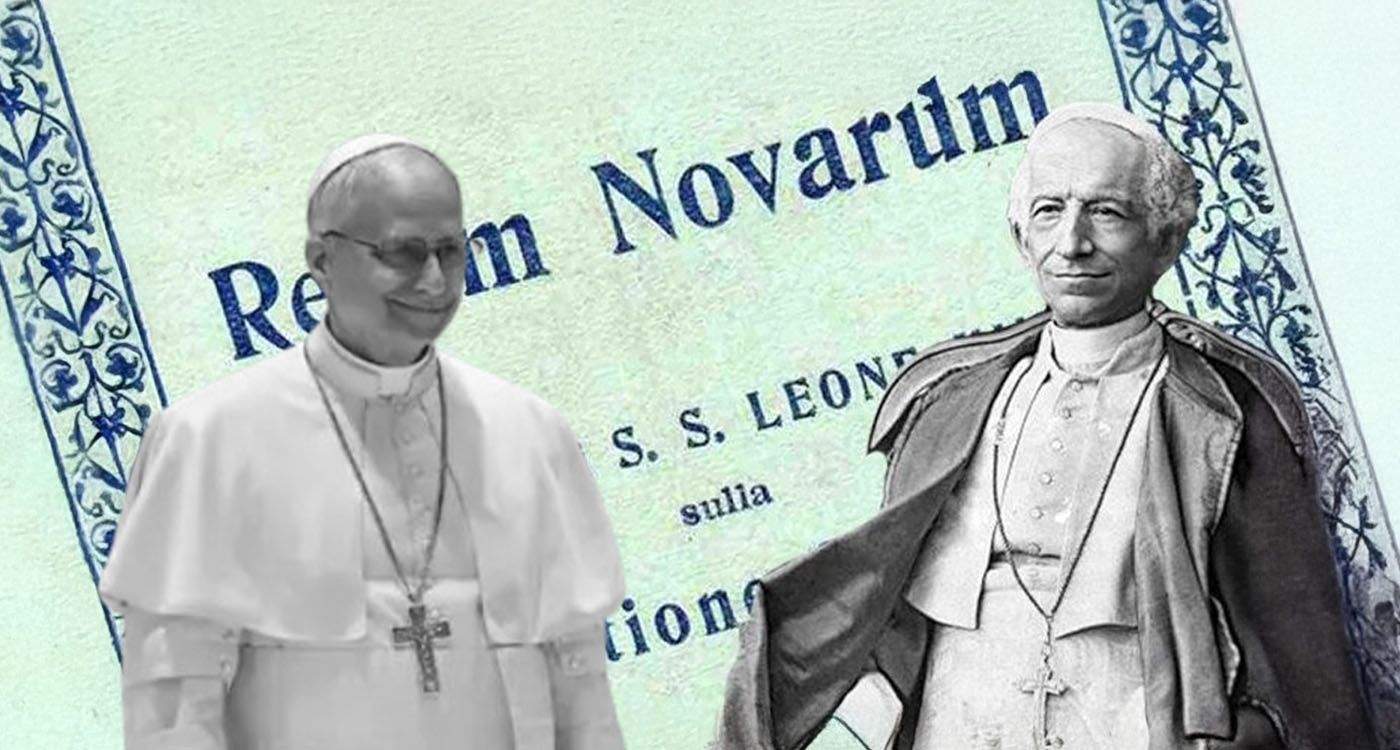

Léon XIV l’a dit franchement dès les premiers jours de son pontificat: c’est le souci de l’ouvrier exposé à l’arbitraire du capitalisme libéral et de la fiction de l’autorégulation du marché qui justifie le choix du nom par lequel il souhaite être connu. Un nom qui s’inscrit dans le sillage de celui de Léon XIII (1810-1903), auteur du texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église, l’encyclique Rerum Novarum (1891).

Évoquant pour le site Vatican News le contexte dans lequel l’encyclique a été publiée, l’historien Jean-Marc Ticchi en relève d’abord le caractère novateur. «C’était la première fois, au 19e siècle, dit-il, que l’Église prenait position sur la question de la juste rétribution du travail et de la place du travailleur dans le processus de production. Auparavant, il y avait une réflexion sur le travail, mais elle se faisait dans la perspective de charité, et pas du tout de droit et de justice. Et c’est précisément la grande innovation de Léon XIII», affirme l’historien.

En homme «tourné vers l’avenir», Léon XIII a cherché à concilier la tradition chrétienne avec le caractère irréversible du progrès industriel et de la modernité, ajoute-t-il en substance. «La grande préoccupation du Saint-Siège, à l’époque, c’était de voir le développement d’un mouvement ouvrier extrêmement structuré, extrêmement puissant, en particulier à l’Allemagne, et de perdre son influence dans la classe ouvrière», précise l'historien, qui ajoute que Léon XIII va prendre position contre le socialisme et le concept de lutte des classes.

«Inversement, conclut l'historien, l’encyclique mettra en avant la dignité de tous les hommes, y compris les ouvriers. Elle réveillera les patrons sur la nécessité de les rétribuer correctement, tout en demandant qu’ils soient protégés par les pouvoirs publics».

L'idée centrale

L’encyclique elle-même est facile à lire et surprenante de lucidité. L’idée centrale en est claire: le monde du travail est l’un des lieux où se joue, dans les rapports sociaux, la fidélité à Dieu. Dans un extrait parlant de ce document, on peut lire:

«Que le patron et l'ouvrier fassent autant de conventions qu'il leur plaira (…). Au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant pour faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Si, contraint par la nécessité (…), l'ouvrier accepte des conditions dures (…), il subit une violence contre laquelle la justice proteste.»

Et pour les patrons qui abusent, l’encyclique assène: «Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit tout d'abord les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d'insatiables cupidités. Exiger une somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase le corps et en consume les forces jusqu'à épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni l'humanité.»

Tout l’enjeu social en question est contenu dans ces brefs extraits: la longueur des heures de travail, la cadence, les risques d’épuisement physique, la précarité de l’emploi, la maigreur des salaires, l’avidité du gain, les conditions de logement, la sécurité alimentaire et la vie de famille. On est forcé de constater, rétrospectivement, que la prospérité de l’Occident et sa suprématie se firent à ce prix.

Deux grands principes

Les deux grands principes de la doctrine sociale de l’Église sont, d’abord, celui de la «destination universelle des biens», ensuite celui de «l’hypothèque sociale» qui pèse sur la propriété privée des moyens de production.

Le catéchisme de l’Église catholique résume ainsi ces principes: «Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain (...). Le droit à la propriété privée, acquise ou reçue de manière juste, n’abolit pas la donation originelle à l’ensemble de l’humanité. La destination universelle des biens demeure primordiale (...). L’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes: en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres (...). L’autorité politique a le droit et le devoir de régler, en fonction du bien commun, l’exercice légitime du droit de propriété.» (Catéchisme de l’Église catholique, 2042-2045).

«La tradition chrétienne n’a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme absolu ou inviolable et a souligné la finalité sociale de toutes les formes de propriété privée», a écrit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti.

Cela dit, la doctrine sociale de l’Église est fille de l’histoire: parce qu’elle impose une loi de justice et d’équité à l’homme, elle crée des résistances dans sa réception, car elle touche à la conversion personnelle de l'employeur. Si les orientations de cet enseignement sont générales, à y regarder de plus près, elles sont surtout destinées à l'employeur, que ce soit l’État, un chef d’entreprise ou encore un chef de famille qui aurait recours à une domesticité étrangère.

Les situations extrêmes soulevées par Rerum Novarum sont-elles toujours d’actualité en Occident? Non, bien sûr, avec les syndicats ouvriers et patronaux qui s'y sont créés, encore qu’elles subsistent certainement dans le travail au noir – où certains films nous révèlent leur existence. Mais la doctrine sociale de l’Église résonne toujours de manière singulière en Amérique du Sud ou en Asie, où la condition individuelle des travailleurs est encore très précaire. Aux yeux de l’Église et de toute personne de bonne volonté, nul employeur ne peut s’affranchir des règles posées par ces enseignements, puisqu’elles fondent pour la personne non seulement une fonction, mais aussi une vocation.

Commentaires