L’église Mar-Méma de Ehden remonte, selon le patriarche Estéphanos Douaihy, à l’an 749. Cette architecture, véritable livre ouvert, possède une inscription grecque de l’an 272 et une épigraphe syriaque datée de l’an 790. Elle témoigne ainsi du passage, vers le VIᵉ siècle, des inscriptions lapidaires du grec au syriaque.

Mar Méma ou saint Mammès est un jeune Cappadocien qui n’était âgé que de 16 ans lorsqu’il subit le martyre dans la ville de Césarée en l’an 274. Plusieurs églises et monastères lui ont été consacrés au Liban où certains villages portent son nom, tels que Mar Méma dans la montagne de Batroun et Deir Mimmès dans le district de Marjayoun.

Parmi les églises, celle de Mar-Méma à Ehden est sans doute la plus emblématique par son ancienneté, puisqu’elle remonte à l’an 749 dans sa forme chrétienne et présente des vestiges du sanctuaire païen qui l’a précédée. Ses traces sont encore visibles dans les façades actuelles, notamment dans les jambages de la porte. La maçonnerie nous livre aussi plusieurs croix bicornes et tricornes typiques de l’Antiquité maronite des Vᵉ-VIᵉ siècles. Quant au pavement de l’abside, il conserve encore des restes de l’ancienne mosaïque blanche.

L’inscription grecque

Comme beaucoup d’églises de ces montagnes de Byblos et de Batroun, elle révèle une inscription grecque caractéristique de cette période qui a précédé l’usage du syriaque. L’épigraphie du Mont-Liban démontre justement que dans le domaine lapidaire, le grec ne cède la place au syriaque qu’à partir du VIᵉ siècle. L’inscription de Mar-Méma de Ehden a été enlevée par Ernest Renan en 1861, et se trouve aujourd’hui au musée du Louvre sous le corpus nᵒ 4524. Elle est clairement datée de l’an 584 des Séleucides, soit 272 AD. Une seconde inscription grecque est gravée sur une tombe face à l’église.

C’est, une fois de plus, le patriarche maronite Estéphanos Douaihy qui nous fournit la date de l’édification de ce monument dans son Candélabre des Saints Mystères. «Les Saints Pères, a-t-il écrit, ont partagé les grands lieux de culte en trois parties, soit le Saint des saints, le Saint et l’aula, en rapport avec les personnes de la Trinité. C’est ce qui s'est manifesté dans nos anciennes églises comme celle de Mar-Méma à Ehden, bâtie en 749, celle de Mar-Séba à Bcharré, qui est de 1112, celle de Mar-Doumit de Toula, au pays de Batroun, celle de Mar-Charbel du village de Maad, au pays de Jbeil, et d’autres.»

Comme à Mar-Charbel de Maad, Mar-Nohra de Smar-Jbeil et Mar-Séba de Eddé, notre église de Ehden était également composée de trois nefs. L’une d’elles a malheureusement disparu lors de l’irrespectueux élargissement de la route sur son côté.

L’inscription syriaque

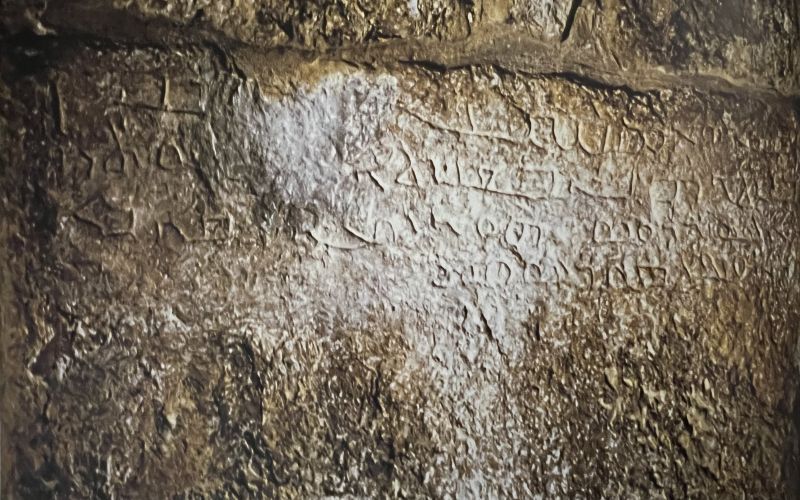

L’édifice a incontestablement subi plusieurs remaniements durant son histoire, et cela depuis sa construction en 749. En témoignent les pierres de réemploi disséminées çà et là dans sa maçonnerie, et surtout son inscription syriaque, elle aussi datée du VIIIᵉ siècle. On ne peut que remarquer que cette épigraphe est placée à l’envers alors qu’elle est située dans la base du pilier à droite de l’autel. Datée de l’an 790, elle prouve que 40 ans après sa construction, cette église a été restructurée jusqu’à sa base.

Cette épigraphe syriaque qui a été relevée et traduite par Ernest Renan, a été citée par le père Henri Lammens, le vicomte Philippe de Tarazi et Henri Leclercq. La traduction de Renan, reprise par Leclercq, en fait une épitaphe: «Au nom du Dieu qui ressuscite les morts… en l’année 1… d’Alexandre… s’endormit et mourut Morcos…»

L’inscription syriaque de l’an 790 (Épigraphie syriaque au Liban, par Amine Jules Iskandar, Louaizé, Liban, NDU Press, 2008.)

Cependant cette analyse comporte plusieurs anomalies, notamment dans le nom de Marc qui a été lu Morkos alors que la langue syriaque exige la forme Morqos. Une lecture plus attentive est fournie par le père Gaby Abousamra et permet de déceler la date. Nous la traduisons alors par: «Au nom de Dieu qui ressuscite et qui est vivant; fut bâtie cette maison en l’année mille cent deux d’Alexandre… Ce fut… surveilla et fit tomber son marteau.»

L’ère d’Antioche

Comme beaucoup d’inscriptions grecques et syriaques, une croix inaugure le texte. La graphie opte ici pour la forme monumentale qu’est l’estranguélo, carré typique des maronites, surtout au Moyen Âge. La date de 1102 est celle d’Alexandre, c’est-à-dire celle des Séleucides ou d’Antioche. Elle correspond donc à l’année chrétienne 790-791. L’Église antiochienne syriaque maronite a continué à employer l’ère d’Antioche jusqu’à la fondation du Collège maronite de Rome en 1584.

Cette seconde lecture ne fait plus allusion à une épitaphe mais à la commémoration de la fondation de l’église. L’expression «faire tomber son marteau» dans le texte signifie «inaugurer les travaux». L’édifice est cependant appelé Bayto, ce qui renvoie difficilement à une église désignée d’ordinaire par Idto et Hayklo, ou encore par Oumro ou Dayro dans le cas d’un monastère. La date est aussi assez effacée et semble être un mélange de chiffres syriaques et de nombres écrits en toutes lettres. Notre lecture demeure donc assez hasardeuse.

Mar-Méma de Ehden consiste en un trésor du patrimoine et un livre ouvert sur notre histoire. Comme toujours, l’héritage architectural et les écrits du patriarche Estéphanos Douaihy viennent se compléter pour illuminer et nous restituer notre passé. Au sein d’un même monument, nous sommes ici témoins du passage du grec au syriaque dans nos inscriptions lapidaires restées toutes fidèles à l’ère d’Antioche. Cette ère et cet héritage sont si caractéristiques de la tradition maronite par-delà sa latinisation.

Commentaires