À la veille des campagnes hivernales, Didier Raoult rallume la controverse en assurant qu’une vaste cohorte sud-coréenne «confirme» une hausse des cancers chez les vaccinés. Or l’étude parle d’associations, pas de causalité. Ici Beyrouth remet les faits en perspective, recueillant et recoupant les analyses de spécialistes libanais et confrontant l’affirmation au terrain clinique comme à la littérature disponible. Entre prestige scientifique, flambée médiatique à la Covid et bataille de preuves, que dit vraiment la littérature médicale?

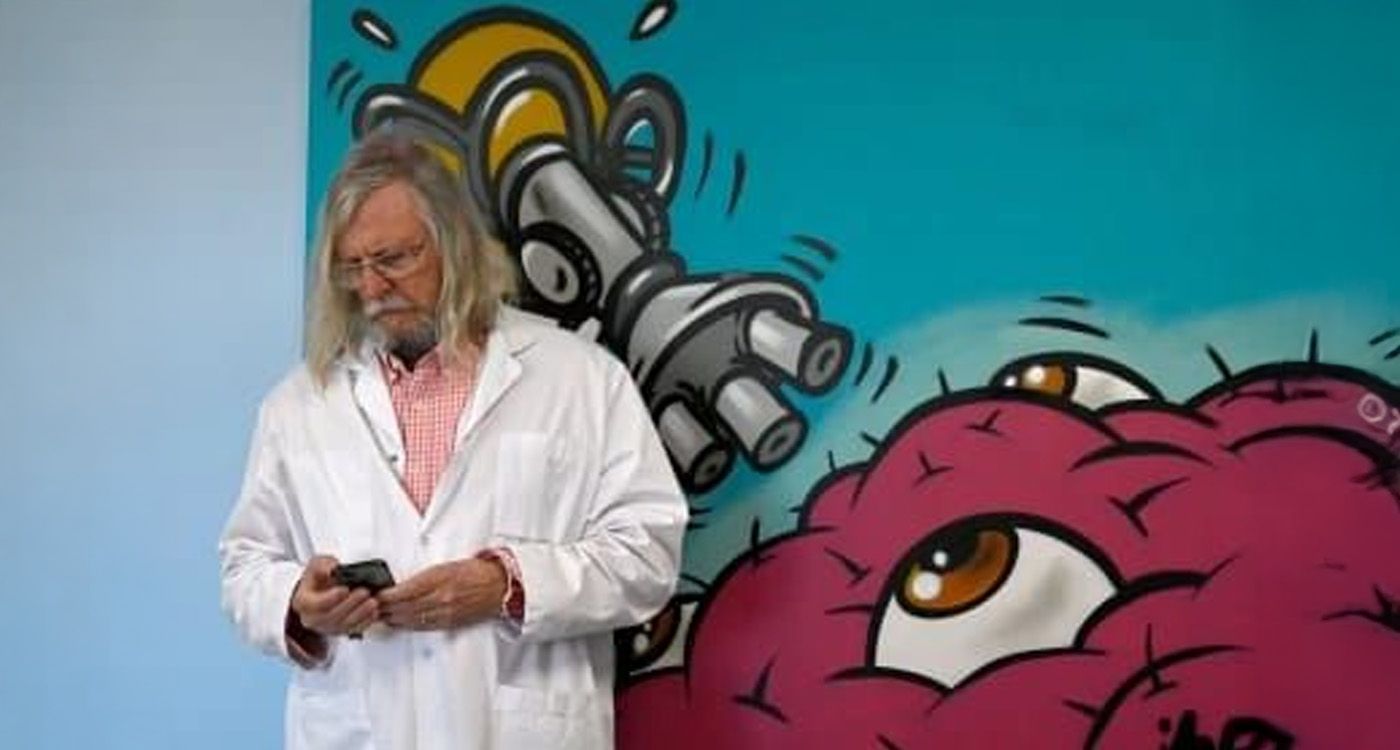

Microbiologiste de réputation internationale avant 2020, Didier Raoult bascule au cœur de la tempête médiatique avec la promotion de l’hydroxychloroquine.

Raoult, du mandarin à la «star» clivante

Depuis, enquêtes, critiques méthodologiques et procédures se sont enchaînées: en mai 2023, ses protocoles «hors des clous» et une étude géante à Marseille sont publiquement mis en cause; en octobre 2024, l’Ordre des médecins lui inflige deux années d’interdiction d’exercer (effectives au 1er février 2025) pour promotion imprudente de l’hydroxychloroquine et propos nuisant aux recommandations de santé publique. Des investigations judiciaires demeurent ouvertes autour d’essais «sauvages» à l’IHU-MI.

Côté preuves thérapeutiques, les grands essais randomisés (RECOVERY, OMS-Solidarity) n’ont montré aucun bénéfice clinique de l’hydroxychloroquine chez les hospitalisés Covid, et la FDA a retiré l’Autorisation d’utilisation d’urgence dès juin 2020.

Ce que montre vraiment la cohorte coréenne

Biomarker Research publie une étude de cohorte sud-coréenne (Assurance-maladie, 8,4 millions de personnes, 2021–2023). Sur un an après vaccination, les auteurs observent des associations statistiques avec six cancers (thyroïde, estomac, côlon-rectum, poumon, sein, prostate), avec des variations selon les schémas vaccinaux (ARNm, «cDNA», hétérologue). Les auteurs précisent explicitement qu’ils n’établissent pas de relation causale et appellent à des travaux complémentaires.

Dans les heures qui suivent, plusieurs médias titrent, à tort, que les chercheurs «ont prouvé» un lien; des rédactions rectifient ensuite, en rappelant que l’étude ne démontre pas que les vaccins causent des cancers.

Regards libanais: expliquer, confirmer, nuancer

À Beyrouth, les cliniciens replacent le débat dans le réel des soins.

Jacques Choucair (professeur assistant à l’Hôtel-Dieu de France, HDF) explique d’abord: «J’ai connu et travaillé avec Didier Raoult. Il a été un médecin respecté. Mais ses positions pendant la phase la plus mortelle de la Covid, puis des décisions de plus en plus controversées, ont entamé son aura.» Sur le fond, il confirme: «Je ne vois pas de corrélation entre vaccin et cancer. Sans preuves, on ne peut pas se contenter d’observations. De fait, c’est quand la vaccination a démarré que la mortalité Covid a reculé.»

Oncologue et professeur de médecine à l’HDF, Marwan Ghosn ajoute un élément de contexte déterminant: «Pendant la Covid, surtout lors des deux premières vagues, le pourcentage de cancers diagnostiqués a diminué – c’était logique: les campagnes de dépistage se sont effondrées et les patients évitaient hôpitaux et centres médicaux par crainte de contamination. Plus tard, quand le dépistage a repris, les taux sont malheureusement repartis à la hausse.» Il précise en outre: «À ce jour, dans notre pratique, nous n’avons pas observé d’augmentation de l’incidence des cancers imputable aux campagnes de vaccination.»

Un interniste libanais, favorable à l’approche «tout-terrain» de l’IHU, nuance l’attitude thérapeutique en période de crise: «En pleine épidémie, on n’a pas toujours le luxe d’attendre des essais longs; on mobilise l’arsenal disponible.» Mais, concède-t-il, cela n’autorise pas à transformer un signal statistique en verdict causal.

Ce qu’il faut comprendre, d’un bloc

Une cohorte observationnelle peut détecter des coïncidences, pas trancher une cause. Même bien appariée, elle reste exposée à deux écueils classiques:

– le biais de détection: dans un pays où le dépistage est très actif (et où la thyroïde a déjà connu des sur-diagnostics), les patients qui consultent plus sont diagnostiqués plus – sans hausse «réelle» de la maladie;

– les facteurs confondants: habitudes de santé, niveau socio-économique, expositions, infections antérieures, parcours de soins… ne sont jamais capturés à 100%.

Pour passer d’une association à une cause, il faut des données individuelles plus fines, des plans d’étude qui limitent ces biais (cohortes prospectives, émulation de «target trial», randomisation quand elle est éthique) et une plausibilité biologique solide (mécanisme reproductible, gradient dose-réponse). En l’état, la cohorte coréenne signale une piste à explorer, pas un verdict.

Alors: héros ou zéro? Seul l’avenir nous le dira. Mais aujourd’hui, les preuves exigent de ne pas confondre signal et verdict. L’éthique de la communication scientifique impose de restituer exactement ce que disent les auteurs: une association, des hypothèses, et beaucoup de travail encore pour trancher. Entre intuition clinique et rigueur des essais, la médecine se construit sur des faits – pas sur des raccourcis.

Commentaires