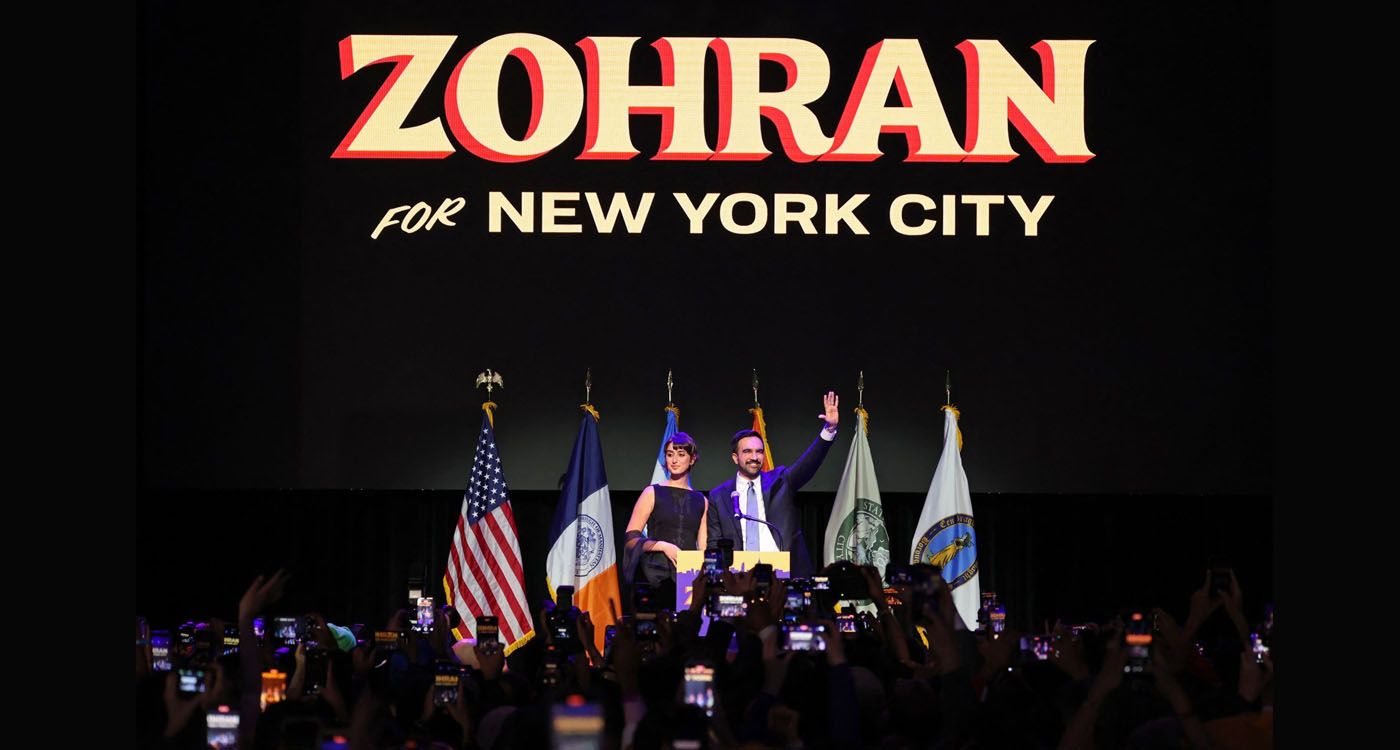

L’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York marque un tournant historique. C’est la première fois qu’un membre des Socialistes démocrates d’Amérique accède à la tête de la plus grande ville américaine. Mais derrière l’enthousiasme militant se trouve un programme économique voué à l’échec.

Pour le Cato Institute, le projet Mamdani n’est pas une révolution ouverte mais une lente asphyxie du marché par couches successives d’interventions publiques : plafonds de loyers, hausse du salaire minimum, subventions, bureaucratie. Chaque intervention engendre une inefficacité qui appelle une nouvelle intervention.

Le mirage du contrôle des loyers

La première promesse du nouveau maire, geler les loyers et construire 200 000 logements publics sur dix ans, est saluée comme progressiste par ses partisans.

Mais il s’agit d’une erreur économique majeure. Les plafonds de loyers agissent comme tout contrôle de prix : ils découragent l’investissement, détériorent le parc existant et profitent in fine aux ménages les plus aisés déjà logés.

Le Cato Institute rappelle qu’à San José, plus de 60 % des logements contrôlés sont occupés par des foyers à revenus moyens ou élevés. À New York, où 40 % des logements mis en location sont déjà réglementés, une telle politique accentuerait la pénurie de logements.

La Hoover Institution renchérit : «En 2019, la loi de Cuomo limitant les hausses de loyers a déjà conduit à la disparition de dizaines de milliers d’unités locatives». Geler les loyers reviendrait à rejouer le même scénario. L’économiste de centre-gauche Assar Lindbeck rappelait fameusement que dans bien des cas, le contrôle des loyers semble être la méthode la plus efficace que l’on connaisse pour détruire une ville… à l’exception du bombardement.

Le piège fiscal

Zohran Mamdani promet un relèvement de deux points du taux d’imposition sur les revenus supérieurs à un million de dollars. Présentée comme une «correction mineure», la mesure équivaut en réalité à une hausse de plus de 50 % du taux municipal appliqué aux hauts revenus : le taux passerait de 3,876 % à 5,876 %, soit une augmentation effective de 51 %.

Lors d’une interview sur CNN, la journaliste Erin Burnett lui a d’ailleurs fait remarquer cette disproportion. Zohran Mamdani a tenté de corriger en affirmant qu’il ne s’agissait que d’«une hausse de 2 %», confondant deux points de pourcentage avec une augmentation relative de 2 %.

Le calcul d’Erin Burnett est correct. Mais les mathématiques ne sont pas pour tout le monde.

Au-delà du débat sémantique, la question est économique. La Hoover Institution rappelle que de telles hausses d’impôt risquent d’encourager la fuite des contribuables les plus fortunés, ce qui, à terme, pourrait réduire les recettes fiscales au lieu de les accroître.

Un marché du travail fragilisé

Autre mesure phare : le relèvement du salaire minimum à 30 dollars de l’heure d’ici 2030. Pour le Cato Institute, il s’agit là encore d’un contrôle de prix – cette fois sur le travail – dont les effets pervers sont documentés.

En Californie, la hausse du salaire minimum dans la restauration rapide à 20 dollars a entraîné la suppression de 18 000 emplois selon une étude du National Bureau of Economic Research (Clemens et al., 2025).

«Les emplois d’entrée de gamme disparaîtront», prévient la Hoover Institution, «empêchant les jeunes et les travailleurs peu qualifiés d’acquérir l’expérience nécessaire pour progresser». Le résultat : plus d’exclusion, et une fuite accrue des petites entreprises vers les banlieues.

Les épiceries municipales, un saut dans l’inconnu

La promesse phare de Zohran Mamdani d'un réseau d'épiceries municipales sans but lucratif repose sur un diagnostic erroné : l'idée que les «déserts alimentaires» expliquent les inégalités nutritionnelles entre riches et pauvres.

Une vaste étude publiée par le National Bureau of Economic Research (Allcott et al., 2019) démolit cette hypothèse. Analysant les achats de 61 000 ménages américains et l'ouverture de 6 721 nouveaux supermarchés entre 2004 et 2016, les chercheurs démontrent que l'accès aux magasins n'explique que 10 % des différences d'alimentation entre classes sociales. Les 90 % restants proviennent des différences de préférences : les ménages aisés sont prêts à payer près de trois fois plus pour une alimentation saine (1,14 $ contre 0,43 $ par 1 000 calories).

Même dans les «déserts alimentaires» – des quartiers sans supermarché – 85 % des achats se font déjà dans des supermarchés. Les Américains, y compris les plus pauvres, parcourent en moyenne 5,2 miles (soit 8,37 kilomètres) pour faire leurs courses. L'ouverture d'un nouveau supermarché près de chez eux n'améliore leur alimentation qu'à la marge, car ils substituent simplement un supermarché à un autre.

L’étude du NBER va plus loin : même lorsque les ménages modestes déménagent dans des quartiers où l'on mange plus sainement, leurs habitudes alimentaires changent à peine. Le problème n'est pas l'offre, mais la demande – influencée par l'éducation (qui explique 20 % de l'écart) et les connaissances nutritionnelles (14 %).

Créer des épiceries publiques pour résoudre un problème qui n'existe pas reviendrait à dépenser des centaines de millions de dollars pour un effet nutritionnel quasi nul. L'étude suggère qu'une subvention ciblée sur les aliments sains serait infiniment plus efficace, mais coûterait tout de même 11 milliards de dollars par an pour éliminer l'écart nutritionnel.

New York s'apprête à investir massivement dans une infrastructure inutile, alors que la vraie barrière à une alimentation saine n'est pas le manque de magasins, mais le manque d'éducation et de moyens financiers.

Une erreur historique répétée

Pour le Fraser Institute, l’élection de Mamdani traduit «l’amnésie économique» d’une partie de la gauche américaine. Les expériences socialistes du XXᵉ siècle ont échoué à fournir les biens les plus élémentaires – du logement à l’alimentation – tout en gaspillant des ressources colossales. «Chaque fois que l’État s’arroge le rôle du marché, il détruit l’efficacité, la liberté et la prospérité,» rappelle l’institut.

L’histoire de New York est celle d’une ville bâtie sur l’énergie entrepreneuriale, non sur la planification centrale. En confiant les clés de la ville à un socialiste convaincu, ses habitants prennent le risque d’échanger la créativité contre la contrainte.

Commentaires