En plus de la peinture iconographique qui porte son nom et de ses précieuses mentions dans le Codex Rabulensis, Notre-Dame d’Ilige possède deux inscriptions syriaques gravées dans la pierre. L’une d’elles constitue un trésor unique pour la tradition maronite, puisqu’il s’agit, jusqu’à présent, de la seule épigraphe maronite de l’époque médiévale ayant survécu à la dévastation mamelouke. C’est elle qui nous renseigne sur la graphie maronite médiévale: l’estranguélo carré.

Après saint Jean-Maron de Kfar-Hay (685-770) et saint Georges de Yanouh (770-1120), c’est à Notre-Dame d’Ilige que le patriarche Pierre Iᵉʳ a établi son siège en 1121. Ilige est un vallon de la région de Mayfouq bien au-dessus de Byblos, qui se couvre annuellement d’un épais manteau de neige. Son monastère Notre-Dame a été édifié sur les vestiges d’un temple phénicien encerclé par deux torrents.

Le monastère d’Ilige

La maçonnerie est typique du Haut Moyen Âge maronite. Elle fait appel sans discrimination aux mégalithes cananéens, aux fragments de sculptures païennes, au rocher brut et à la pierre équarrie. Le tout semble évoluer avec l’imprévu d’une plante. Une tête de taureau apparaît dans un piédestal coincé à droite dans la voûte de l’entrée. Témoin de son activité à l’époque byzantine, une croix inscrite dans un cercle orne le linteau mégalithique de la porte principale.

À l’intérieur, les trois nefs sont érigées à des niveaux différents. De celle de droite partent des escaliers qui mènent au domaine des Patriarches. De là, on accède à une chambrette dissimulée dans l’épaisseur du mur. Elle servait de refuge secret lors des incursions mameloukes.

Dans l’abside trône une toile représentant la Vierge à l’enfant. Elle a longtemps été datée du XVIIIᵉ siècle, jusqu’à ce qu’un travail de restauration dans les années 1980 révèle des couches successives remontant au Xᵉ siècle.

Ce monastère patriarcal était très prospère à l’époque croisée et jouissait d’une influence considérable sur le comté de Tripoli. À cette époque, les montagnes alentour s’enrichissaient d’églises ornées de fresques de facture à la fois syro-byzantine et croisée, agrémentées d’inscriptions syriaques. Ilige se trouvait à la rencontre des trois mondes : byzantin, latin et syro-maronite, avec leurs arts, leurs écoles et leurs langues.

Les patriarches d’Ilige

Les patriarches d’Ilige sont connus pour avoir laissé leur écriture sur les pages du Codex Rabulensis. Ainsi, Jérémie III de Dmalça (1282 et 1297), allié et protecteur de Bohémond VII, comte de Tripoli, est l’auteur du texte syriaque en caractères estranguélo du folio 6 v°.

Il y relate comment, en l’an 1590 des Grecs (1279 apr. J.-C.), il était venu au monastère de Notre-Dame Sainte-Marie de Mayphouq, dans le val d’Ilige, dans la terre de Botroun, auprès de Mor Pétros, patriarche des Maronites, pour y être ordonné métropolite du monastère de Kaphtoun. Il écrivit ensuite comment, après quatre années, Bohémond VII, avec les évêques, les archiprêtres et les hiéromoines, l’avait fait élire patriarche et l’avait envoyé à Rome.

Le texte syriaque du folio 8 r° est l'œuvre du Patriarche Jean IV de Gége. Son récit nous apprend comment il avait reçu, en l’an 1550 des Grecs (1239 apr. J.-C.), au monastère béni de Notre-Dame de Mayphouq, l’hiéromoine Matthieu du monastère maronite de Koutsovendis à Chypre.

Ilige et Chypre

Le patriarche Pierre III mentionne encore ce monastère chypriote maronite dans le folio 7 v°. Il y raconte comment, en 1465 des Grecs (1154 apr. J.-C.), il avait reçu au couvent de Notre-Dame de Mayphouq dans le val d'Ilige le jeune moine Isaïe du monastère de Qozhaya, et l’avait ordonné supérieur du couvent Saint-Jean de Koutsovendis.

Le monastère est encore cité par le patriarche Estéphanos Douaihy, qui a recopié une note du manuscrit des Homélies de Jacques de Saroug. Elle était du copiste Siméon, qui mentionnait qu’en 1432 des Grecs (1121 apr. J.C.), le patriarche Pierre Ier, qui habitait le saint monastère de Mayphouq dans le val d’Ilige, au pays de Botroun, lui avait donné le pouvoir de présider au monastère Saint-Jean de Kûzvandû (Koutsovendis).

Cette prospérité, cette ouverture sur Chypre et sur l’Europe, allait être brutalement interrompue à la fin du XIIIᵉ siècle avec le retrait des Francs et l’invasion mamelouke qui provoqua un génocide étalé sur plus d’un siècle, et qui ne s’achèvera qu’avec l’arrivée des Ottomans en 1516. Les exactions étaient devenues tellement brutales qu’en 1440, le patriarche Jean VIII de Gége était contraint de transférer le siège patriarcal au monastère Notre-Dame de Qannoubine dans la vallée de Qadicha.

L’épigraphe de 1276

En plus de la peinture iconographique qui porte son nom et de ses précieuses mentions dans le Codex Rabulensis, Notre-Dame d’Ilige possède deux inscriptions syriaques gravées dans la pierre.

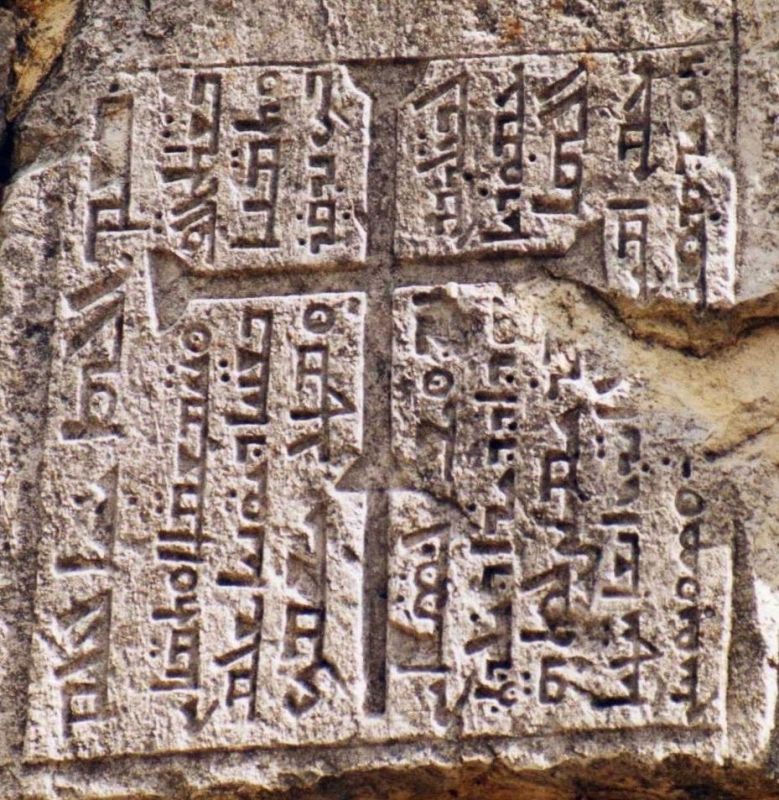

La première, sur la façade principale, constitue un trésor unique pour la tradition maronite, puisqu’il s’agit, jusqu’à présent, de la seule épigraphe maronite fixe (non déplacée) de l’époque médiévale ayant survécu à la dévastation mamelouke. C’est grâce à ce témoignage que nous sommes en mesure de déterminer la graphie lapidaire des maronites que nous désignons par estranguélo carré. Elle est gravée en creux selon la technique latine et non en relief à la manière des inscriptions orientales.

Son esthétique est fortement géométrique, probablement influencée par l’écriture monumentale latine. La graphie est verticale à la manière des fresques syriaques et des légendes des miniatures du Codex de Rabula. La croix centrale est flanquée du psaume XLIV, 6 du roi David: «Par toi nous encornons nos ennemis et par ton nom nous foulons les haïsseurs.»

Ce psaume est noyé dans le texte qui dit :

Au nom de Dieu vivant éternellement,

En l’an mille cinq cent quatre-vingt-huit des Grecs (1276-1277),

A été achevée

La construction (rénovation) de ce couvent de la mère de Dieu, Marie,

Que sa prière soit avec nous. Amen.

Par les mains des hommes pécheurs,

David et D… et Pierre et Jean.

L’épigraphe de 1746

La seconde épigraphe se trouve sur la façade latérale surplombant le torrent. Elle est du XVIIIᵉ siècle, une époque qui a connu la renaissance de l’architecture et des inscriptions syriaques grâce au pouvoir plus tolérant des Ottomans. L’écriture qui domine cependant après le Moyen Âge, est le serto, c’est-à-dire la forme cursive à la place du monumental. L’influence franque a donc laissé place à celle de la graphie arabe des Turcs et des Arabes. En revanche, l’inauguration du Collège Maronite de Rome en 1584 a mis un terme à l’emploi de l’ère d’Antioche par l’Église Antiochienne des Syriaques Maronites, qui se réfère désormais au calendrier grégorien.

L’épigraphe latérale parle d’une seconde restauration de l’édifice. Nous y lisons, toujours en langue syriaque :

Au nom de Yéh, vivant éternel,

En l’année Chrétienne 1746, fut rénové ce sanctuaire,

Par les mains de deux frères clercs, Amon et Mikhael.

Il avait été dirigé par les quatre patriarches Pierre, Jérémie,

Et Jacques et Jean, depuis l’an 1121.

Commentaires