©Crédit photo : Gracia Bejjani

Peut-on encore écrire la guerre quand tant d’œuvres ont précédé ? Tant de romans, de films, d’articles. Fictions, récits ou témoignages. Certains auteurs l’ont vécue adultes. D’autres à son rythme ont grandi. Les enfants des enfants. Précocement exilés ou nés ailleurs, dans une autre langue, mais avec toujours au cœur les odeurs de cuisine mêlées à d’autres traces. Peintres, chorégraphes, cinéastes ou jeunes écrivains… qui creusent de nouveaux récits en n’ayant connu de ces temps terribles que des histoires de famille. Devoir parfois deviner derrière les non-dits, fouiller cartons ou greniers. Questionner, supputer… Que peut-on encore raconter ?

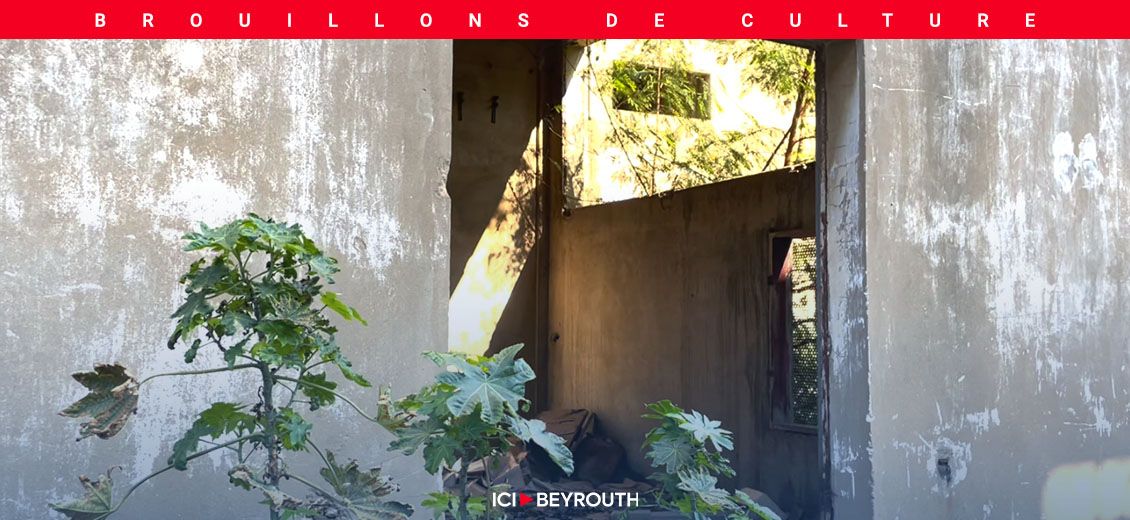

Pourquoi écrire si les mots occultent la vision directe des façades de ferraille à moitié éventrées sur des garages vides ? Les boutiques sans marchandises ni locataires. À quoi servent les cuisinières ou les tables couvertes de poussière dans ces halls délabrés ? Écrire ne décrit pas l’immédiateté des rideaux qui pendent comme une faible protection. Les étages édentés qui exposent les rictus de leurs appartements vides. Les balcons ornés de linges qui s’accrochent aux fils rouillés comme ultimes soupirs.

Les phrases ne donnent pas voix aux familles qui survivent derrière les volets à moitié défoncés. Il faut les deviner, imaginer leur histoire ; ou l’éviter. Comment toucher du doigt les voitures garées en pleine ville, arrogantes dans leur présence, mais dépourvues de vitres aux portières. La littérature ne s’étonne pas de la prouesse des immeubles dont les murs résistent, debout, sous l’accumulation des pierres tombées.

Il faudrait se taire, ne pas dire. Pas comme ça. Ne pas les émouvoir. Ne pas les réjouir d’être nés ailleurs, sauvés. Ne pas se donner à lire comme à être dévorés, ne pas les laisser dévorer les pages, sans soupçonner le goût de la guerre. Et le paradoxe d’une vitalité organique et collective, en dépit de tout.

Il leur faudrait voir, toucher, sentir. Goûter la poussière du réel. Lire ne suffirait pas. Écrire ne suffit pas, sinon on aurait cessé après le premier livre réussi. Les textes ne racontent pas les vitres qui s’effritent à certains étages. Parfois sur des corps. Décrire ne redresse pas les immeubles vides, dressés comme des arbres artificiels. Ça ne raconte pas les gens qui semblent oisifs, comme à la recherche d’objets perdus dans les rues. Eux, perdus ? Quête hasardeuse de soi.

Dire la guerre ne la donne pas à vivre, à moins de répéter, de ressasser, et d’agacer avec cet entêtement. Déployer tous les recoins, s’approcher pour éviter l’abstraction, éprouver les nuances. S’émerveiller des contradictions qui protègent comme d’improbables miracles. Reprendre, non au nom d’une perfection à atteindre ou d’une impossible exhaustivité, mais pour rectifier toujours, déplacer le regard. Nourrir les cinq sens, au moins. Alors seulement, je cesserai de la dire.

Si je parle de ma terreur à traverser la nuit entre les bombes pour rentrer chez moi, apaiser les yeux poignants de ma mère qui attend au seuil comme pour accélérer les retrouvailles. Si je dis le chemin encore plus dangereux que le lieu quitté, l’incertitude d’arriver saine et sauve malgré tout, je parle surtout de peur, de cette terreur humaine de se savoir vulnérable, âme et corps ; facilement exposé. Explosé.

Parce qu’il s’agirait moins d’écrire la guerre, de la raconter que d’écrire comme terrain de guerre. De toucher notre transcendance, dire comment la guerre révèle. Raconter la guerre comme on raconterait un long tremblement de terre, de ciel. Un tremblement qui n’en finit pas. Immense fatigue de soi à secouer nos mémoires.

Écrire avec l’impudeur du vrai. Ni bavardage ni romance. Je veux des phrases sèches, des textes maîtrisés. La patience des détails pour quitter la fiction qui colle à nos résiliences. Voix dépouillées de soi pour entendre le monde se taire et dire son authenticité.

Écrire parce qu’on n’a que ça, les mots ; le réel existe dans leurs cris, cette attention-là. Quand la langue semble imiter la vie, elle la révèle, connivence secrète. Quand les mots parlent de passé, ils transforment le présent, réinventent l’avenir. Écrire parce qu’on n’a que ça, notre avenir.

Gracia Bejjani

Site web de Gracia Bejjani

Page YouTube de Gracia Bejjani

Lire aussi

Commentaires