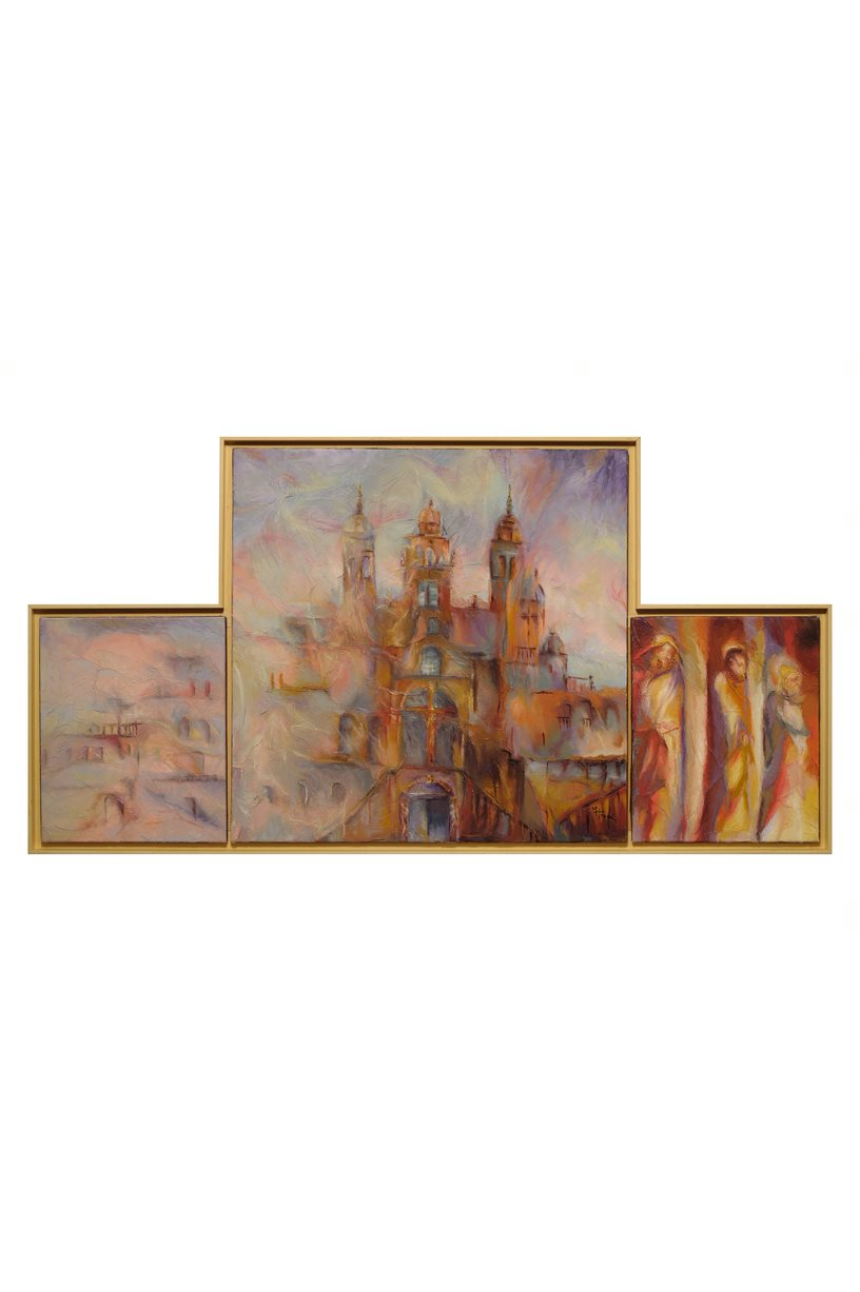

Je l’ai rencontrée à Beit Tabaris, pour discuter de sa dernière exposition inaugurée le 25 avril dans ce lieu emblématique de l’art et de la mémoire et de son œuvre picturale en général. Mais je fus frappée par son désir manifeste d’abréger les étapes brillantes de son parcours pour laisser toute la place à l’humain, à son cheminement spirituel à Compostelle, au questionnement intérieur et à la rencontre avec l’autre, vécue comme un puits de richesse. Elle, c’est Martha Hraoui, l’artiste peintre installée entre la France et le Liban, dont l’œuvre a conquis les grandes villes du monde, qui a reçu plusieurs distinctions, dont le prix France Méditerranée des beaux-arts au Cercle Interallié, à Paris en 1997. En 2002, la poste française choisit une des œuvres imprimées sur des enveloppes prétimbrées, prêtes à être postées. En 2015, l’artiste représente le Liban à la principauté d’Andorre, dans le cadre d’Art Camp, un forum international regroupant trente artistes des cinq continents pour promouvoir la diversité culturelle, sous l’égide de l’Unesco. Ses œuvres aux thématiques variées scellent presque toujours un engagement. De l’exposition sur «la demeure libanaise» conçue pour sauvegarder le patrimoine libanais aux paysages lumineux de la plaine fertile de la Bekaa, saluant l’abondance de la terre originelle aux corps féminin et masculin nus dans leur vérité, au chemin initiatique de Compostelle. Martha Hraoui a reçu une formation académique chez Boris Novikoff dans la capitale libanaise, avant de développer ses études à la Grande Chaumière puis à l’académie Charpentier à Paris. Entretien.

Vous êtes issue d’une famille de politiciens célèbres. Votre père, Georges Hraoui, a été deux fois député, deux fois ministre et président de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Sa réputation était irréprochable. Pourtant, vous n’avez pas été tentée par la politique et vous avez choisi la carrière artistique.

J’ai toujours cherché à vivre ma vérité, à privilégier l’art, à donner sens à ma vie et c’est pourquoi mon parcours semble atypique. On ne choisit pas de naître artiste, mais on choisit de le vivre et de le rester. À l’adolescence, ce sont mes parents qui m’ont encouragée à suivre la voie que j’aime. Sincèrement, je suis redevable à mes parents qui m’ont accordé leur soutien, dès mon premier coup de pinceau. Or, le devoir de mémoire me pousse à être équitable. Sans leur confiance, sans leur appui, je ne serais pas aujourd’hui ce que je suis. J’aurais raté ma carrière et, par la force des choses, ma vie. Or, si le Liban aujourd’hui existe toujours, c’est par les liens que nous tissons avec la famille, les parents, les voisins et les amis, qui restent bienveillants et hospitaliers malgré les catastrophes. Pour moi, le Liban n’est malheureusement pas une nation, mais une émotion qui nous dicte de revenir, de lutter et d’essayer de faire quelque chose, chacun dans son domaine.

Aujourd’hui les politiciens qui ont gouverné le Liban et entraîné sa faillite et la destruction de Beyrouth sont mis au ban de la société, lynchés, insultés. Vous arrive-t-il de dire: heureusement que j’ai suivi mon cœur et ma palette?

Tout à fait. C’est là que je me rends compte que je porte le message du Liban en moi, que je vais pouvoir l’exprimer sans tomber dans les méandres de la politique. Heureusement que mon père ne s’est pas mis au travers de mon talent, mais m’a poussée à le développer. Or, c’est bien la maison parentale à l’architecture libanaise traditionnelle avec ses arcades, où venait danser le soleil, qui constitua ma première source d’inspiration. C’est bien les valeurs de ma mère et de mon père qui m’ont servi de pilier.

Vous dites que vous êtes citoyenne du monde, peut-être parce que vos œuvres ont été exposées un peu partout dans le monde: à Paris, à Monaco, à Genève, en Espagne, à Sao Paulo, à Athènes, à Riyad, à New York, en Tunisie…

Je n’ai pas de problème d’adaptation. Mon identité de Libanaise ouverte aux autres cultures m’a aidée à me mouler dans l’ambiance française tout comme je me retrouve parfaitement au Liban et à Zahlé, mon village. L’art également m’a ouvert beaucoup de portes. Or la vie est faite d’opportunités qu’il faut savoir saisir. S’il y a une définition de la chance, je dirai que c’est un mouvement dialectique, quand l’opportunité rencontre la préparation, l’accueil favorable de l’être, qui s’ouvre à elle. Mon exposition actuelle à Beit Tabaris fait partie de ces belles opportunités qui se sont présentées à moi et qui ont suscité mon enthousiasme. Les relations humaines me touchent et orientent ma quête et ma carrière. Tout comme le tableau qui existe par le regard du public, par celui des critiques d’art qui peuvent le discréditer ou le porter aux nues, inversement, il y a des artistes qui éprouvent un malaise au contact des autres et qui ne se sentent bien que dans leur atelier.

Vous avez épousé l’art en quelque sorte, en renonçant à fonder une famille et en vous investissant corps et âme dans la peinture.

J’ai perdu mes parents très tôt. Mon père est mort à cinquante ans. Ma mère l’a suivi trois ans plus tard. Jeune, je fus propulsée dans le monde adulte et j’ai assumé mes responsabilités. Le fait d’être célibataire ne signifie pas que je rejette la structure conjugale ou familiale, qui restera inébranlable à mon avis. Le métier d’art développe l’indépendance et il y a peut-être des natures qui ne sont pas faites pour poursuivre un projet qui risque de tomber à l’eau. Ce qui ne signifie pas que je n’ai pas de vie privée. Ma pudeur et une certaine retenue m’empêchent de déballer ma vie sentimentale.

Mais, au niveau artistique, cela ne vous a pas empêchée de consacrer dans chacune de vos expositions, à part celle de Riyad, une place aux nus masculins qui s’ajoutent à vos nus féminins.

Je ne me situe jamais dans la provocation. Par ailleurs, ce n’est pas évident de faire les nus masculins quand on vient d’une famille traditionnelle, conservatrice, à fortiori d’une famille politique, élue par le peuple, issue d’une région provinciale et mixte. Il m’est arrivé de lire une interrogation dans le regard de certains membres de ma famille: Martha, est-il vraiment nécessaire de prévoir dans ta collection une série de nus masculins? J’ai toujours cru que l’art transcende tout. Preuve en est, les hommes de la Békaa, qui ne tendent pas la main aux femmes pour les saluer et qui n’ont jamais eu un commentaire désobligeant devant mes nus qui défilaient devant eux le soir, à la télévision! Bien au contraire! Je prends pour exemple mon exposition à Épreuve d’artiste, filmée dans les informations culturelles. C’est pourquoi tout en saluant les efforts des féministes pour l’égalité des sexes, leurs campagnes qui prennent systématiquement pour cible l’homme ne m’ont jamais interpellée, n’ayant jamais souffert du machisme de l’homme.

Votre dernière exposition porte, entre autres, sur votre cheminement intérieur, sur le chemin de Compostelle. Qu’est-ce qui vous a poussée à faire ce long pèlerinage à pied et qu’avez-vous récolté?

«On part marcheur et on revient pèlerin.» Les Alpes de Haute-Provence en France sont jumelées avec le beau village de Douma au Liban. J’ai été sollicitée pour prendre des croquis de la région des Alpes avec un photographe libanais qui voulait éditer un livre sur les sites. En participant aux randonnées organisées dans les Alpes, j’ai été fascinée par le silence, la majesté de la montagne, le contact extraordinaire avec la nature sauvage et pure. À Digne-les-Bains, j’ai découvert la demeure-musée de la grande Alexandra David Néel. Cette femme de la haute bourgeoisie belge était une immense érudite et aventurière qui, au XIXe siècle, s’était rendue au Tibet, en Inde, et avait traversé l’Himalaya à pied. Déguisée en mendiante, elle était arrivée à Lhassa, alors qu’il était impossible à un Européen de le faire, sous peine d’être décapité. Rentrée en France, à 86 ans, elle voulait renouveler son passeport pour retourner marcher dans cette mystérieuse région du monde où elle était devenue une grande figure de la religion bouddhiste. À l’époque, j’organisais dans mon atelier à Paris, avec un groupe d’artistes, des séances de nu. Un modèle espagnol arrive et je découvre que son prénom est Jésus. Je lui parle de mon désir de marcher en pleine nature sur les hauteurs, aiguisé par la découverte du parcours d’Alexandra David Néel. Il me conseille le chemin de Compostelle. Nous étions en 2003-2004. Quelques jours plus tard, un modèle féminin m’annonce qu’elle rentre de Compostelle où elle était partie, seule. «Seule? Comment? N’as-tu pas été attaquée, violée, volée?», lançai-je. «Non! Ce fut simplement fabuleux!», répond-elle. Pour moi, ce n’est pas un simple hasard, mais des signes célestes prémonitoires qui me poussent à y aller. Compostelle, c’est une philosophie de vie, l’art du partage, du renoncement au confort. J’avais mes six kilos sur le dos et, transportée par mes pieds, je volais, j’étais ivre de joie, de liberté. Le chemin, c’est une invitation et un défi. Il vous vide, vous épuise, mais vous renforce le corps et l’esprit.

Vous y êtes allée seule ou avec un.e ou des ami.e.s?

Il y a une amie qui m’a accompagnée, qui écrit des livres sur le tourisme. Puis elle est rentrée et j’ai fait un long chemin avec un ami italien. Quand on est deux ou trois personnes, c’est excellent, mais pas plus, car on a besoin de silence, de recueillement, de se retrouver avec soi-même... Les pas effectués stimulent la réflexion et représentent simultanément son évolution. J'en viens à la conclusion qu’il n’y a que la vérité dans le sens d’authenticité, de sincérité et d’harmonie avec soi-même qui compte. Trouver la sérénité grâce au cheminement accompli est un itinéraire initiatique qui nous aide aussi à comprendre les autres et à s’harmoniser avec eux.

Je vois que vous portez une croix et la coquille Saint-Jacques de Compostelle. Un signe de foi, de conversion?

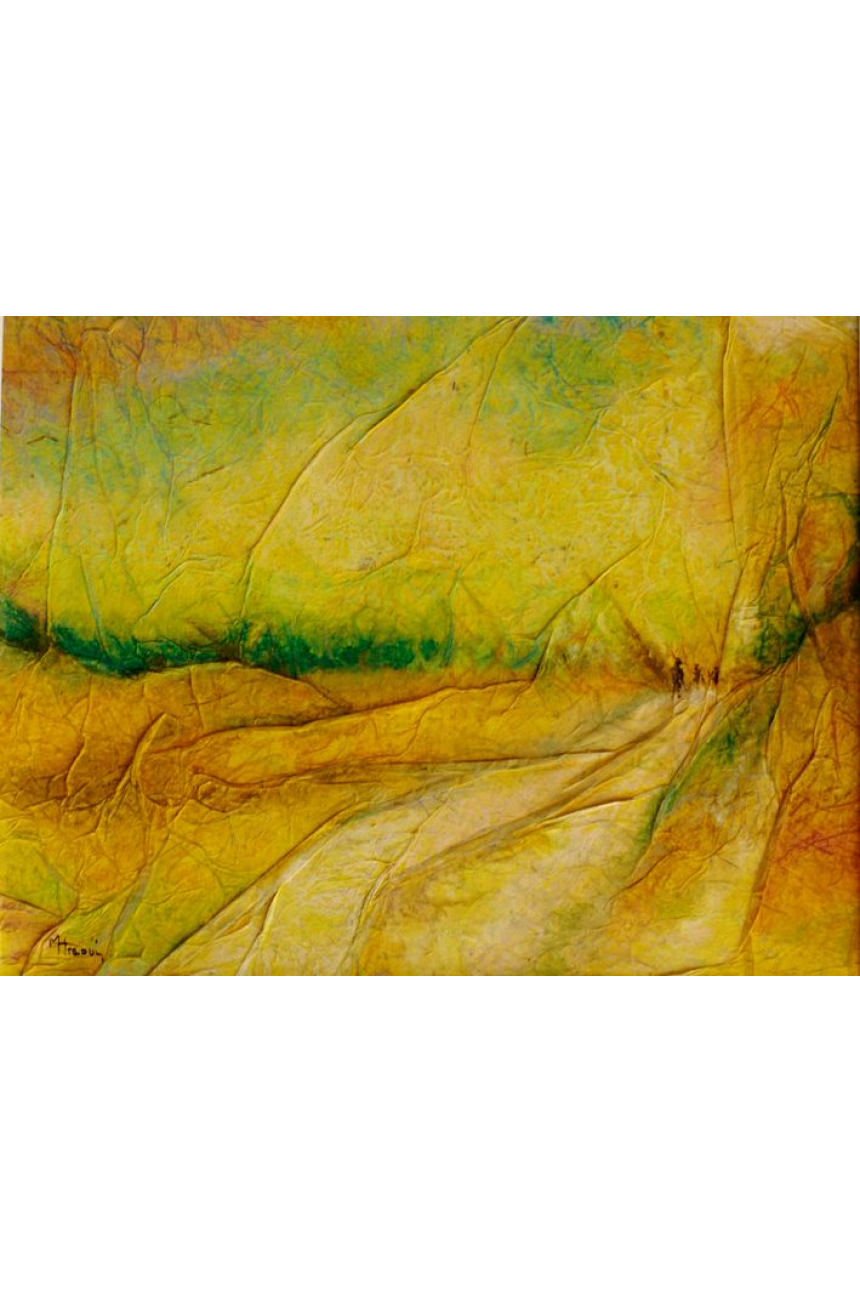

De gratitude, depuis mon engagement avec Compostelle. Je prolonge le chemin en dirigeant les futurs marcheurs ou les futurs pèlerins. C’est une reconnaissance pour les grâces obtenues par l’intercession de Saint-Jacques. J’assure l’accueil actuellement au centre de la société française jacquaire où je suis, en remettant le passeport du pèlerin ou la crédentiale au marcheur, pour qu’il puisse être hébergé dans les gîtes du chemin. Depuis mon accident, je ne peux plus effectuer de longues marches, mais il m’est arrivé de prendre l’avion, d’aller à Compostelle, de marcher de Porto sur le camino português (le chemin portugais), de traverser à pied quelques étapes. C’est un rituel qui m’a ouvert aussi beaucoup de portes, comme la chance de faire une exposition au Parlement européen sur le thème du premier itinéraire européen culturel, à l’échelle individuelle. Il y a aussi le marouflage que je fais depuis Compostelle, en utilisant un papier végétal très fin, que je froisse, mouille et colle sur la toile. Après, je dois m’octroyer un temps de réflexion sur les lignes du tableau à travers les nervures obtenues. C’est une technique délicate, difficile à réaliser, qui fait écho à l’effort du corps sur le chemin.

Vous avez dit que le Liban n’est pas une nation. Comment voyez-vous l’avenir de ce navire en perdition?

J’espère que l’avenir me démentira, mais je crois que le Liban en tant qu’État est un projet qui a échoué, un rêve qui ne s’est pas réalisé. Le réflexe nation n’existe pas chez nous, ou n’a pas été développé. De plus, tous les pays avoisinants se sont accommodés de nos crises. Pire, ça les a arrangés. Quel est le problème de ce petit pays avec la planète? Le Liban ne survit que grâce aux initiatives privées, qui sont louables. Or, elles ne contrebalanceront jamais l’absence de l’État. En tant que membre du comité du festival de Baalbeck, je vois les efforts fournis dans le secteur privé. Et je crois fermement à cette citation de Malraux: «L’art c’est le chemin le plus court de l’homme à l’homme.» Mais peut-on bâtir une nation sur les initiatives personnelles ou privées?

Lire aussi

Commentaires