©Illustration : Nora Moubarak

Voilà déjà des jours entiers que nous n’avons pas pu quitter la cave insalubre et puante qui nous servait de bunker. Les bombardements ne cessaient de pleuvoir sur nous, jour et nuit sans discontinuer, sans répit aucun.

Quand les sirènes ont commencé à siffler je me trouvais dans la cuisine assise à même le carrelage blanc et froid, les jambes largement écartées devant moi, le dos appuyé contre le vieux meuble en bois défoncé qui faisait office de plan de travail. Ma vieille robe en lin beige, la seule qui m’était encore confortable à ce stade, dégoulinait déjà de ma sueur. Près de quarante degrés affichés sur le thermomètre et notre petite maison, si elle présentait l’avantage de m’offrir de l’ombre, était une véritable fournaise. J’écossais les haricots de notre potager et avec de l’eau chaude et un peu de sel, s’il en restait, je parviendrais peut-être à nourrir mes hommes d’une soupe.

Les éclairs commencèrent à zébrer le ciel. Nous n’allions rien manger ce soir.

Aroun est arrivé en courant, tout crotté de la terre qu’il travaillait dans notre jardin, le regard habité de terreur. J’ai senti les premières crampes dans mon bas ventre, mais je me suis levée en envoyant valser la passoire pleine de pois vert gros comme des billes, je suis sortie et j’ai appelé Amir et Nefis mes deux garçons qui jouaient au diabolo à côté de la maison. Nous nous sommes enlacés tous les quatre et j’ai croisé les yeux de mon époux qui a réussi à m’offrir son tendre sourire en réconfort. Puis nous sommes allés nous réfugier dans la petite case en béton dans notre jardin, celle qui nous abriterait, nous ne le savions pas encore, trois jours durant.

Nous n’avons pu sortir que quelques fois, pour nos besoins humains les plus élémentaires notamment, ou pour aller chercher du pain et de l’eau dans la maison.

Aroun est resté debout plusieurs heures durant, pour que les enfants et moi puissions nous assoir. Amir était avachi sur son frère, lui-même affalé sur mes genoux. La place nous manquait évidemment. La petite fille qui poussait dans mon ventre s’annonçait aussi robuste que ses frères aînés.

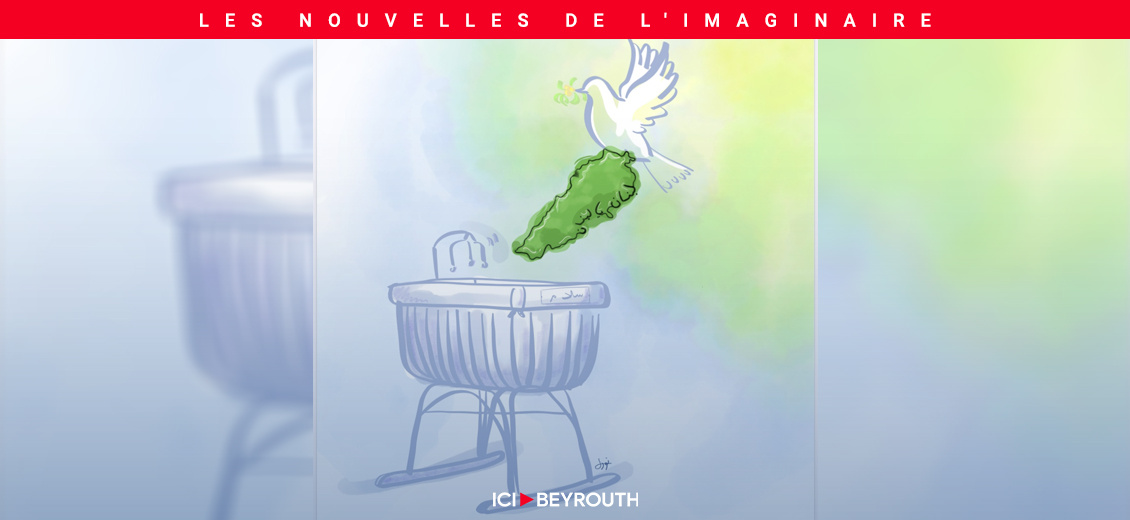

Mes enfants ont été mis au monde dans un monde de brutes épaisses. Octobre 1975, février 1977 et bientôt août 1979. Mes garçons sont nés sous les bombes, dans un Liban-terrain de jeu de puissances étatiques assassines. La guerre civile n’épargnerait personne et je le savais très bien. Mais je nourrissais un rêve, celui que mes enfants connaissent la paix.

La guerre a démarré le 13 avril 1975 au Liban et notre petite vie tranquille est devenue un cauchemar. Au sud du pays, nous nous sentions plus exposés ces derniers mois avec la proximité de la frontière israélienne et l’incursion ennemie dans le pays. Mon mari était charpentier, c’est lui qui a construit notre maison, avec ses frères et son regretté père. L’entreprise familiale prospérait avant la guerre, nous avions une situation confortable. Depuis, difficile de savoir de quoi demain serait fait. Aroun essayait de travailler quand nous vivions des périodes d’accalmie ou quand il n’y avait pas péril imminent. Nous connaissions les lignes de démarcation, les frontières étaient faites et nous savions où il était possible de circuler.

Nous avons conçu notre premier enfant en février 1975, nous nous aimions, nous avions eu la chance de faire un mariage d’amour. Aroun était mon voisin et nous avons grandi ensemble car nos parents étaient bons amis. Je l’ai aimé au premier regard et je l’ai rendu fou de moi. Je souris en y repensant ! J’étais une littéraire, je lui écrivais des poèmes envoûtants et je lui racontais des contes romantiques que j’inventais le soir dans ma chambre.

Néfis est né durant le début de la guerre, et son frère Amir l’a rejoint quelques mois plus tard. Pour lui, nous avons hésité. Nous voulions une famille nombreuse, mais nous nous sommes demandé si nous pourrions élever un deuxième bébé dans ce climat. Nous étions tendus en permanence, nous sursautions au moindre bruit, nous dormions à moitié… Une valise était prête, fermée près de la porte d’entrée, contenant nos cartes d’identité, de l’argent liquide, quelques vêtements et de l’eau. Au cas où nous devrions fuir. Et Aroun a construit l’abri en béton dans le jardin.

Je vivais une relation fusionnelle avec mes petits hommes, je les protégeais mais les endurcissais, je les écoutais et les invitais à me parler, je leur offrais le cocon douillet de l’enfance en mon sein, car c’était mon rôle de mère et je dominais mes angoisses et mes peurs pour ne pas les leur communiquer. Tout se joue durant la petite enfance et mon mari et moi remplissions notre rôle de parents du mieux que nous le pouvions, pour que nos enfants s’épanouissent et deviennent des adultes heureux. Pour cela, je censurais mes pensées noires: «Atteindront-ils seulement l’âge adulte?»

Je voulais que mes enfants connaissent la paix et qu’ils ne se souviennent jamais des bêtes féroces, des roquettes qui sifflent et détruisent. J’espérais qu’ils soient bercés de mélodies plutôt que de hurlements, des rires et des chants plutôt que de pleurs. J’avais ardemment besoin que mes enfants sachent que l’humanité existe et qu’elle peut être belle même dans ses pires moments.

Mes garçons voyaient peu de figures féminines dans leur paysage quotidien. À vrai dire ils ne voyaient que moi. Autour d’eux, beaucoup d’hommes, leur père bien sûr, leur héros, et beaucoup de soldats. Des hommes en treillis militaire, lourdement armés, des visages fermés, des mâchoires crispées, des sourcils froncés. Pour mes enfants, la guerre c’était des hommes, de l’agitation et de la précipitation et les quatre murs de béton de notre abri.

J’allais mettre au monde une petite fille dans quelques semaines, deux ou trois au plus, et ces derniers jours, je la sentais plus impatiente. J’aimerais la garder en moi le plus longtemps possible, pour épargner ses beaux yeux qu’elle aurait sûrement bleus comme ses frères. Mais le sud souffrait de bombardements plus intenses et la peur ne quittait plus ce ventre. Il y avait eu ces soixante-douze heures quasi ininterrompues dans le bunker, et puis après des meurtres et des tirs de katiouchas dans les villages alentours. Je me sentais pressurisée et plus je m’inquiétais pour elle, plus mon corps somatisait mon anxiété.

Et puis il y a eu une éclaircie dans le ciel chargée de fumée noire.

Lire aussi

Commentaires