Écoutez l’article

[audio mp3="https://icibeyrouth.com/wp-content/uploads/2023/06/Le-21-mars-fete-des-Meres-au-Liban-le-4-juin-en-France.-Noter-verifier-etre-relancee-par-la.mp3"][/audio]

Le 21 mars, fête des Mères au Liban, le 4 juin en France. Noter, vérifier, être relancée par la belle-sœur: n’oublie pas, c’est demain, n’oublie pas de l’appeler. M’en agacer, comment oublier. Réitérer le 4 juin: aujourd’hui aussi c’est ton jour maman. Comme d’avoir désormais deux mères ou de reconnaître la joie de la célébrer plusieurs fois. D’autres fêtes partagées, autrement investies. Réviser l’histoire de France grâce à ses jours fériés. Ah c’est férié chez vous? M’amuser de ce «chez vous», où chez moi? Quand? Je vis deux temporalités: leur présent là-bas est mon passé. Quand je filme pour tenir l’instant, les images sont d’anciennes qui remontent.

Ahlane au Liban, bienvenue en France. Vivre en deux lieux, dans deux temps. 9 heures ici, 10 heures au Liban. Sur l’écran du téléphone, les deux pays pour la météo, relever la température de Beyrouth pour m’habiller à Paris. Habiter l’ici, pleinement ici et porter en moi le pays flottant. Origines, lieu de permanence. Pays présent à l’étranger, comme emporté dans mon giron. Présent sans encombrer, sans empêcher depuis qu’à nouveau adopté. Adopter son pays? Il faut ce geste de distance, distance d’espace temps, pour l’entendre, le voir. L’élire et dédoubler l’affiliation.

Longtemps j’ai pensé que s’intégrer serait écarter, renoncer. Sans me douter qu’en choisissant l’exil, je m’engageais dans la dualité. Vivre deux, plusieurs. Vivre avec. Multiple sous même peau, dans ma seule vie. Comme si l’exil éveillait ce que tout humain traverse, traînant d’autres morcellements, d’autres étrangetés. Et devoir concilier ces paradoxes. La culture n’est pas jupe ou pantalon. On peut en porter deux, les oublier. Superposer. Sans peur du mauvais goût, sans injonction de cohérence.

L’exilé n’est pas plus exilé que le sédentaire, mais chez lui ça se voit comme une bosse au corps les jours de nostalgie; bosse sur la langue quand il a gardé quelque accent. Car l’exil est aussi et tant, question de langue. Comment vivre dans un monde nommé quand petite je le recevais, le construisais dans une autre parole. Il a fallu beaucoup écouter les mots, anciens ou nouveaux, se laisser hanter. Mais leur résister aussi, ils emprisonnent quand ils ne sont plus mouvements et nuances. «Identité», «racines»… désignations froides, désincarnées. Ça sonne laid, ça expédie. Ça oublie notre humanité.

Mon besoin des deux langues vient de l’intraduisible parfois, le recours à des mots distincts comme l’on glisse sans bruit, d’une pièce à l’autre, inaperçu. Je ne parle pas des expressions spécifiques au français ou au libanais, mais du lexique du dictionnaire, quand le même mot existe dans les deux langues mais bat différemment dans ma peau. Beyt par exemple. J’ai cette déformation, appeler maison tout intérieur. Le langage s’arrête ici quand «beyt» annonce tous domiciles, sans égard pour l’architecture. Oui, je ne suis pas bilingue, bilingue pose un pont, un savoir. Mes langues sont du «soi», davantage vies qui se disent que traduction du monde. Sans les opposer, les confronter. C’est par elles que je me réconcilie avec ma parole duelle. En elles que l’exil se fait intime.

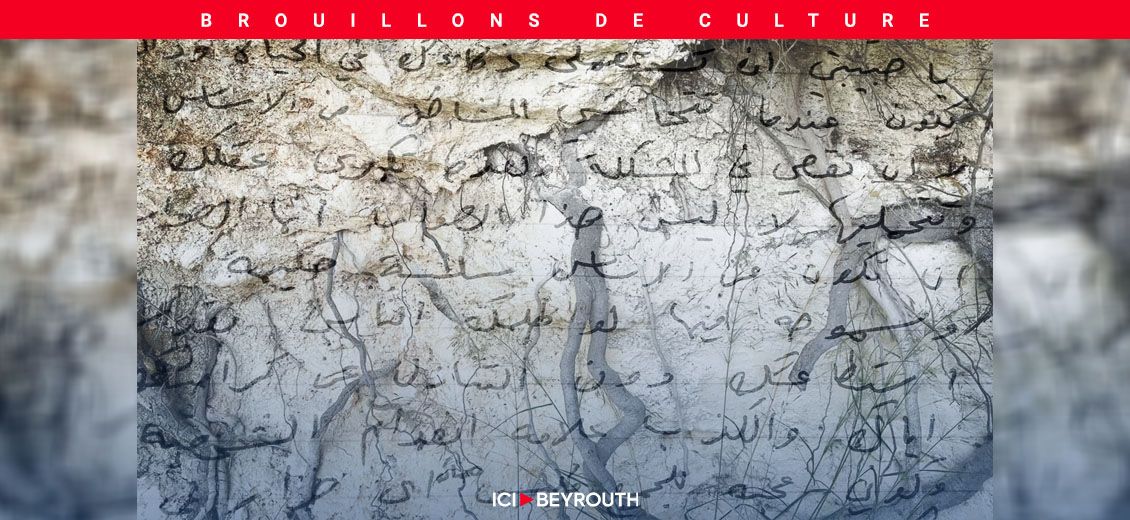

Il me manque d’écrire en langue maternelle, de lire son alphabet enfui. Alors je tente de l’écrire pour le geste seul. L’écrire comme à l’oral sans rechercher la langue, ses fictions. Écrire les justes lettres des origines. S sourd ou doux, comment les distinguer? Tracer les deux T selon leur dureté. Reprendre les sons qui n’existent pas en français, impossible à dire et même à entendre quand ils n’ont pas été murmurés à nos premières années. Ces tourbillons de gorge. Aimer prononcer «aleph» en l’écrivant, comme si je me tenais à la genèse de quelque univers. Et dans les arabesques aux débuts hésitants, je récupère mes doigts d’enfant, scrupuleux, appliqués. Ce sérieux que peut l’amour.

Écrire à l’instinct, connaissance enfouie. Écrire comme parler, dessiner ou chanter, sans effets ni manières. L’arabe aux phrases autrement mouvementées, de droite à gauche et les pages tanguent comme marées. J’écris sans savoir me relire, pour la paix retrouvée, l’intériorité simple. Me concentrer sur chaque courbe, résister à la passivité, à la vitesse pour éviter de glisser, de déformer. Écrire étonnée de ce sentiment de dignité, comme résurrection d’un soi effacé. Mes doigts progressent. Discrète, je les écoute parler entre chaque boucle close.

Je pensais ne pas arriver à écrire ma langue natale, je craignais avoir perdu l’inné. J’ai écrit comme si j’apprenais la langue, dans la joie de dissoudre les mots. Écrire en arabe et reprendre mon corps manqué. Comprendre, telle une évidence, que c’est elle qui me fait écrire. Cette langue, patiente et implacable, comme couche souterraine essentielle; au cœur de la gravité. Elle ne suffit pas, oui je ne sais pas écrire dans ma langue mais elle m’est nécessaire, lestant chaque feuillet palimpseste de mes textes.

Gracia Bejjani

Site web de Gracia Bejjani

Page YouTube de Gracia Bejjani

[audio mp3="https://icibeyrouth.com/wp-content/uploads/2023/06/Le-21-mars-fete-des-Meres-au-Liban-le-4-juin-en-France.-Noter-verifier-etre-relancee-par-la.mp3"][/audio]

Le 21 mars, fête des Mères au Liban, le 4 juin en France. Noter, vérifier, être relancée par la belle-sœur: n’oublie pas, c’est demain, n’oublie pas de l’appeler. M’en agacer, comment oublier. Réitérer le 4 juin: aujourd’hui aussi c’est ton jour maman. Comme d’avoir désormais deux mères ou de reconnaître la joie de la célébrer plusieurs fois. D’autres fêtes partagées, autrement investies. Réviser l’histoire de France grâce à ses jours fériés. Ah c’est férié chez vous? M’amuser de ce «chez vous», où chez moi? Quand? Je vis deux temporalités: leur présent là-bas est mon passé. Quand je filme pour tenir l’instant, les images sont d’anciennes qui remontent.

Ahlane au Liban, bienvenue en France. Vivre en deux lieux, dans deux temps. 9 heures ici, 10 heures au Liban. Sur l’écran du téléphone, les deux pays pour la météo, relever la température de Beyrouth pour m’habiller à Paris. Habiter l’ici, pleinement ici et porter en moi le pays flottant. Origines, lieu de permanence. Pays présent à l’étranger, comme emporté dans mon giron. Présent sans encombrer, sans empêcher depuis qu’à nouveau adopté. Adopter son pays? Il faut ce geste de distance, distance d’espace temps, pour l’entendre, le voir. L’élire et dédoubler l’affiliation.

Longtemps j’ai pensé que s’intégrer serait écarter, renoncer. Sans me douter qu’en choisissant l’exil, je m’engageais dans la dualité. Vivre deux, plusieurs. Vivre avec. Multiple sous même peau, dans ma seule vie. Comme si l’exil éveillait ce que tout humain traverse, traînant d’autres morcellements, d’autres étrangetés. Et devoir concilier ces paradoxes. La culture n’est pas jupe ou pantalon. On peut en porter deux, les oublier. Superposer. Sans peur du mauvais goût, sans injonction de cohérence.

L’exilé n’est pas plus exilé que le sédentaire, mais chez lui ça se voit comme une bosse au corps les jours de nostalgie; bosse sur la langue quand il a gardé quelque accent. Car l’exil est aussi et tant, question de langue. Comment vivre dans un monde nommé quand petite je le recevais, le construisais dans une autre parole. Il a fallu beaucoup écouter les mots, anciens ou nouveaux, se laisser hanter. Mais leur résister aussi, ils emprisonnent quand ils ne sont plus mouvements et nuances. «Identité», «racines»… désignations froides, désincarnées. Ça sonne laid, ça expédie. Ça oublie notre humanité.

Mon besoin des deux langues vient de l’intraduisible parfois, le recours à des mots distincts comme l’on glisse sans bruit, d’une pièce à l’autre, inaperçu. Je ne parle pas des expressions spécifiques au français ou au libanais, mais du lexique du dictionnaire, quand le même mot existe dans les deux langues mais bat différemment dans ma peau. Beyt par exemple. J’ai cette déformation, appeler maison tout intérieur. Le langage s’arrête ici quand «beyt» annonce tous domiciles, sans égard pour l’architecture. Oui, je ne suis pas bilingue, bilingue pose un pont, un savoir. Mes langues sont du «soi», davantage vies qui se disent que traduction du monde. Sans les opposer, les confronter. C’est par elles que je me réconcilie avec ma parole duelle. En elles que l’exil se fait intime.

Il me manque d’écrire en langue maternelle, de lire son alphabet enfui. Alors je tente de l’écrire pour le geste seul. L’écrire comme à l’oral sans rechercher la langue, ses fictions. Écrire les justes lettres des origines. S sourd ou doux, comment les distinguer? Tracer les deux T selon leur dureté. Reprendre les sons qui n’existent pas en français, impossible à dire et même à entendre quand ils n’ont pas été murmurés à nos premières années. Ces tourbillons de gorge. Aimer prononcer «aleph» en l’écrivant, comme si je me tenais à la genèse de quelque univers. Et dans les arabesques aux débuts hésitants, je récupère mes doigts d’enfant, scrupuleux, appliqués. Ce sérieux que peut l’amour.

Écrire à l’instinct, connaissance enfouie. Écrire comme parler, dessiner ou chanter, sans effets ni manières. L’arabe aux phrases autrement mouvementées, de droite à gauche et les pages tanguent comme marées. J’écris sans savoir me relire, pour la paix retrouvée, l’intériorité simple. Me concentrer sur chaque courbe, résister à la passivité, à la vitesse pour éviter de glisser, de déformer. Écrire étonnée de ce sentiment de dignité, comme résurrection d’un soi effacé. Mes doigts progressent. Discrète, je les écoute parler entre chaque boucle close.

Je pensais ne pas arriver à écrire ma langue natale, je craignais avoir perdu l’inné. J’ai écrit comme si j’apprenais la langue, dans la joie de dissoudre les mots. Écrire en arabe et reprendre mon corps manqué. Comprendre, telle une évidence, que c’est elle qui me fait écrire. Cette langue, patiente et implacable, comme couche souterraine essentielle; au cœur de la gravité. Elle ne suffit pas, oui je ne sais pas écrire dans ma langue mais elle m’est nécessaire, lestant chaque feuillet palimpseste de mes textes.

Gracia Bejjani

Site web de Gracia Bejjani

Page YouTube de Gracia Bejjani

Lire aussi

Commentaires