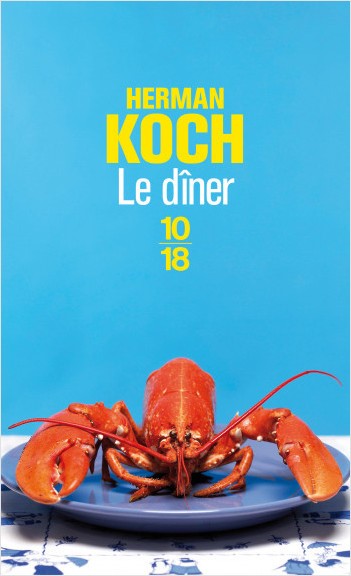

Il y a environ quatre mois, alors que je déambulais entre les différents présentoirs d’une librairie toulousaine dont la manière de promouvoir les livres est bien spéciale et très intéressante, mon regard tombe dans le rayon Littérature romanesque non francophone sur une première de couverture qui suspend ma déambulation. Un titre, Le Dîner, un auteur que je ne connais pas, Herman Koch, un énorme homard débordant d’une assiette et remplissant l’intégralité du dernier bas-tiers de la première de couverture. Alors même que l’illustration pouvait bien rapidement m’en éloigner, moi qui ai en horreur toute espèce de nourriture marine, une force irrésistible m’aimante au livre, dont je prends le temps de lire la quatrième de couverture avant de m’acheminer vers la caissière. C’est dire qu’il arrive parfois que nous soyons incompréhensiblement attirés par ce qui nous dégoûte ou nous épouvante…

Le débat philosophie/littérature

Avant d’entamer mon propos en bonne et due forme, j’aimerais aller quelque peu en arrière pour invoquer le débat qui a opposé la philosophie et la littérature, sachant cependant que tout art, en l’occurrence la littérature, est toujours justifiable d’une philosophie.

Remontons, avant tout, à Hegel dont la pensée et l’œuvre, émanant de l’idéalisme allemand, ont eu une influence majeure sur l’ensemble des mouvements philosophiques modernes et contemporains. Pour Hegel, la philosophie est une discipline embrassante, en ce sens qu’elle unit en son seul sein toutes les autres disciplines, tous les savoirs, dans une sorte de système total qu’il désigne par la «phénoménologie de l’esprit». Dans ce sillage, on comprend donc qu’il affirme avec force conviction que la philosophie est en tous points supérieure à la littérature.

Or, Schelling, lui aussi représentant de l’idéalisme allemand, tout d’abord ami proche de Hegel, se voit bien contraint de se séparer de lui, pour mieux s’opposer à sa pensée et à son système, en vue de mieux garder ses liens avec le romantisme: dans cette même perspective, il reconnaît sans hésiter que la littérature est en tous points supérieure à la philosophie.

Venons-en enfin à Heidegger: originellement, fortement immergé dans le système phénoménologique de son maître à penser Husserl, il voit bientôt ses intérêts intellectuels portés sur la question de l’être, voire du sens de l’être qu’il illustre dans son bien notoire ouvrage Être et temps. Dans le sillage de sa posture philosophique et de ses réflexions, Heidegger considère que la philosophie et la littérature sont égales, toutes deux puisant à la même source: l’esprit. Et d’ajouter qu’en réalité elles se complètent, car l’une pense ce que l’autre dit.

En fait, certaines œuvres littéraires sont strictement le véhicule de philosophies. Je penserais dans cette optique à l’ensemble de l’œuvre de Michel Tournier qui se disait, lui-même, un romancier de contrebande philosophique. D’un autre côté, certaines œuvres philosophiques ne sont que des réflexions sur des œuvres littéraires. Là je penserais à la philosophie du temps menée par Paul Ricœur sur La Recherche de Proust.

La littérature dit…

Le Dîner du romancier néerlandais Herman Koch, paru aux Pays-Bas en 2009, en France en 2011, puis successivement dans plusieurs autres pays, est l’un des romans néerlandais les plus traduits dans le monde. Le récit en question, composé de 46 chapitres, se structure en éponymie, c’est-à-dire tel les différentes parties d’un dîner, plus particulièrement celui d’un restaurant gastronomique d’Amsterdam: apéritif, entrée, plat, dessert, digestif, accordés au moment ultime, un épilogue nommé «Pourboire».

Le narrateur est un enseignant d’histoire, prénommé Paul, marié à Claire avec qui il a un fils, Michel, âgé de quinze ans. Paul a un frère, Serge, un politique sur le point de se voir devenir Premier ministre des Pays-Bas, marié à Babette avec qui il a deux fils, Rick et Beau, ce dernier ayant été adopté du Burkina Faso. Les deux couples de parents se retrouvent, un soir, à la demande de Serge, dans un restaurant gastronomique où tout exaspère Paul: les manières affectées du maître d’hôtel, sa voix susurrante, les détails qu’il n’en finit pas de donner sur l’origine de chaque ingrédient, la quantité ridiculement dérisoire de nourriture dans les assiettes, les prix exorbitants qu’affiche la carte du restaurant, etc. En tout cas, Paul est facilement irrité par absolument tout: par son frère qui cherche toujours à être le centre de l’attention, par ses élèves qui sont le plus souvent insupportables et ingrats, par ses collègues superficiels et idiots, par la société dans son entièreté qui ne génère que déceptions et douleurs… Et, ce soir, il est d’autant plus sur ses nerfs qu’il vient tout juste, avant de s’acheminer vers le restaurant, de tomber sur une vidéo dans le téléphone portable de son fils, montrant Beau tabassant un SDF sur un quai de métro, pendant que la voix de celui qui filme n’est autre que celle de son propre fils, Michel. Cette découverte le ramène à un fait divers récent, celui d’une femme qui a péri dans le local incendié d’un distributeur automatique de billets, dont la caméra de surveillance a montré deux silhouettes d’adolescents aux visages difficilement identifiables. Son pressentiment ne lui dit rien de bon de tout cela.

Au fil des différentes étapes du dîner, les personnalités se révèlent, les animosités aussi, ainsi que l’enjeu même du dîner en question. Car, bientôt, Serge déclare sur un ton sérieux et autoritaire: «Nous devons parler de nos enfants», déclaration qui, en réalité, fait office de «plat principal» de ce dîner. En effet, Serge est bien au courant des délits de leurs fils respectifs et il projette de sacrifier sa carrière et sa chance de devenir Premier ministre, pour dénoncer les deux adolescents et assumer sa responsabilité de parent. Paul, qui sait que les autorités recherchent les coupables que seuls leurs parents ont su identifier, n’entend pas du tout dénoncer les deux délinquants. Les échanges vont s’envenimer pendant même que le lecteur comprend enfin que le récit n’est qu’un prétexte à une réflexion critique, voire acerbe sur la société d’aujourd’hui, ses déraillements, la violence gratuite, le sens aliéné de la responsabilité, la quasi absence de clairvoyance…

Et, cependant, le lecteur porté spontanément à juger ne peut, en prenant quelque recul, que se retrouver décontenancé et se demander en somme ce que lui, parent, aurait fait en lieu et place de Serge ou de Paul.

Les synchronicités

En 2009, lorsqu’il écrit son roman, Herman Boch s’inspire d’un fait divers réel, qu’il va fictionnaliser: le meurtre d’une femme sans abri à Barcelone, attaquée en décembre 2005 par deux adolescents, fils de familles riches dans l’entrée d’une banque puis brûlée vive. Ceux-ci sont filmés, à leur insu, par la caméra de surveillance de la banque; les images sont diffusées ensuite par la télévision espagnole. Les agresseurs seront condamnés en 2008 à 17 ans d’emprisonnement. Dans ce sillage, il peut sembler que le romancier néerlandais investit la littérature romanesque de la mission de «dire», plus particulièrement de dire l’indicible: car, l’attachement aux enfants et l’amour que les parents ont pour eux sont fortement éprouvés dans le récit à l’aune du devoir de «dire» (ici, l’acte de «dire» se retrouve bien mis en abyme) ce qu’ils ne devraient pas garder sur la conscience en en devenant complices par leur silence. En effet, peuvent-ils continuer de protéger leurs enfants dans de telles circonstances? Et, à l’inverse, peuvent-ils ne plus les protéger? À quel prix?

Or, en regard de ce qui se passe depuis quelques jours en France et, en écho à la France, en Suisse aussi, comment ne pas voir comme des synchronicités entre la littérature et la réalité? Dans la psychologie analytique, Carl Gustave Jung pose la synchronicité comme une notion à appréhender dans le contexte de l’inconscient collectif, revêtant le caractère d’une coïncidence qui frappe la personne ou les personnes qui s’en rendent compte, parce qu’elle est porteuse d’un sens puissant. Puissant parce qu’il atteint une dimension qui va au-delà de la subjectivité des personnes qui perçoivent la coïncidence pour atteindre le sens commun des normes, des valeurs, des représentations du monde, de la place que chaque sujet y occupe.

Lorsque les récentes violences ont éclaté en France par le fait de jeunes en colère qui agressent, cassent, pillent, incendient, ma lecture du Dîner de Herman Boch m’est donc revenue comme une synchronicité. Et, cependant, au-delà de ma propre individualité, le récit en question entre tellement en résonance avec l’actualité que les dix années qui séparent la publication du roman des événements d’aujourd’hui semblent d’un coup se résorber, en rejoignant les nouveaux questionnements de la physique sur le continuum de l’espace-temps.

Quoi qu’il en soit et pour revenir à la première partie du présent article, je dirais que le roman d’Herman Boch a tout aussi l’air de poser les prémisses d’une réflexion nécessaire, voire urgente et incontournable à l’heure actuelle sur la violence des jeunesses du monde, l’absence du sens de la responsabilité: la littérature ne semblerait-elle pas nous dire que le monde est en manque de philosophie, dans le sens étymologique de l’amour de la sagesse, comme dans le sens large de l’ensemble des questions que l’être humain devrait se poser sur lui-même et sur le monde qu’il habite, afin d’en examiner les réponses et d’augmenter sa conscience?

Pour finir, qu’en est-il de la jeunesse libanaise aujourd’hui? Majoritairement instrumentalisée par les partis politiques, endoctrinée, souvent incapable de réflexion bien fondée, de raisonnement dûment informé, documenté, elle serait tout à fait dépourvue de toute capacité de penser le monde, dépourvue donc de quelque compétence philosophique que ce soit, comme de toute capacité de le dire à l’instar de la littérature. Que reste-t-il aux jeunes Libanais à l’aune de ces dangereuses failles, de l’impossibilité d’augmenter leur conscience ? Le déni et le délire.

J’espère de tout cœur me tromper.

Lire aussi

Commentaires