Marquée par l’empreinte coloniale espagnole, ses traditions gauchesques et les drames de ses dictatures militaires, la littérature argentine foisonne d’intérêt tant par son volet social ou poétique que fictionnel.

De Borges à Sabato en passant par Cortazar, Manuel Puig, Eduardo Mallea et beaucoup d’autres, sa renommée a largement dépassé la sphère latino-américaine pour accéder à l’universel. Une figure, féminine autant que féministe, proche de tous ceux cités plus avant, demeurait cependant dans l’ombre et c’est tout le mérite des éditions Vendémiaire d’avoir contribué à la réhabiliter.

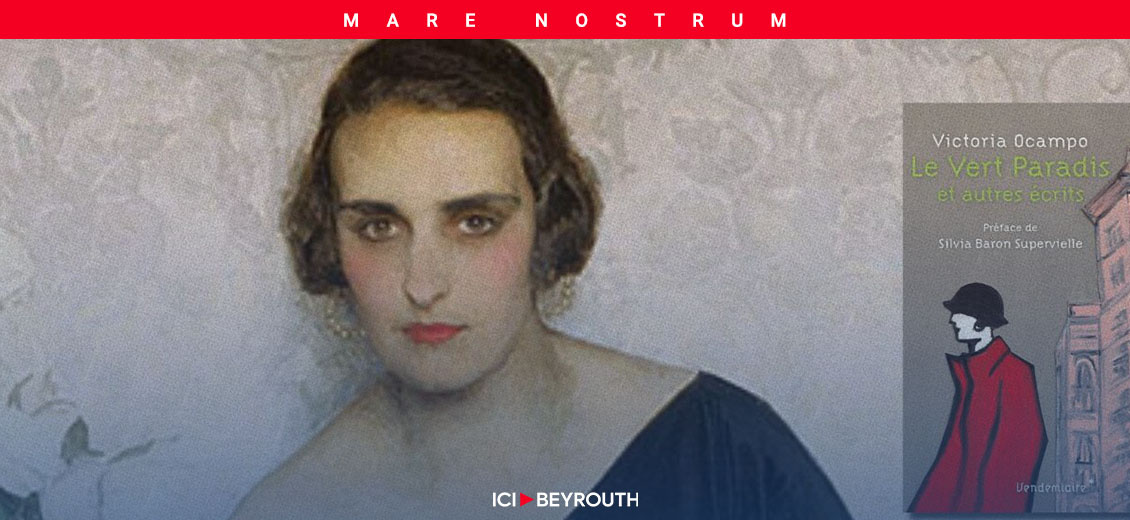

Cette «Impératrice de la pampa», comme la surnommait André Malraux, descendante d’une illustre famille argentine, c’est Victoria Ocampo. Femme tôt émancipée, fondatrice de la revue Sur – l’une des plus prestigieuses références littéraires, comparable à la NRF – et proche des grands auteurs de son époque, ce personnage incontournable de la vie littéraire du début du XXe siècle a en outre bien d’autres attraits.

Écrivaine bien sûr, mais aussi essayiste, traductrice, éditrice et mécène, elle est un véritable touche-à-tout du monde des lettres, dont la témérité n’a d’égale que l’originalité. L’originalité par la maîtrise des langues au premier chef, puisqu’elle apprit à lire d’abord en français, puis en anglais, tout en perfectionnant son espagnol, qui la fit écrire à bâtons rompus dans plusieurs idiomes avec une prédilection pour le français:

«J’ai commencé à lire en français: Peau d’âne, Les malheurs de Sophie. Je lisais inlassablement. Les fées, les ogres ont parlé prioritairement pour moi, en français. Et, plus tard, les beaux vers furent français, et aussi les romans où, pour la première fois, je voyais des mots d’amour.»

Le couloir prometteur de l’enfance

Originalité encore, par l’importance accordée à l’esprit d’enfance que souligne Silvia Baron Supervielle dans sa préface.

«Quant à moi, je n’ai jamais su échapper au sortilège bu à l’époque où, étant enfant, je n’entendais pas malice à l’enfance et la prenais pour une sorte de couloir prometteur menant à des ailleurs où l’on s’installerait définitivement. Et peut-être ce pli d’attente infinie que l’enfance nous donne si vite, n’est-il pas étranger à nos espoirs d’adultes et même à l’éclosion de la plus difficile des trois vertus théologales.»

Que ce soit par les écritures, les voyages ou les rencontres, Victoria ne quittera pas cet esprit d’enfance et restera toujours marquée par le génie de Racine qui l’enchanta dès sa dixième année. À travers le songe d’Athalie, l’histoire de Jézabel ou la tragédie de Phèdre, «mon imagination, délivrée de scrupules, s’appliquait à faire revivre ces fastueuses épouvantes avec une minutie acharnée», expliquera-t-elle lors d’une conférence au Club français de Buenos Aires.

Est-ce l’agrément éprouvé à se faire raconter une histoire avec la même incantation: «Il y avait une fois»; “Once upon time there was…» qui la fit se rapprocher tout autant des grands auteurs anglais? Victoria Ocampo semble le confirmer tant ses lectures de Dickens et Conan Doyle égaieront son adolescence, tout comme y contribueront plus tard Shakespeare ou Emily Brontë. Sans oublier T.E Lawrence qui fut tant au plan humaniste qu’iconique – sorte de James Dean de l’époque – l’objet de sa plus grande admiration.

Des hommes célèbres et talentueux, la belle Argentine en avait connu et apprécié, de Jules Supervielle à Camus, en passant par Borges, Roger Caillois et Rabindranath Tagore avec lequel elle entretiendra une longue correspondance, mais aucun à ses yeux n’atteindra l’estime éprouvée auprès de l’officier et écrivain britannique.

T.H. Lawrence, comme référence

L’histoire de son amitié avec les livres anglais évoquée, une bonne partie de ce recueil est ainsi dédiée à son étincelant aventurier. Une admiration liée certes au charisme comme à la bravoure du personnage, mais qui relève avant tout à ses yeux d’une authentique droiture. Ainsi parle-t-elle éloquemment de sa conscience introspective.

«Lawrence se serait trop méprisé s’il avait eu des paroles généreuses et une vie mesquine, l’admiration abstraite du courage et l’incapacité de résister à ses tentations. Une voix le harcelait toujours, qui n’était pas celle de Lady Macbeth poussant son mari à l’assassinat, mais celle de sa propre conscience l’obligeant toujours à agir d’accord avec ses principes: nous ne devons pas dépasser dans nos pensées les limites que nous nous donnons dans nos actes, sinon nos pensées sonneront faux.»

Une connaissance objective de soi très poussée qui séduisit, à l’évidence, son adulatrice, lorsqu’elle poursuit:

«Il n’est pas fréquent que les hommes doués pour les conquêtes matérielles soient particulièrement scrupuleux, ni que les grands stratèges soient aussi des experts de l’examen de conscience à la loupe. Lawrence le fut.»

Cette ténacité, puisée elle aussi dans l’enfance, le goût du risque développé durant son adolescence, Victoria Ocampo y fait allusion dès les premiers chapitres en s’attardant ensuite sur sa bravoure manifestée lors de sa célèbre lutte contre les Turcs où il conquit la confiance des Arabes, ses compagnons d’armes, autant que l’estime de ses chefs anglais.

Mais tout cela serait resté comme une vague auréole, si son savoir-faire guerrier n’avait été complété par son génie littéraire. Après avoir vécu la révolte dans le désert, il l’écrivit. Et le résultat, au dire de Bernard Shaw à qui Lawrence avait confié le manuscrit, fut un chef-d’œuvre.

Ce livre, Les sept piliers de la sagesse, l’écrivaine argentine en délivre d’abord son aspect déconcertant. «Quel rapport un combat peut-il avoir avec la Sagesse?», s’interroge-t-elle. On sait que le titre de l’ouvrage fut inspiré par le livre des Proverbes de la Bible où il est dit «La sagesse a bâti une maison, elle a taillé ses sept piliers». Ce qui, pour Lawrence, représentait les sept piliers d’un monde moral dont il retrouvait la présence palpable les soirs de bataille, «lorsque l’innombrable silence des étoiles lui faisait honte de sa petitesse».

Couronnée par l’Académie française

Cette qualité d’âme, Victoria lui conférera même une valeur de sainteté:

«Le saint n’a besoin ni de liberté, ni de justice en ce qui concerne sa personne. Il n’a pas besoin qu’on lui fasse justice, parce qu’il n’attend des hommes que l’occasion de souffrir pour eux; il n’a pas besoin qu’on lui accorde de liberté, parce que son but est une libération d’un autre ordre.»

Ce long portrait de l’icône scindé en plusieurs volets: l’ascétisme, l’homosexualité, l’esclavage volontaire et les dernières années, les éditions Vendémiaire ont choisi de clore l’ouvrage par deux extraits de conférence sur la France donnés par Victoria Ocampo au Pen Club de Paris en 1938. Une décision des plus judicieuses pour cette passionnée des lettres couronnée en 1965 par l’Académie du Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises pour l’ensemble de son œuvre. Un attachement à l’hexagone on ne peut mieux défini par ce propos:

«Quand je n’étais pas en France, je tâchais de transporter la France en Argentine pour la simple raison que je ne pouvais pas m’en passer. Et comme j’ai dû souvent rester de longues années sans quitter mon pays, j’y ai transporté une quantité de France telle qu’elle deviendrait inavouable s’il s’agissait de richesses que le partage diminue. Je n’ai jamais oublié, je n’oublierai jamais combien je vous suis redevable de ces richesses.»

Cela en dit long sur la portée de l’hommage de cette grande dame des lettres à la culture française et la pertinence des éditions du Vendémiaire d’avoir contribué à nous le restituer.

Chroniqueur : Michel Bolassell

Victoria Ocampo, Le vert paradis : et autres écrits, Vendémiaire, 22/03/2023, 1 vol. (213 p.), 20€

https://marenostrum.pm/victoria-ocampo-le-vert-paradis-et-autres-ecrits/

Lire aussi

Commentaires