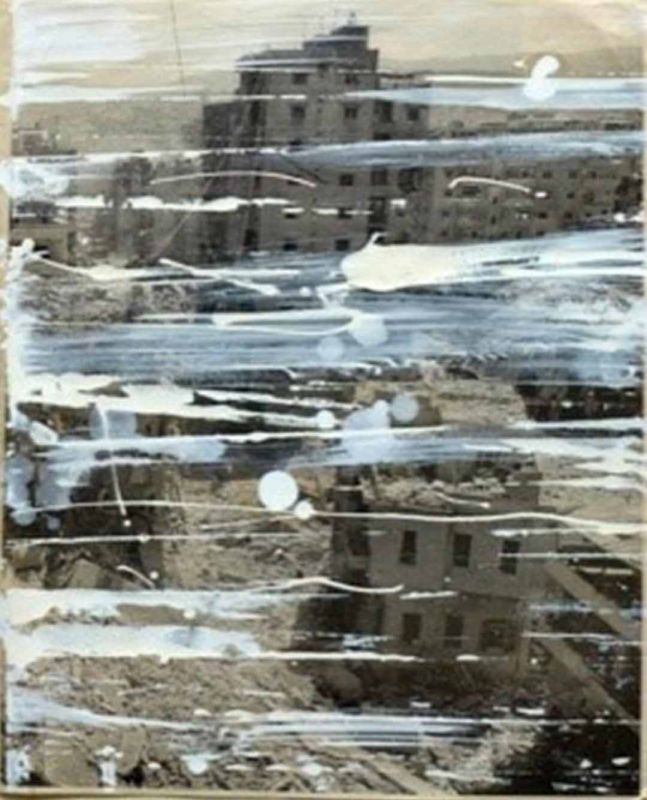

Ce sont des images, des « déchets d’atelier » de l’artiste Bernard Moninot. Pour protéger sa table de travail, il a l’habitude de se servir de feuilles de journaux. Parfois, il lui arrive de conserver ces papiers tachés. En rangeant son atelier en septembre 2020, il est tombé sur ceux-ci datant d’août 2006, lors de la guerre israélo-libanaise (journal Libération). L’effet est foudroyant.

Dans ce qu’il appelle les « déchets d’atelier », une œuvre émerge involontairement : l’irruption de Beyrouth dissout dans une substance fantomale comme un écho de l’objet perdu. Les traces de peinture blanche sont des traînées de lumière qui introduisent leur pouvoir dans l’atmosphère chaotique du monde. Elles se font actes, pliant l’œuvre à leur ordre. De là le plaisir de regarder, d’entendre le halo d’un univers qui ne s’est jamais produit et qui surgit sous sa forme esthétique au lieu de subir les effets douloureux du vrai événement. Ce sont des images totalement imprévisibles, une curieuse rencontre fortuite et inopinée d’immeubles détruits et de petites touches accidentées, pulvérisant le tableau. Ce n’est plus une ville de décombres, mais une allure spectrale, un éclat, une lueur. Les coups de pinceau sont venus d’eux-mêmes se poser sur le journal embrassant Beyrouth en ruine, comme si dans le « ruinant » se préparait un art en devenir, un flash éblouissant d’une explosion, où l’enseveli reprend pied pour former une œuvre d’art.

Ce que l’on voit est l’accident lui-même, la saisie fugitive et nerveuse des touches de pinceau devenus fous et qui s’évadent dans l’art. Ce n’est alors pas l’essence d’une ville qui apparaît, mais plutôt le surgissement imprévu qui fait essence et loi : Beyrouth se lève, se manifestant sans effort ni conscience, animée d’une vie propre et d’une tonalité unique, où l’indomptable vaut comme capture. Ce qui apparaît n’est plus Beyrouth de 2006 ni son écho prémonitoire de 2020, mais quelque chose d’irréductible aux deux : sa figure déformée, sa résonnance. Dans cet écart surgit le caractère énigmatique d’une ville en ruine, de ses immeubles brouillés par la lumière. Dissimulée, mais perceptible derrière des griffures, Beyrouth échappe au temps qui l’a détruit, pour réapparaître comme l’Autre de l’art, son rebut ou son envers, le négatif, une trace souveraine. Le temps retrouvé devient le temps où le passé d’un geste et le présent de sa découverte s’assemblent sur la surface d’une image, s’élevant à la dignité d’une œuvre d’art. Beyrouth sublimée devient alors l’alliance de l’ombre du passé et de l’éclair du présent qui se donne en débris disséminés, mais aussi, comme le dit Bernard Moninot lui-même : « la confrontation entre deux registres temporels qui s’additionnent : le photographique et le pictural, l’instantanéité de la prise de vue et la trace picturale qui, elle, implique une durée minime, mais bien réelle dans les traces qui s’étirent ». La décision de conserver ces déchets d’atelier, dit-il, « n’est pas l’anticipation de la catastrophe de Beyrouth au mois d’août 2020, mais la lecture où l’on voit quelque chose qui n’est pas advenu – référence à l’usage et au rôle visionnaire que joue le hasard des taches dans les dessins de Victor Hugo. La tache peut faire sens a posteriori et révéler une tout autre signification, plusieurs années plus tard. Ce que montrait la chose dans l’évidence de sa matérialité même, n’était pas encore advenu. En 2006, ces déchets ne disaient pas la même chose sur Beyrouth, mais après août 2020, on y voit un sens, un récit qui n’y était pas ».

Cette image où tout représentable semble manquer, montre surtout la mutation de l’objet déchet, a priori destiné à la poubelle. Mais le bricolage de l’artiste se distingue du travail du balayeur. Il laisse des traces de déchet où se crayonne un lieu tout à fait singulier ; un lieu de passage entre le perçu et le perdu, mais à condition qu’il soit capable de pressentir, comme le dit Heidegger. Bernard Moninot a alors pressenti la puissance esthétique que pourrait dissimuler un objet rebut – représentant par hasard une ville en ruine – et qui ne porte en apparence aucune attention élective. Beyrouth est ainsi perdue dans la réalité, mais réparée dans l’art.

Bernard Moninot, « Déchets d’atelier », Photos maculées de peinture en 2006 sur des photos de Beyrouth dans les pages du journal _Libération_ du 30 août 2006.

Bernard Moninot, « Déchets d’atelier », Photos maculées de peinture en 2006 sur des photos de Beyrouth dans les pages du journal _Libération_ du 30 août 2006.

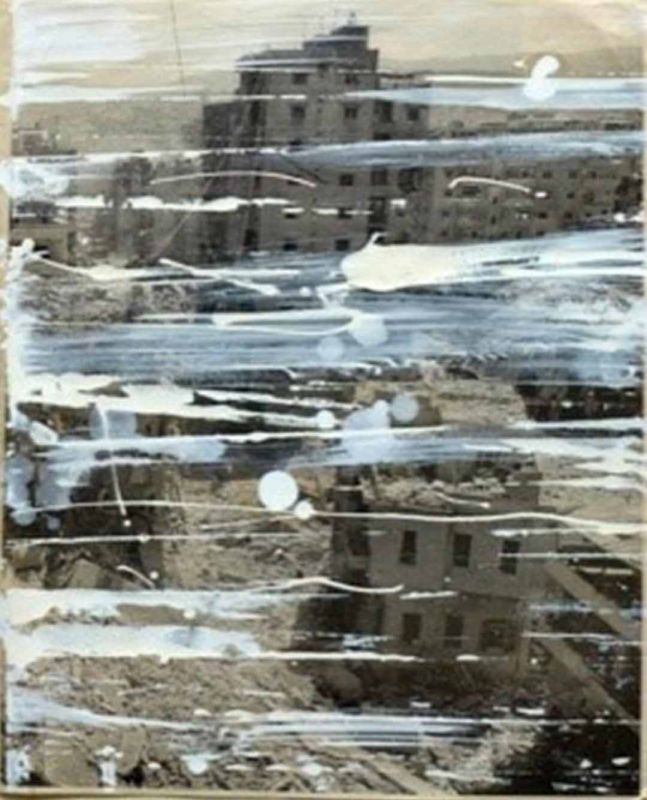

Dans ce qu’il appelle les « déchets d’atelier », une œuvre émerge involontairement : l’irruption de Beyrouth dissout dans une substance fantomale comme un écho de l’objet perdu. Les traces de peinture blanche sont des traînées de lumière qui introduisent leur pouvoir dans l’atmosphère chaotique du monde. Elles se font actes, pliant l’œuvre à leur ordre. De là le plaisir de regarder, d’entendre le halo d’un univers qui ne s’est jamais produit et qui surgit sous sa forme esthétique au lieu de subir les effets douloureux du vrai événement. Ce sont des images totalement imprévisibles, une curieuse rencontre fortuite et inopinée d’immeubles détruits et de petites touches accidentées, pulvérisant le tableau. Ce n’est plus une ville de décombres, mais une allure spectrale, un éclat, une lueur. Les coups de pinceau sont venus d’eux-mêmes se poser sur le journal embrassant Beyrouth en ruine, comme si dans le « ruinant » se préparait un art en devenir, un flash éblouissant d’une explosion, où l’enseveli reprend pied pour former une œuvre d’art.

Ce que l’on voit est l’accident lui-même, la saisie fugitive et nerveuse des touches de pinceau devenus fous et qui s’évadent dans l’art. Ce n’est alors pas l’essence d’une ville qui apparaît, mais plutôt le surgissement imprévu qui fait essence et loi : Beyrouth se lève, se manifestant sans effort ni conscience, animée d’une vie propre et d’une tonalité unique, où l’indomptable vaut comme capture. Ce qui apparaît n’est plus Beyrouth de 2006 ni son écho prémonitoire de 2020, mais quelque chose d’irréductible aux deux : sa figure déformée, sa résonnance. Dans cet écart surgit le caractère énigmatique d’une ville en ruine, de ses immeubles brouillés par la lumière. Dissimulée, mais perceptible derrière des griffures, Beyrouth échappe au temps qui l’a détruit, pour réapparaître comme l’Autre de l’art, son rebut ou son envers, le négatif, une trace souveraine. Le temps retrouvé devient le temps où le passé d’un geste et le présent de sa découverte s’assemblent sur la surface d’une image, s’élevant à la dignité d’une œuvre d’art. Beyrouth sublimée devient alors l’alliance de l’ombre du passé et de l’éclair du présent qui se donne en débris disséminés, mais aussi, comme le dit Bernard Moninot lui-même : « la confrontation entre deux registres temporels qui s’additionnent : le photographique et le pictural, l’instantanéité de la prise de vue et la trace picturale qui, elle, implique une durée minime, mais bien réelle dans les traces qui s’étirent ». La décision de conserver ces déchets d’atelier, dit-il, « n’est pas l’anticipation de la catastrophe de Beyrouth au mois d’août 2020, mais la lecture où l’on voit quelque chose qui n’est pas advenu – référence à l’usage et au rôle visionnaire que joue le hasard des taches dans les dessins de Victor Hugo. La tache peut faire sens a posteriori et révéler une tout autre signification, plusieurs années plus tard. Ce que montrait la chose dans l’évidence de sa matérialité même, n’était pas encore advenu. En 2006, ces déchets ne disaient pas la même chose sur Beyrouth, mais après août 2020, on y voit un sens, un récit qui n’y était pas ».

Cette image où tout représentable semble manquer, montre surtout la mutation de l’objet déchet, a priori destiné à la poubelle. Mais le bricolage de l’artiste se distingue du travail du balayeur. Il laisse des traces de déchet où se crayonne un lieu tout à fait singulier ; un lieu de passage entre le perçu et le perdu, mais à condition qu’il soit capable de pressentir, comme le dit Heidegger. Bernard Moninot a alors pressenti la puissance esthétique que pourrait dissimuler un objet rebut – représentant par hasard une ville en ruine – et qui ne porte en apparence aucune attention élective. Beyrouth est ainsi perdue dans la réalité, mais réparée dans l’art.

Bernard Moninot, « Déchets d’atelier », Photos maculées de peinture en 2006 sur des photos de Beyrouth dans les pages du journal _Libération_ du 30 août 2006.

Bernard Moninot, « Déchets d’atelier », Photos maculées de peinture en 2006 sur des photos de Beyrouth dans les pages du journal _Libération_ du 30 août 2006.Lire aussi

Commentaires