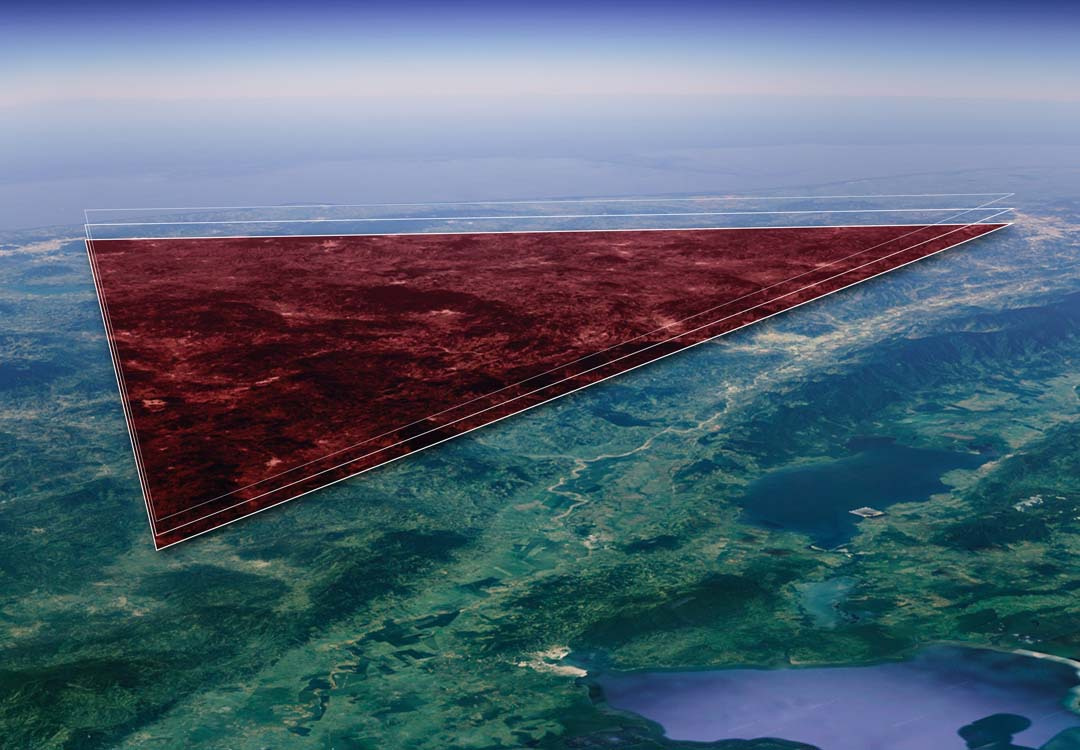

Ce deuxième article est une chronique sur les causes racines de l’immigration contrainte de centaines de milliers de centraméricains. Pour cela, nous nous sommes rendus au Honduras, principal pays émetteur de migrants depuis le Triangle Nord de l’Amérique Centrale en raison de la violence généralisée. Dès le départ, les États-Unis tentent une politique de dissuasion de la migration grâce à un arsenal de publicités et d’annonces rappelant les dangers de la route migratoire. Celles et ceux qui se décident tout de même à partir en caravane affrontent le deuxième versant du contrôle opéré par les États-Unis au niveau régional: le blocage de la frontière sud du Mexique.

La chaleur du mois de septembre accable les habitants de San Pedro Sula, capitale industrielle du Honduras et deuxième plus grande ville du pays centreaméricain. S’épongeant le visage dans son taxi privé, Henry (1) dresse une géographie urbaine de sa ville aux frontières bien différentes de celle de l’État. «Le quartier de La Lima, c’est chaud là-bas. C’est comme le quartier Chamelecón… c’est fou, sanglant.» Il fait une pause en indiquant un quartier au loin, près de l’aéroport. «Mais il n’y a rien de comparable au quartier de La Rivera Hernández. Là-bas, il n'y a pas seulement deux bandes criminelles. Il y a la bande des Gordos, après y’a ceux des Tercereños, puis le gang des Calachanos… et puis il y a le Barrio 18 et la Mara Salvatrucha.»

De cette longue énumération de gangs, les deux derniers sont les plus importants et les plus violents qui opèrent dans les pays du Triangle Nord de l’Amérique Centrale, composé du Honduras, du Salvador et du Guatemala. À travers la vitre du taxi de Henri sont visibles les traces de la désolation laissée par les deux derniers ouragans d’importance qui ont frappé le pays, Iota et Eta, en novembre 2020.

Les maras sont des bandes criminelles nées dans les années 1980 dans les ghettos de Los Angeles, où s’étaient réfugiés de jeunes migrants du Salvador qui avaient fui la guerre civile (1979-1992). Une fois les conflits centraméricains conclus par des accords de paix dans les années 1990, les États-Unis déportent des milliers de ces criminels vers leur pays sorti exsangue de la guerre. Sur le terreau de la misère, les maras se sont développées dans le reste de la région en proie à la corruption et au trafic de drogue en transit vers les États-Unis. Recrutant parmi les jeunes des quartiers les plus marginalisés, ces bandes extorquent et assassinent dans une logique de contrôle territorial.

En 2015, la brutalité des maras a atteint un paroxysme tel que le taux d’homicide à San Pedro Sula était de 111 pour 100,000 habitants. La violence a explosé alors que depuis 2003 diverses opérations gouvernementales connues sous le nom de mano dura (main de fer en espagnol) ont militarisé l’espace public répondant au sang par le sang. Se tourner vers les autorités n’est guère une option pour les habitants du Honduras. La plus haute instance de l’État est également en collusion avec le crime organisé et le narcotrafic. Le frère du président hondurien Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, a même été condamné à la perpétuité aux États-Unis en mars 2021 pour trafic de drogue.

Henri* s’arrête un moment à la Grande Centrale Métropolitaine, la principale gare routière de San Pedro Sula. Le lieu est devenu emblématique pour être le point de départ des principales caravanes de migrants en route vers les États-Unis, en particulier celles de 2018 et 2019 qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Au-dessus des centaines de passagers qui transitent dans le hall principal, une gigantesque annonce de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) interroge. On y voit un homme souriant avec un enfant dans les bras. Sa tête est encadrée par un faux billet d’avion. Une légende titre: «Ceci pourrait être le billet de retour dans ta famille». Avant même d’abandonner son foyer en raison de la violence généralisée, le migrant hondurien est invité à remettre en cause sa décision et à revenir au pays.

Cette annonce n’est qu’un indice parmi d'autres d’une stratégie étasunienne de soft power visant à décourager la migration depuis les pays d’origine. Pour un coût de 600,000 dollars par mois, le gouvernement de Joe Biden finance la diffusion de plus de 30,000 messages en Amérique Centrale, principalement radiophoniques. L’un d’entre eux décrit deux amis guatémaltèques. Le premier confesse son intention de se lancer dans l’odyssée vers le rêve américain. Le second l’en dissuade: «Bien que tu partes avec la caravane, on peut t’attaquer, t’enlever, ou tu peux même perdre la vie (...) Ne mets pas en péril la vie de tes enfants pour de fausses espérances.» Pourtant, ni les annonces publicitaires ni la pandémie de Covid-19 n'ont arrêté le flux migratoire chaque année plus important.

Au Mexique, étape obligatoire de l'exode centreaméricain, les demandes d’asile ont explosé pour atteindre 90,000 personnes pour la période janvier-septembre 2021. Ce chiffre est de deux tiers plus important qu’en 2018. Une caravane de 9,000 personnes, la première suivant l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, avait tenté de partir de San Pedro Sula en janvier 2021. Elle avait été bloquée puis dispersée par la police guatémaltèque et la force anti-émeute hondurienne. La frontière verticale commence dès le point de départ de l’immigration contrainte des centreaméricains.

Le spectacle du fleuve Suchíate, qui sépare le Guatemala de l'État mexicain du Chiapas. ressemble à une frontière poreuse. Sous une tente, deux membres de la Garde Nationale mexicaine veillent. Ils appartiennent à une institution civile, mais armée, créée en 2019 par l’actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Chargés de garantir la sécurité du territoire, ses membres se sont surtout attelés à endiguer les flux migratoires provenant d’Amérique Centrale. La militarisation de la frontière sud du Mexique est palpable depuis 2019. Plus de 22,300 éléments issus des forces de police, de la Garde Nationale et du Secrétariat à la Défense mexicain sont actuellement déployés dans l’ensemble des 124 municipalités du Chiapas.

Pourtant, les deux gardes nationaux sous leur tente ne se pressent guère. À quelques pas, ce sont des dizaines de radeaux, les balsas, qui débarquent des migrants sans papiers sur la rive mexicaine du Suchiate. Ils reprennent ensuite leur traversée avec des marchandises. Les migrants passent alors tranquillement devant l’institution qui est légalement en mesure de les arrêter. «C’est plutôt calme ces jours-ci», explique l’un des gardes. «Il n’y a pas de nouvelles caravanes. Celles qui partent le font depuis Tapachula. Ce sont les Haïtiens qui ont passé plusieurs mois enfermés et ils perdent patience», confesse-t-il.

Pourtant, les migrants ne sont pas seulement «enfermés» au sens propre dans les centres de détention de l’Immigration. Ils sont plus de 50,000 haïtiens en ce début de mois de septembre à déambuler dans le centre-ville de Tapachula. C’est qu’en réalité, les postes de contrôle de l’Institut National de l’Immigration mexicain [I.N.M dans ses initiales en espagnol] s’étendent à des dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres. Ils ont bouclé l’État du Chiapas et les migrants irréguliers n’ont pas la possibilité de circuler. Tapachula s’est convertie en une prison à ciel ouvert.

La prochain article emmènera le lecteur à l’emblématique frontière entre le Mexique et les États-Unis, symbolisée par le mur qui couvre près de 3,200 kilomètres. L’héritage des politiques migratoires restrictives du président étasunien sortant Donald Trump, dans un contexte de pandémie global, continue de bloquer les dizaines de milliers de migrants latinoaméricains qui parviennent à par le territoire mexicain.

(1) Le nom a été modifié, la personne préférant garder l’anonymat.

La chaleur du mois de septembre accable les habitants de San Pedro Sula, capitale industrielle du Honduras et deuxième plus grande ville du pays centreaméricain. S’épongeant le visage dans son taxi privé, Henry (1) dresse une géographie urbaine de sa ville aux frontières bien différentes de celle de l’État. «Le quartier de La Lima, c’est chaud là-bas. C’est comme le quartier Chamelecón… c’est fou, sanglant.» Il fait une pause en indiquant un quartier au loin, près de l’aéroport. «Mais il n’y a rien de comparable au quartier de La Rivera Hernández. Là-bas, il n'y a pas seulement deux bandes criminelles. Il y a la bande des Gordos, après y’a ceux des Tercereños, puis le gang des Calachanos… et puis il y a le Barrio 18 et la Mara Salvatrucha.»

De cette longue énumération de gangs, les deux derniers sont les plus importants et les plus violents qui opèrent dans les pays du Triangle Nord de l’Amérique Centrale, composé du Honduras, du Salvador et du Guatemala. À travers la vitre du taxi de Henri sont visibles les traces de la désolation laissée par les deux derniers ouragans d’importance qui ont frappé le pays, Iota et Eta, en novembre 2020.

Les maras sont des bandes criminelles nées dans les années 1980 dans les ghettos de Los Angeles, où s’étaient réfugiés de jeunes migrants du Salvador qui avaient fui la guerre civile (1979-1992). Une fois les conflits centraméricains conclus par des accords de paix dans les années 1990, les États-Unis déportent des milliers de ces criminels vers leur pays sorti exsangue de la guerre. Sur le terreau de la misère, les maras se sont développées dans le reste de la région en proie à la corruption et au trafic de drogue en transit vers les États-Unis. Recrutant parmi les jeunes des quartiers les plus marginalisés, ces bandes extorquent et assassinent dans une logique de contrôle territorial.

En 2015, la brutalité des maras a atteint un paroxysme tel que le taux d’homicide à San Pedro Sula était de 111 pour 100,000 habitants. La violence a explosé alors que depuis 2003 diverses opérations gouvernementales connues sous le nom de mano dura (main de fer en espagnol) ont militarisé l’espace public répondant au sang par le sang. Se tourner vers les autorités n’est guère une option pour les habitants du Honduras. La plus haute instance de l’État est également en collusion avec le crime organisé et le narcotrafic. Le frère du président hondurien Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, a même été condamné à la perpétuité aux États-Unis en mars 2021 pour trafic de drogue.

Des publicités pour décourager les migrants

Henri* s’arrête un moment à la Grande Centrale Métropolitaine, la principale gare routière de San Pedro Sula. Le lieu est devenu emblématique pour être le point de départ des principales caravanes de migrants en route vers les États-Unis, en particulier celles de 2018 et 2019 qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Au-dessus des centaines de passagers qui transitent dans le hall principal, une gigantesque annonce de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) interroge. On y voit un homme souriant avec un enfant dans les bras. Sa tête est encadrée par un faux billet d’avion. Une légende titre: «Ceci pourrait être le billet de retour dans ta famille». Avant même d’abandonner son foyer en raison de la violence généralisée, le migrant hondurien est invité à remettre en cause sa décision et à revenir au pays.

Cette annonce n’est qu’un indice parmi d'autres d’une stratégie étasunienne de soft power visant à décourager la migration depuis les pays d’origine. Pour un coût de 600,000 dollars par mois, le gouvernement de Joe Biden finance la diffusion de plus de 30,000 messages en Amérique Centrale, principalement radiophoniques. L’un d’entre eux décrit deux amis guatémaltèques. Le premier confesse son intention de se lancer dans l’odyssée vers le rêve américain. Le second l’en dissuade: «Bien que tu partes avec la caravane, on peut t’attaquer, t’enlever, ou tu peux même perdre la vie (...) Ne mets pas en péril la vie de tes enfants pour de fausses espérances.» Pourtant, ni les annonces publicitaires ni la pandémie de Covid-19 n'ont arrêté le flux migratoire chaque année plus important.

Au Mexique, étape obligatoire de l'exode centreaméricain, les demandes d’asile ont explosé pour atteindre 90,000 personnes pour la période janvier-septembre 2021. Ce chiffre est de deux tiers plus important qu’en 2018. Une caravane de 9,000 personnes, la première suivant l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, avait tenté de partir de San Pedro Sula en janvier 2021. Elle avait été bloquée puis dispersée par la police guatémaltèque et la force anti-émeute hondurienne. La frontière verticale commence dès le point de départ de l’immigration contrainte des centreaméricains.

La militarisation de la frontière sud du Mexique.

Le spectacle du fleuve Suchíate, qui sépare le Guatemala de l'État mexicain du Chiapas. ressemble à une frontière poreuse. Sous une tente, deux membres de la Garde Nationale mexicaine veillent. Ils appartiennent à une institution civile, mais armée, créée en 2019 par l’actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Chargés de garantir la sécurité du territoire, ses membres se sont surtout attelés à endiguer les flux migratoires provenant d’Amérique Centrale. La militarisation de la frontière sud du Mexique est palpable depuis 2019. Plus de 22,300 éléments issus des forces de police, de la Garde Nationale et du Secrétariat à la Défense mexicain sont actuellement déployés dans l’ensemble des 124 municipalités du Chiapas.

Pourtant, les deux gardes nationaux sous leur tente ne se pressent guère. À quelques pas, ce sont des dizaines de radeaux, les balsas, qui débarquent des migrants sans papiers sur la rive mexicaine du Suchiate. Ils reprennent ensuite leur traversée avec des marchandises. Les migrants passent alors tranquillement devant l’institution qui est légalement en mesure de les arrêter. «C’est plutôt calme ces jours-ci», explique l’un des gardes. «Il n’y a pas de nouvelles caravanes. Celles qui partent le font depuis Tapachula. Ce sont les Haïtiens qui ont passé plusieurs mois enfermés et ils perdent patience», confesse-t-il.

Pourtant, les migrants ne sont pas seulement «enfermés» au sens propre dans les centres de détention de l’Immigration. Ils sont plus de 50,000 haïtiens en ce début de mois de septembre à déambuler dans le centre-ville de Tapachula. C’est qu’en réalité, les postes de contrôle de l’Institut National de l’Immigration mexicain [I.N.M dans ses initiales en espagnol] s’étendent à des dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres. Ils ont bouclé l’État du Chiapas et les migrants irréguliers n’ont pas la possibilité de circuler. Tapachula s’est convertie en une prison à ciel ouvert.

La prochain article emmènera le lecteur à l’emblématique frontière entre le Mexique et les États-Unis, symbolisée par le mur qui couvre près de 3,200 kilomètres. L’héritage des politiques migratoires restrictives du président étasunien sortant Donald Trump, dans un contexte de pandémie global, continue de bloquer les dizaines de milliers de migrants latinoaméricains qui parviennent à par le territoire mexicain.

(1) Le nom a été modifié, la personne préférant garder l’anonymat.

Lire aussi

Commentaires