Volée deux fois dans des circonstances dignes d’un polar, la toile la plus angoissée du XXe siècle a connu une vie aussi tourmentée que son auteur.

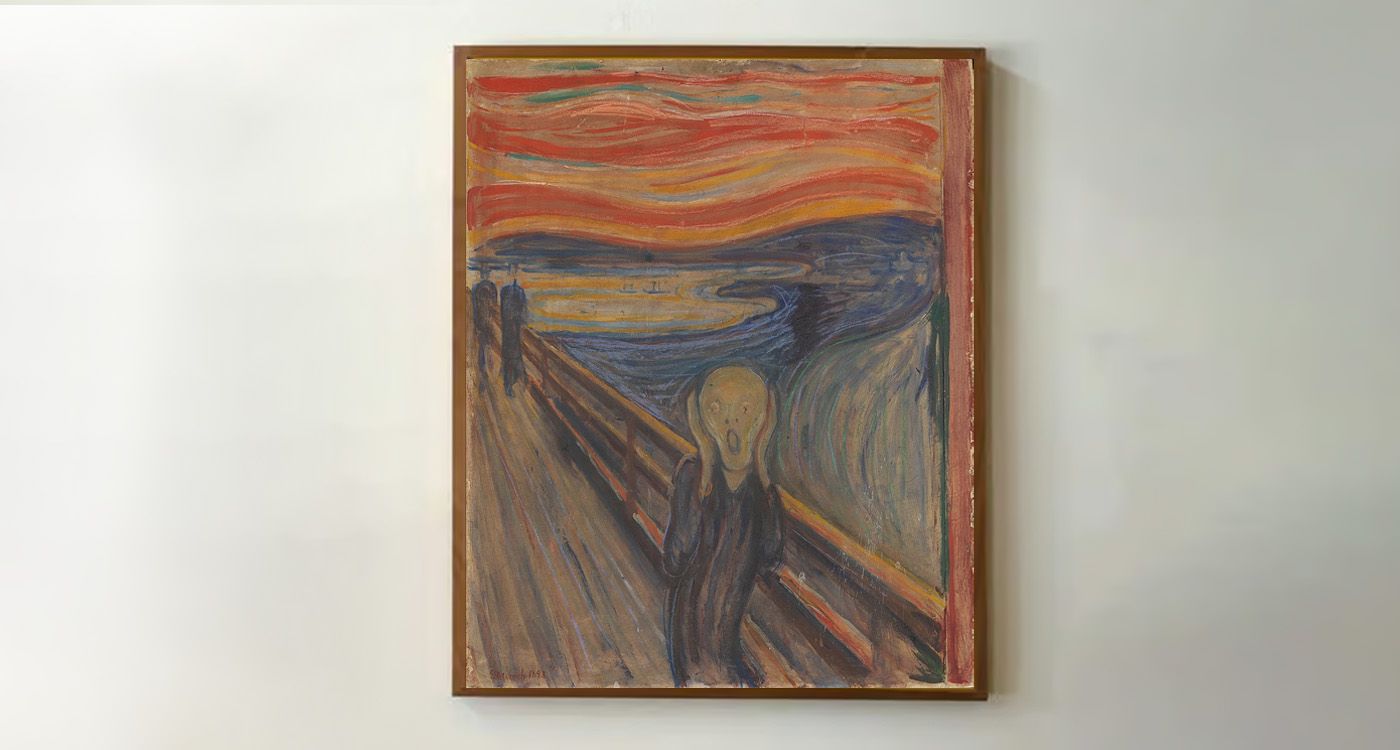

C’est sans doute l’un des tableaux les plus reconnaissables au monde. Un visage pâle figé dans un cri muet, deux mains plaquées contre les joues, un ciel rouge en feu au-dessus d’un fjord de Norvège. Depuis sa création en 1893, Le Cri d’Edvard Munch a été l’objet de toutes les interprétations, de toutes les reprises, de toutes les fixations. Symbole de l’angoisse moderne, totem de l’expressionnisme, image virale avant l’heure, le tableau est aussi devenu un fétiche convoité, au point d’être, fait rare pour une œuvre aussi célèbre, volé deux fois dans des circonstances qui semblent sorties d’un roman noir. Entre braquages audacieux, amateurisme tragique et filatures dignes d’un film de Hitchcok, le destin du Cri ressemble à une boucle de paranoïa digne du tableau lui-même.

Le premier vol a lieu le 12 février 1994, en plein cœur d’Oslo, au musée national de Norvège. Ce jour-là, la ville s’apprête à ouvrir les Jeux olympiques d’hiver à Lillehammer. L’attention médiatique est ailleurs. Les voleurs, eux, profitent de la diversion. À l’aube, deux hommes masqués brisent une fenêtre, neutralisent le système d’alarme précaire et s’emparent du tableau en moins d’une minute. Ils laissent sur place une note moqueuse: «Merci pour la mauvaise sécurité.» Le chef-d’œuvre s’est volatilisé. Le musée est sous le choc. Le monde de l’art aussi.

La police norvégienne déclenche une enquête massive, sans résultat immédiat. Ce n’est qu’après des mois de travail discret, et avec l’aide d’agents britanniques infiltrés, que le tableau est retrouvé en mai 1994, dans une cabane en bord de mer, intact mais légèrement endommagé. Il avait été utilisé comme monnaie d’échange dans des cercles criminels liés au trafic de drogue. Le cerveau du vol, Pål Enger, ancien footballeur devenu voleur d’art, est arrêté. Il confiera plus tard avoir ciblé Le Cri non par amour de l’art, mais pour la gloire. L’affaire fait la une des journaux. Et pourtant, l’histoire ne s’arrête pas là.

Dix ans plus tard, le 22 août 2004, Le Cri est de nouveau volé. Cette fois, il s’agit d’une autre version du tableau – Munch en avait peint plusieurs – exposée au musée Munch à Oslo. Il est 11h15, en plein jour. Deux hommes encagoulés font irruption dans la salle, menacent les visiteurs et les gardiens avec des armes à feu. Ils décrochent Le Cri ainsi qu’un autre chef-d’œuvre de Munch, La Madone, avant de prendre la fuite en voiture, laissant derrière eux chaos et panique.

Le vol est violent, spectaculaire, presque théâtral. Les images de surveillance montrent des visiteurs tétanisés, des cris, des enfants en larmes. Les médias internationaux s’emparent de l’affaire. On parle du vol du siècle. Le musée, pourtant équipé de systèmes de sécurité modernes, est critiqué pour sa réactivité lente et l’absence de protection directe des toiles.

L’enquête dure deux ans. Elle mêle écoute téléphonique, filatures et même infiltration des réseaux criminels norvégiens. En 2006, la police parvient à localiser les œuvres volées, retrouvées dans un état alarmant. Le Cri a été froissé, griffé, une déchirure traverse la toile. La Madone aussi a souffert. Mais les deux tableaux peuvent être restaurés. Plusieurs individus sont condamnés, dont Bjorn Hoen, un caïd d’Oslo, soupçonné d’avoir organisé le coup pour faire pression dans une autre affaire judiciaire. Les mobiles exacts restent flous, entre rançon, ego et confusion criminelle.

Ce double parcours criminel donne au Cri un statut singulier dans l’histoire de l’art. Peu de tableaux ont été ainsi pris en otage à deux reprises, dans des contextes aussi différents. Mais ce n’est peut-être pas un hasard. Le Cri est une image absolue de l’angoisse existentielle. Il est reconnaissable instantanément. Munch lui-même écrivait dans son journal: «Je sentis un grand cri infini traverser la nature.» L’homme au visage spectral n’est pas en train de crier, il entend le cri. Et nous aussi.

Cet impact immédiat en fait une cible idéale. Facilement identifiable, difficile à revendre, mais chargée d’un pouvoir symbolique immense. Les voleurs le savent. L’image même de la peur, du doute, de la fragilité humaine. Comme si, en l’arrachant aux murs du musée, ils voulaient suspendre un instant ce cri silencieux, le garder pour eux. Ou s’en débarrasser, incapables d’en soutenir le reflet.

La vie mouvementée du tableau renvoie aussi à celle de son auteur. Edvard Munch, profondément marqué par la mort de sa mère et de sa sœur dans son enfance, avait toute sa vie lutté contre l’anxiété, la solitude et la dépression. Il était fasciné par la maladie mentale, qu’il considérait comme une composante de l’expérience artistique. Son œuvre entière est traversée par le spectre de la perte, de l’amour impossible, de la mélancolie. Le Cri traduit ce mal-être intérieur, devenu le cri silencieux de millions d’hommes et de femmes.

Aujourd’hui, Le Cri est protégé derrière une vitre blindée, dans une salle climatisée du musée Munch à Oslo. Les visiteurs affluent pour voir ce tableau si célèbre qu’il en est devenu une icône pop, détournée, parodiée, imprimée sur des mugs. Mais malgré la surmédiatisation, quelque chose résiste. Le regard du personnage, sa bouche déformée, le ciel en feu derrière lui, tout continue à nous interroger, à nous troubler.

Et peut-être est-ce cela que les voleurs ont perçu, sans pouvoir le formuler. Qu’en s’emparant du Cri, ils s’attaquaient à une émotion brute, impossible à faire taire. Une image qui, même volée, continue à crier. Une œuvre qui traverse les années, comme un murmure de notre propre désarroi.

Commentaires