Bien plus qu’un rendez-vous glamour sous les flashs de la Croisette, le Festival de Cannes est né d’un refus ferme et visionnaire, celui de la manipulation politique dans le monde de l’art. Derrière les tapis rouges et les palmarès d’aujourd’hui, se cache une histoire méconnue où le cinéma s’est élevé contre les dictatures, devenant un outil de liberté à l’aube d’une guerre mondiale.

Nous sommes à la fin des années 1930. La Mostra de Venise, fondée en 1932, est le premier festival de cinéma au monde. Mais en 1938, alors que les tensions internationales s’intensifient, elle devient une vitrine idéologique du fascisme. Sous la pression conjointe d’Hitler et de Mussolini, le jury se voit contraint de décerner la plus haute récompense, la Coupe Mussolini, à deux œuvres de propagande: Les Dieux du stade, documentaire nazi de Leni Riefenstahl, et Luciano Serra, pilote, film italien supervisé par le fils du dictateur. Ce scandale choque profondément les délégués de plusieurs pays, dont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui décident de se retirer de la Mostra, écœurés par cette instrumentalisation de l’art.

C’est au retour de cette Mostra que le diplomate et historien Philippe Erlanger, alors directeur de l’Association française d’action artistique, imagine un festival concurrent, libre de toute influence politique. Son idée est simple et forte, offrir au cinéma un espace neutre, indépendant, où les œuvres seraient jugées pour leur valeur artistique, non pour leur utilité idéologique. Erlanger présente son projet à Jean Zay, jeune ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, républicain engagé et visionnaire. Avec le soutien d’Albert Sarraut, alors ministre de l’Intérieur, le projet prend forme, malgré les tensions diplomatiques avec l’Italie fasciste qui rendent l’initiative politiquement risquée.

Une première édition avortée par la guerre

En mai 1939, Cannes est officiellement choisie pour accueillir le nouveau festival. D’autres villes comme Biarritz étaient en lice, mais la ville azuréenne, avec son climat ensoleillé, ses hôtels et sa situation géographique, remporte la faveur du comité. Le projet avance vite, l’événement est prévu pour septembre, et Louis Lumière en sera le président d’honneur. Neuf pays répondent à l’appel, et des films comme Le Magicien d’Oz ou Pacific Express figurent dans la sélection. Le monde du cinéma s’apprête à vivre un moment fondateur.

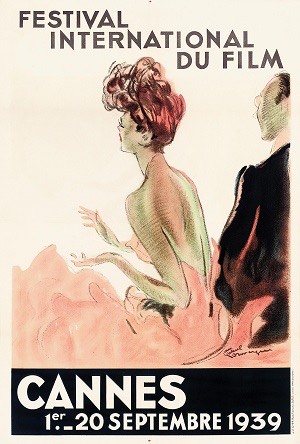

Faux départ pour le Festival de Cannes en 1939. © DR

Mais l’Histoire en décide autrement. Le 1er septembre 1939, jour de l’ouverture prévue du festival, l’Allemagne envahit la Pologne. Deux jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. Le festival est annulé avant même d’avoir commencé. Seul un film, Quasimodo de William Dieterle, est projeté, dans une ambiance déjà assombrie par les rumeurs de guerre. Les invités quittent Cannes précipitamment, et l’espoir d’un grand rendez-vous libre du cinéma s’éteint temporairement.

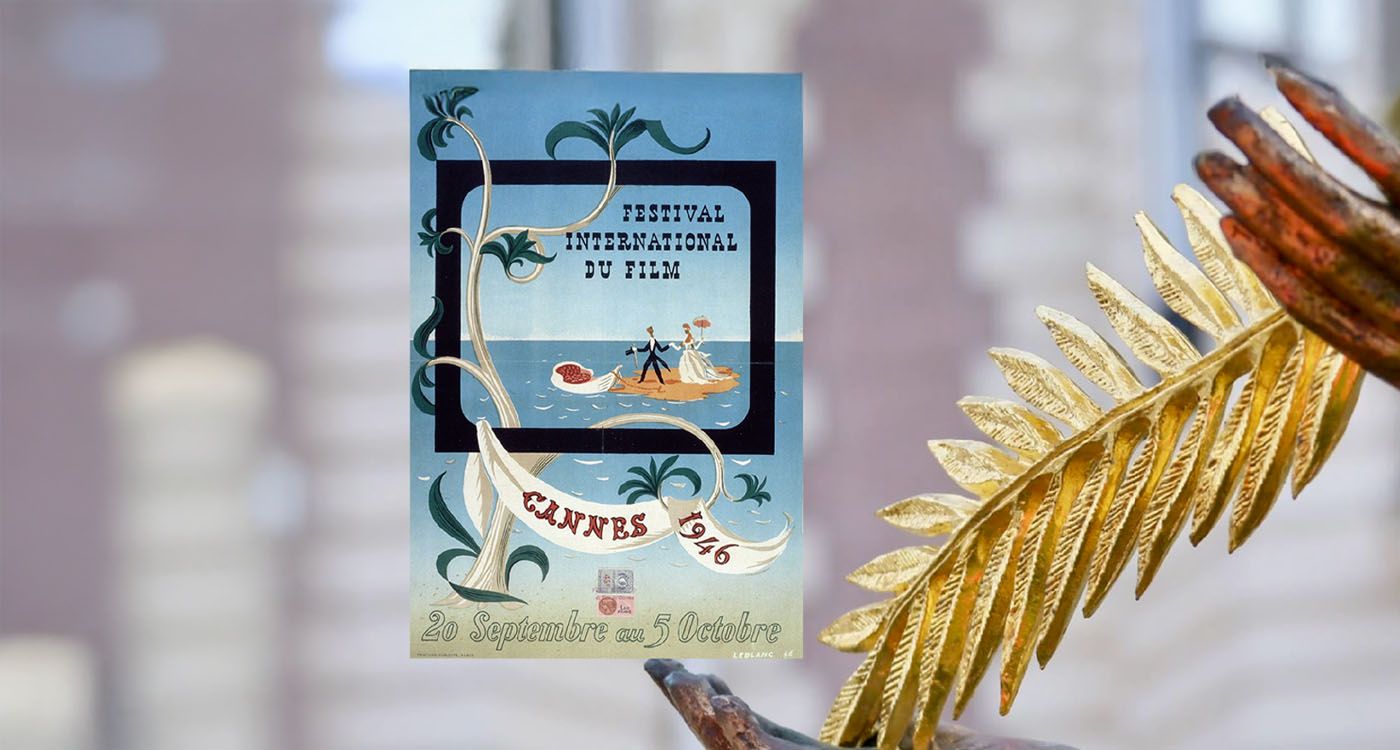

Il faudra attendre 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour que le rêve prenne enfin vie. Le 20 septembre, sous un soleil éclatant, la première édition officielle du Festival de Cannes s’ouvre dans un climat d’allégresse et de reconstruction. Vingt-et-un pays sont représentés, parmi lesquels les États-Unis, l’URSS, la France et le Royaume-Uni. Jean Renoir, David Lean, Walt Disney figurent parmi les invités. À en croire les récits, Philippe Erlanger aurait résumé l’événement comme «la première fête que s’offrait le monde, dans une sorte d’ivresse, sous un soleil qui ne cessa de briller jusqu’à la mi-octobre».

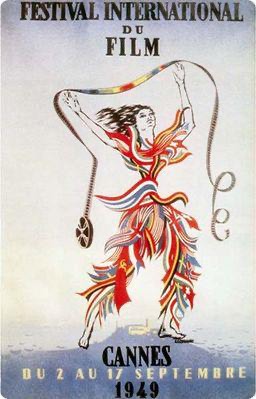

Affiche du Festival de Cannes en 1949. © DR

Le Festival de Cannes n’est donc pas né d’une simple ambition culturelle ou touristique, mais d’un acte de résistance. Résistance à la censure, à l’embrigadement, à l’art soumis aux régimes. Il est l’héritier direct de cette volonté de préserver la liberté d’expression, même dans les heures sombres. Cette origine militante, souvent oubliée, donne au festival une profondeur historique qui dépasse les paillettes. À chaque montée des marches, c’est aussi un hommage discret à ceux qui ont voulu, envers et contre tout, que le cinéma reste libre.

Commentaires