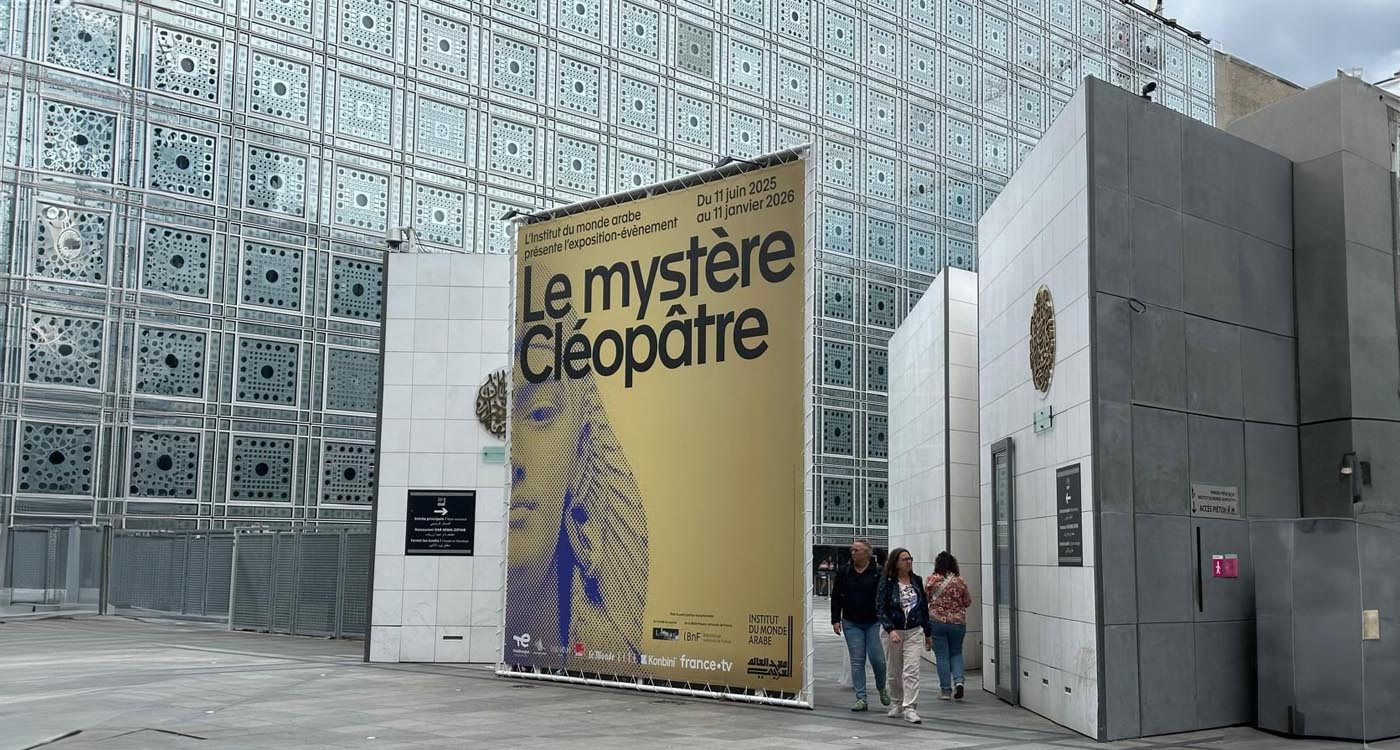

À Paris, à l’Institut du monde arabe, une exposition divulgue Le Mystère de Cléopâtre. Cette balade à travers l’Histoire, l’art et la fiction de la dernière reine d’Égypte, invite les visiteurs dans l’univers de Cléopâtre.

De toutes les figures féminines de l’Histoire, Cléopâtre s’est distinguée par son mystère, son univers mystérieux et son passé imagé. Elle s’est incrustée dans les méandres de l’Histoire, comme une femme fatale et libre, reine et séductrice, politique et énigmatique. À Paris, l’Institut du monde arabe présente Le Mystère de Cléopâtre, une exposition de calibre, à la hauteur de ce mythe qui défie les faits historiques et se fait légende.

Il nous reste une faible traçabilité de Cléopâtre VII Philopator: des pièces de monnaie frappées à son visage, des papyrus signés de sa propre main. Cependant, ces traces rarissimes esquissent à elles seules le portrait d’une souveraine érudite, stratégiste, reine d’un royaume florissant au sein d’un monde en perpétuel changement. En ce temps-là, l’Alexandrie, capitale d’une Égypte sous protectorat romain, est reconnue pour ses connaissances, ses trocs et sa dimension cosmopolite.

Le règne de Cléopâtre est reconnu pour sa clairvoyance, ses réformes économiques, son acharnement à défendre l’indépendance, instaurant un équilibre délicat sur une période de vingt ans, afin de maintenir ses pactes amoureux d’une part et ses tactiques politiques d’autre part.

La défaite d’Actium en 31 av. J.-C. marque la défaite de Marc Antoine, allié et amant de Cléopâtre, contre Octave. Leur pacte politique et sentimental avait pour objectif de contrecarrer Octave et de raffermir leur pouvoir, mais elle a attiré la méfiance à Rome. À la suite de leur défaite, Marc Antoine et Cléopâtre se suicident, concédant à Octave le rôle de seul souverain de Rome et de fondateur de l’Empire. Le suicide de Cléopâtre trace l’achèvement d’une ère. Cependant, grâce à cet acte passionné et patriotique, elle devient légende.

Les auteurs romains, empreints de misogynie et de soif de pouvoir, ne se contentent pas de leur victoire. Ils érigent le portrait biaisé d’une Cléopâtre venimeuse, haineuse, étrangère, agressive et amante déréglée des hommes de pouvoir. Elle se transforme alors en cette «Égyptienne» symbolisant le danger même de la luxure et de l’exotisme.

Elle est reléguée au rang d’indiscrétion dans des contes traitant de César ou de Marc Antoine. Cette représentation se prolonge et alimente, à travers les siècles, la perception d’une reine plus fatale que politique, érotisée dans l’art occidental sous les aspects d’une Ève orientale.

Cléopâtre devient l’inspiration des artistes; peintres, écrivains, sculpteurs, musiciens, metteurs en scène et réalisateurs s’emparent de sa face: son suicide revient sans cesse dans les créations. On lui associe l’image de la sensualité et de la mort, du pouvoir et de la perte. Elle est incarnée par Sarah Bernhardt au théâtre, et par Theda Bara, Sophia Loren et Elizabeth Taylor au cinéma, à des époques différentes, chacune reflétant un style cinématographique distinct. Cléopâtre s’immisce ainsi dans les maisons, à travers le petit écran, telle une muse. Elle influence la mode, le luxe et la société, devenant également, dès la fin du XIXe siècle, symbole de féminisme, d’émancipation, d’identité et de résistance face au colonialisme. Une reine, au vrai sens du terme, qui s’affiche comme emblème de toutes les luttes et de tous les fantasmes.

L’exposition se poursuit jusqu’au 11 janvier 2026.

Commentaires