L’avènement du Printemps arabe dans de nombreux pays du Moyen-Orient a été une aubaine pour le mouvement des Frères musulmans, qui a essayé de prendre une place de choix au sein des nouveaux gouvernements, comme en Égypte et en Tunisie.

Derrière cet essor de la confrérie, le Qatar et la Turquie ont été accusés par leurs détracteurs d’avoir fortement soutenu et promu le mouvement, tant en termes d’accueil que de financement et de visibilité.

La confrérie et le pari qatari

D’abord chassés d’Égypte sous Nasser, puis d’Arabie saoudite après l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, certains membres des Frères musulmans vont trouver refuge au Qatar, où l’émir Hamad ben Khalifa al-Thani, qui vient de prendre le pouvoir, voit la confrérie comme un moyen d’étendre son influence régionale et internationale. Son objectif est alors de soutenir des opposants aux régimes autoritaires dans la région, qui, une fois au pouvoir, permettraient au Qatar d’accroître son rayonnement.

En 1961, le prédicateur égyptien Youssef al-Qaradawi est envoyé par l’université Al-Azhar au Qatar pour devenir doyen de l’Institut secondaire des études religieuses. Membre des Frères musulmans depuis sa jeunesse, ce qui lui vaudra plusieurs années d’emprisonnement, il est considéré comme le guide spirituel de la confrérie. En 1973, il est chargé de la création du département des études islamiques à l’université du Qatar. Puis, en 1977, il fonde la première université de la charia et des études islamiques du Qatar. Auteur de plus de 120 ouvrages, il anime, de 1996 à 2013, l’émission très populaire Al-Sharia wal-Hayat sur Al Jazeera. Cette émission constitue pour les Frères musulmans une véritable opportunité pour diffuser leur pensée à travers le monde.

Le Qatar va également soutenir financièrement des mouvements et des organisations proches des Frères musulmans au Moyen-Orient et en Europe à partir des années 2000, notamment via l’organisation non gouvernementale Qatar Charity.

Quand le Printemps arabe éclate, Al Jazeera se fait le relais des différentes révolutions qui mèneront au pouvoir différents mouvements proches des Frères musulmans, comme en Égypte, en Tunisie, au Maroc… Mais ces bouleversements ne plaisent pas à tout le monde, et des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis décrètent la confrérie organisation terroriste.

En revanche, le Qatar apporte son soutien au gouvernement de Mohammed Morsi en Égypte en effectuant un don de 5 milliards de dollars et en s’engageant à investir 18 milliards de dollars sur cinq ans afin de soutenir l’économie égyptienne, ainsi qu’à fournir un approvisionnement gratuit en gaz. Il va également soutenir le mouvement Ennahda en Tunisie, en accueillant, à partir de 2012, les forces armées tunisiennes pour des exercices militaires conjoints et en leur fournissant du matériel militaire.

Lors du coup d’État en 2013 contre Mohammed Morsi, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite vont soutenir le général Abdel Fattah al-Sissi. Selon le chercheur Stéphane Lacroix, la mise au ban du Qatar par plusieurs pays du Golfe, de 2017 à 2021, s’explique avant tout par leur soutien aux Frères musulmans.

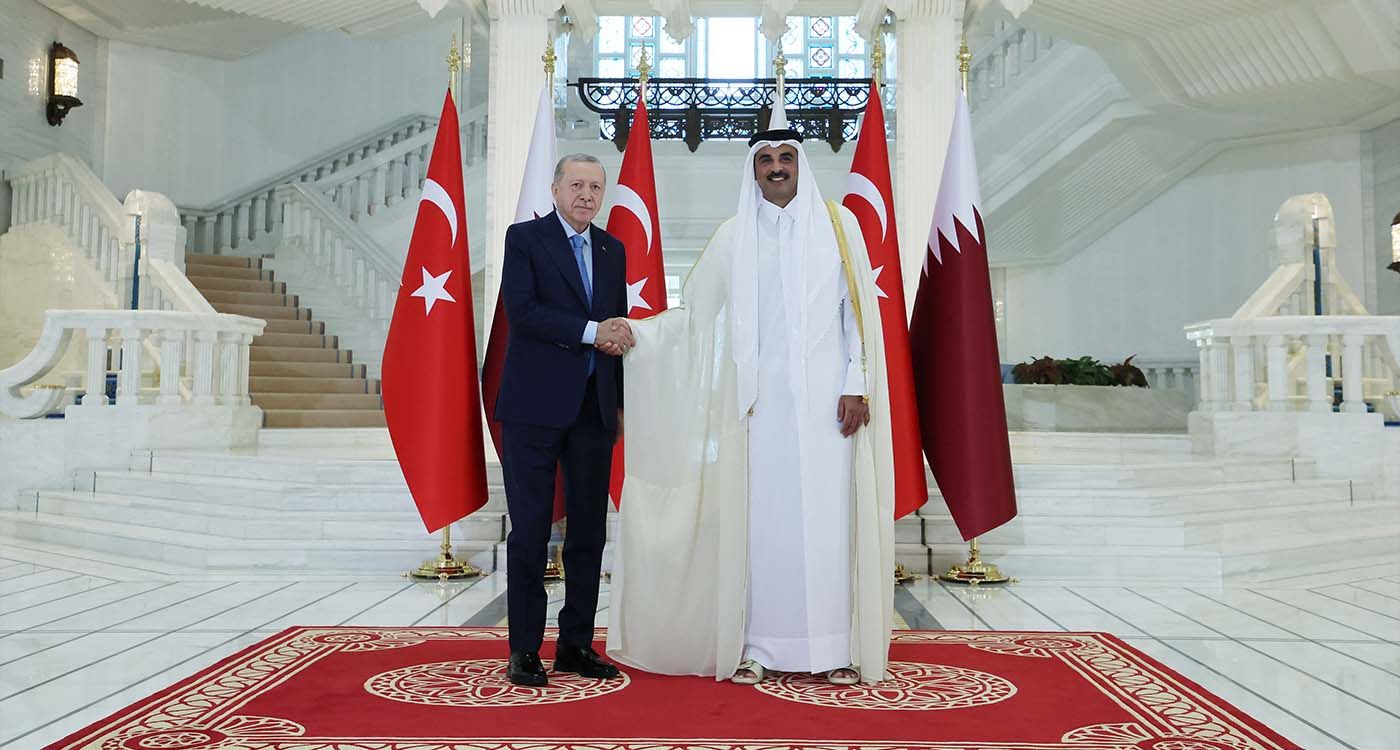

Dans cet isolement, le Qatar va pouvoir compter sur un allié de choix: la Turquie, elle aussi accusée de soutenir les Frères musulmans. «Beaucoup des questions fréquemment posées sur le Qatar, la Turquie et les Frères musulmans sont en réalité façonnées par le récit émirati», estime Andreas Krieg, maître de conférences à la School of Security Studies du King’s College de Londres. «Elles reposent sur une représentation des Frères comme une organisation centralisée et homogène, dotée d’une idéologie unifiée, alors qu’une telle entité n’existe pas.»

Ce qu’on nomme les Frères musulmans est plutôt, selon le chercheur, une constellation diverse, souvent fragmentée, de mouvements, partis, associations caritatives et personnalités, dont certains réformistes et attachés au pluralisme politique, et d’autres figures plus conservatrices, voire révolutionnaires.

«L’implication du Qatar avec des figures issues de ce spectre n’a pas tant consisté à parrainer un mouvement monolithique qu’à se positionner comme hôte et médiateur pour un large éventail de dissidents: nationalistes arabes, libéraux, gauchistes et islamistes. Les personnalités affiliées aux Frères musulmans n’ont représenté qu’une partie de ce paysage plus large», ajoute-t-il à Ici Beyrouth.

Concernant la Turquie dirigée par l’AKP d’Erdogan, il estime que «les liens noués avec des groupes inspirés par les Frères après le Printemps arabe répondaient à la fois à une affinité idéologique et à une stratégie géopolitique visant à contrebalancer l’axe Émirats–Égypte–Arabie saoudite».

La Turquie d’Erdogan comme modèle

Le Parti de la justice et du développement (AKP), au pouvoir en Turquie, est assez proche idéologiquement des Frères musulmans, même s’il en est totalement indépendant. Cette connivence idéologique s’allie à des intérêts mutuels: pour les Frères musulmans, la Turquie d’Erdogan incarne un modèle proche du leur, qui a montré son efficacité et qui peut donc servir à convaincre le peuple de les rejoindre; et pour la Turquie, la confrérie constitue un moyen d’étendre son influence au Moyen-Orient.

Lors du Printemps arabe, Erdogan va apporter son soutien aux différentes branches des Frères musulmans, notamment en Tunisie avec le mouvement Ennahda, et au gouvernement de Mohammed Morsi en Égypte.

Dans une vidéo diffusée en 2014, le guide spirituel des Frères musulmans Youssef al-Qaradawi affirme qu’«Erdogan est en quelque sorte le calife actuel des musulmans et Istanbul est sans aucun doute la capitale du califat islamique», marquant le soutien de la confrérie à la Turquie.

Après le renversement de Mohammed Morsi en Égypte, de nombreux membres des Frères musulmans vont se réfugier en Turquie. De plus en plus de réunions d’organisations proches de la confrérie, comme le Conseil des musulmans d’Europe (CEM) et le Conseil européen pour la fatwa et la recherche (ECFR), qui se déroulaient généralement en Europe, vont alors se déplacer à Istanbul.

Le pays accueille également des médias d’influence frériste qui sont diffusés depuis la Turquie, comme El-Sharq, Mekameleen et Watan.

La Turquie, comme le Qatar, va soutenir de multiples organisations en Europe proches des Frères musulmans. «En Europe, les connexions qataries et turques avec des acteurs influencés par les Frères musulmans ont été globalement parallèles plutôt que coordonnées», estime Andreas Krieg, pour qui «l’apport de Doha se fait surtout à travers les médias et le financement ; celui d’Ankara, par l’accueil, l’espace politique et les plateformes audiovisuelles».

Une rupture partielle

À partir des années 2020, la Turquie et le Qatar vont prendre leurs distances avec la confrérie. Selon Andreas Krieg, «les deux États ont réajusté leurs relations sans pour autant y mettre fin. La Turquie a réduit ou fermé certains médias liés aux Frères musulmans à Istanbul dans le cadre de sa réconciliation avec Le Caire et les capitales du Golfe. Le Qatar a, de son côté, après la réconciliation du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Al-Ula en 2021, diminué la visibilité publique de certains exilés, tout en maintenant ses portes ouvertes à un large éventail de figures de l’opposition».

Cet objectif de réconciliation porté tant par la Turquie que par le Qatar va porter un coup aux Frères musulmans. En 2022, Ankara va fermer la chaîne Mekameleen et déchoir de sa nationalité turque l’Égyptien Mahmoud Hussein, qui dirigeait une branche des Frères musulmans en Turquie. Le pays réduit également la visibilité du mouvement en son sein. De son côté, le Qatar va demander à plusieurs dirigeants des Frères musulmans de quitter le pays pour éviter les tensions et limiter la visibilité du mouvement.

Mais ce mouvement de distanciation n’est pas total, et la Turquie continue, par exemple, d’accueillir des cadres fréristes. Le Qatar, de son côté, continue de soutenir certaines organisations, mais de manière plus discrète et mesurée. L’objectif est donc de préserver leurs liens et leur influence dans la région tout en ne reniant pas leurs alliés fréristes.

Commentaires