©Credit : Ayman Baalbaki- 2009

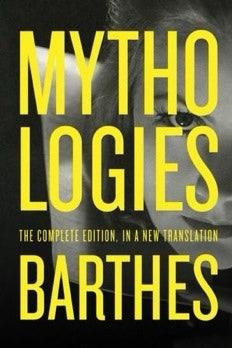

Dans un essai publié au siècle dernier, Roland Barthes nous dit la chose suivante: «Le mythe est une parole dépolitisée». C’est dans Mythologies, nous sommes en 1957. Et c’est actuel.

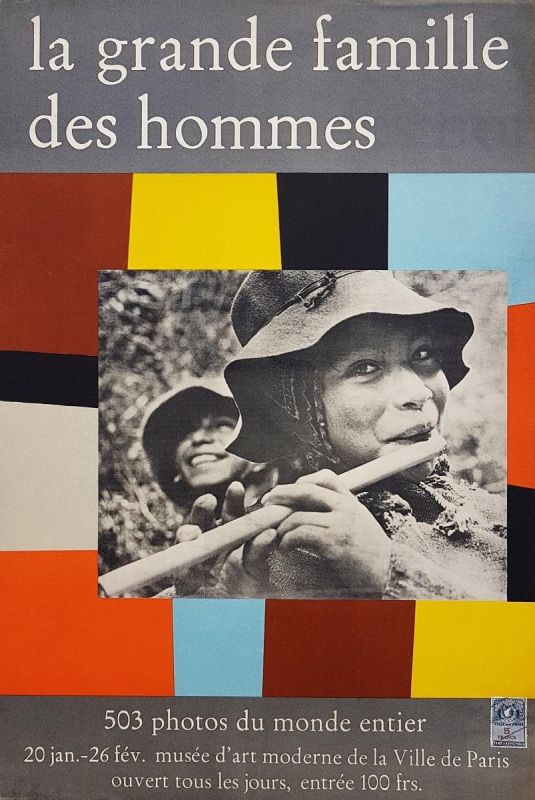

Il faut remonter plus haut pour comprendre ce qui ressemble assez à une déclaration: Barthes s’explique au sujet d’une exposition qui avait eu lieu deux années plus tôt au MoMA et qui était née d’un désir profond, et sans aucun doute légitime, d’expliquer l’homme à l’homme par le langage universel de la photographie. Des géants de la photo y participent, parmi eux, Henri Cartier-Breson, Rosbert Doisneau, Robert Capa et bien d’autres. The Family of Man («La grande famille des hommes»), tel est le nom donné à cette exposition. En substance: l’homme naît, aime et meurt partout de la même façon.

L’expérience humaine est universelle, où que l’on soit sur cette vaste terre, et la photographie peut rendre compte de cela. Une mystification, dira Barthes, qui postule une essence humaine et, de fait même, supprime le poids déterminant de l’Histoire: «Nous sommes retenus à la surface d'une identité, empêchés par la sentimentalité même de pénétrer dans cette zone ultérieure des conduites humaines, là où l'aliénation historique introduit de ces 'différences' que nous appellerons tout simplement ici des 'injustices'.» (Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957, pp. 161-164.)

C’était samedi dernier, et à la faveur d’un webinaire: ce texte qui avait structuré ma pensée d’étudiante entre un avant (celui des critiques littéraires universalistes) et un après, plus ouvert aux sciences humaines, se réintroduit dans ma vie. Toujours à l’ordre du jour, comme le sont les textes qui ne vieillissent pas, il m’interpelle à nouveau et me donne l’envie de ce partage.

Sans doute, nous dit Barthes, l’enfant naît toujours, mais il ne naît pas partout dans les mêmes conditions. Sans doute aussi qu’on meurt tous, mais pas pour les mêmes raisons. Quant au travail, le fait qu’il soit ancestral n’en fait pas moins de lui une donnée historique: on ne travaille pas tous dans les mêmes conditions, ni pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes fins, ni pour le même ordre de profit, etc. La prétendue universalité du monde n’est au final qu’une lyrique qui ne donne aux gestes humains leur uniformité que pour postuler la lisseur des choses qu’on ne remet pas en question. Certes, on meurt… Mais au final la mort est subsumée dans une sorte d’expérience universelle qui lui redonne sa simplicité naturelle.

Et c’est bien entendu dangereux.

Pourquoi ne pas nous demander, à nous qui vivons des temps extraordinaires et des crises mémorables qui, faute d’être consignées dans le grand registre de l’humanité, le seront sans aucun doute dans notre petite mémoire à nous, ce que nous pensons de la grande famille des hommes? Pourquoi ne pas nous demander, à nous tous ici qui avons peur, froid et faim, ce que nous pensons de la grande famille des hommes? Aux parents des personnes disparues sous les décombres du port de Beyrouth ce qu’elles pensent de la grande famille des hommes? Et sans vouloir réactiver les résidus d’une pensée postcoloniale qui nous a toujours parue hors de propos, ni agiter le spectre d’un impérialisme douteux, ni les confessionnalismes qui président à nos vies, ni évoquer les politiques financières de haut niveau qui sont notre petite spécialité locale, pourquoi aussi, tant qu’à faire, ne pas nous demander, à nous qui vivons dans cette partie du globe qui n’a hélas pas été bénie de dieux, ce que nous pensons de la grande famille des hommes?

Mais revenons au mythe. Pour tout cela, nous dit Barthes, «le mythe est une parole dépolitisée». Parce que le mythe universalise. Le mythe essentialise. Sa fonction est d’évacuer le réel, de l’innocenter. Mais nous aimons bien les mythes. Et nous en avons quelques-uns auxquels nous tenons.

Qu’en est-il de notre légendaire résilience et de ce phénix qui nous colle à la peau? Pour dire qu’on est mort mille fois et qu’on n’en peut plus de mourir? Et puis, franchement, qui a envie d’être un phénix en perpétuelle combustion? Les mythes sont beaux, certes. Ils nous ôtent de notre misère et font de nous des êtres transcendés. Ils donnent une image embellie de notre impuissance, et du sens à ce qui ne peut en avoir. Et ils évacuent l’essentiel: l’Histoire et ses contingences.

On peut aussi remonter plus loin, c’est que décidément nous aimons bien les mythes: la Suisse du Moyen-Orient (entendue comme paradis financier) est un autre mythe récalcitrant. Nous ne sommes plus qu’à un doigt de le réclamer à nouveau. Mais ce mythe-là, fort heureusement, on en a fait le deuil, tellement il sonne faux. Les temps de crise ont ceci de positif: ils nous coupent de notre passé légendaire et nous forcent à voir le monde tel qu’il est, les yeux ouverts.

Il faut remonter plus haut pour comprendre ce qui ressemble assez à une déclaration: Barthes s’explique au sujet d’une exposition qui avait eu lieu deux années plus tôt au MoMA et qui était née d’un désir profond, et sans aucun doute légitime, d’expliquer l’homme à l’homme par le langage universel de la photographie. Des géants de la photo y participent, parmi eux, Henri Cartier-Breson, Rosbert Doisneau, Robert Capa et bien d’autres. The Family of Man («La grande famille des hommes»), tel est le nom donné à cette exposition. En substance: l’homme naît, aime et meurt partout de la même façon.

L’expérience humaine est universelle, où que l’on soit sur cette vaste terre, et la photographie peut rendre compte de cela. Une mystification, dira Barthes, qui postule une essence humaine et, de fait même, supprime le poids déterminant de l’Histoire: «Nous sommes retenus à la surface d'une identité, empêchés par la sentimentalité même de pénétrer dans cette zone ultérieure des conduites humaines, là où l'aliénation historique introduit de ces 'différences' que nous appellerons tout simplement ici des 'injustices'.» (Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957, pp. 161-164.)

C’était samedi dernier, et à la faveur d’un webinaire: ce texte qui avait structuré ma pensée d’étudiante entre un avant (celui des critiques littéraires universalistes) et un après, plus ouvert aux sciences humaines, se réintroduit dans ma vie. Toujours à l’ordre du jour, comme le sont les textes qui ne vieillissent pas, il m’interpelle à nouveau et me donne l’envie de ce partage.

Sans doute, nous dit Barthes, l’enfant naît toujours, mais il ne naît pas partout dans les mêmes conditions. Sans doute aussi qu’on meurt tous, mais pas pour les mêmes raisons. Quant au travail, le fait qu’il soit ancestral n’en fait pas moins de lui une donnée historique: on ne travaille pas tous dans les mêmes conditions, ni pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes fins, ni pour le même ordre de profit, etc. La prétendue universalité du monde n’est au final qu’une lyrique qui ne donne aux gestes humains leur uniformité que pour postuler la lisseur des choses qu’on ne remet pas en question. Certes, on meurt… Mais au final la mort est subsumée dans une sorte d’expérience universelle qui lui redonne sa simplicité naturelle.

Et c’est bien entendu dangereux.

Pourquoi ne pas nous demander, à nous qui vivons des temps extraordinaires et des crises mémorables qui, faute d’être consignées dans le grand registre de l’humanité, le seront sans aucun doute dans notre petite mémoire à nous, ce que nous pensons de la grande famille des hommes? Pourquoi ne pas nous demander, à nous tous ici qui avons peur, froid et faim, ce que nous pensons de la grande famille des hommes? Aux parents des personnes disparues sous les décombres du port de Beyrouth ce qu’elles pensent de la grande famille des hommes? Et sans vouloir réactiver les résidus d’une pensée postcoloniale qui nous a toujours parue hors de propos, ni agiter le spectre d’un impérialisme douteux, ni les confessionnalismes qui président à nos vies, ni évoquer les politiques financières de haut niveau qui sont notre petite spécialité locale, pourquoi aussi, tant qu’à faire, ne pas nous demander, à nous qui vivons dans cette partie du globe qui n’a hélas pas été bénie de dieux, ce que nous pensons de la grande famille des hommes?

Mais revenons au mythe. Pour tout cela, nous dit Barthes, «le mythe est une parole dépolitisée». Parce que le mythe universalise. Le mythe essentialise. Sa fonction est d’évacuer le réel, de l’innocenter. Mais nous aimons bien les mythes. Et nous en avons quelques-uns auxquels nous tenons.

Qu’en est-il de notre légendaire résilience et de ce phénix qui nous colle à la peau? Pour dire qu’on est mort mille fois et qu’on n’en peut plus de mourir? Et puis, franchement, qui a envie d’être un phénix en perpétuelle combustion? Les mythes sont beaux, certes. Ils nous ôtent de notre misère et font de nous des êtres transcendés. Ils donnent une image embellie de notre impuissance, et du sens à ce qui ne peut en avoir. Et ils évacuent l’essentiel: l’Histoire et ses contingences.

On peut aussi remonter plus loin, c’est que décidément nous aimons bien les mythes: la Suisse du Moyen-Orient (entendue comme paradis financier) est un autre mythe récalcitrant. Nous ne sommes plus qu’à un doigt de le réclamer à nouveau. Mais ce mythe-là, fort heureusement, on en a fait le deuil, tellement il sonne faux. Les temps de crise ont ceci de positif: ils nous coupent de notre passé légendaire et nous forcent à voir le monde tel qu’il est, les yeux ouverts.

Lire aussi

Commentaires