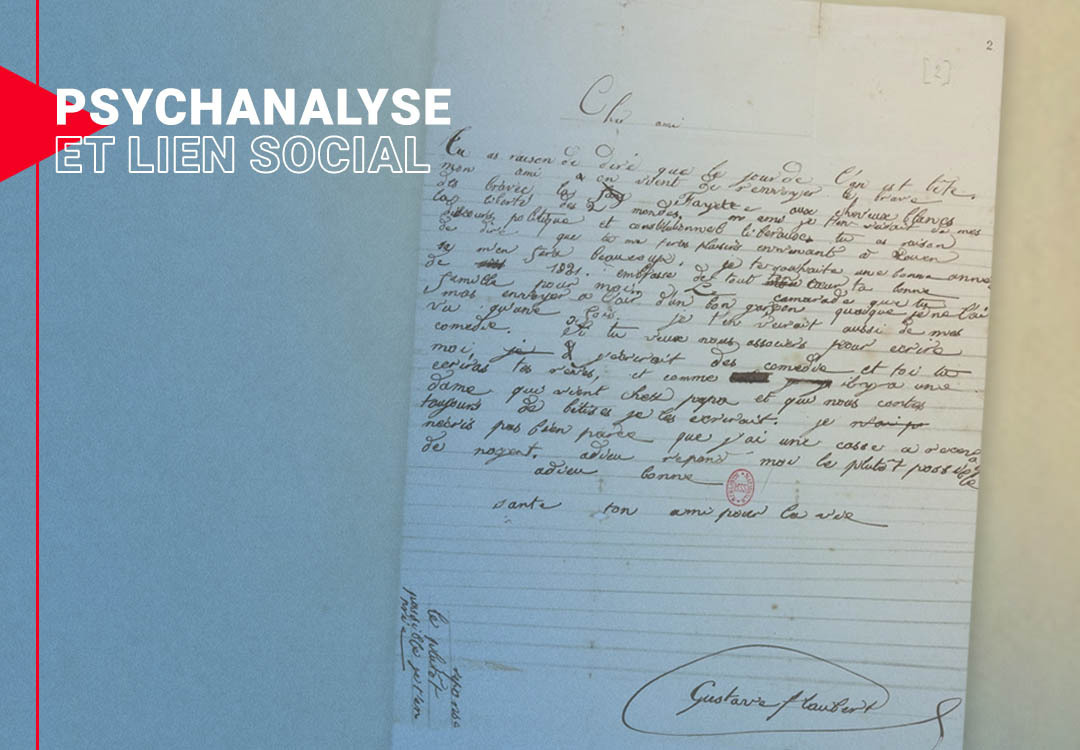

©Lettre de Flaubert à Ernest Chevalier, 1830

«Cher ami, (…) si tu veux nous associers pour écrire moi, j’écrirait des comédie et toi tu écriras tes rêves, et comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous contes toujours des bêtises je les écrirait.» (Flaubert, à neuf ans – l’orthographe a été conservée.)

Du «trinc» et du «ptyx», mots insensés et inouïs, naîtra l’œuvre de Rabelais et de Mallarmé. Contre toute attente, ce qui donne élan à leur écriture n’émane pas de grandes pensées, mais de choses si triviales qu’on ne les remarque même pas, car indignes d’être évoquées. C’est l’expérience proustienne dans le temps retrouvé. La collision du passé dans le présent, vécue comme une victoire sur le temps, se produit à partir de signes négligeables: bruit de cuillère, froissement de serviette, heurt de pied. De cette collision de deux sensations appartenant à deux époques différentes, on pourrait capturer la couleur de leur résonance qui ne se rapporte ni tout à fait à l’une ni tout à fait à l’autre. Futur antérieur donc, qui n’a jamais vraiment eu lieu: une immersion du passé dans le présent, un passé réécrit, ou une lutte de deux temps où l’un n’est déjà plus et l’autre pas encore. Et de cette fissure, surgira une «Figure» dépouillée de toute fonction figurative, à l’image de l’irruption de Combray dans une tasse de thé, mais sous sa forme artistique et telle qu’elle n’a pas été vécue.

Ainsi, le style et l’œuvre ne proviennent pas d’expériences extraordinaires, ni de passions, mais de bruits prosaïques, de simples apparences sensibles et de vagues impressions qui renvoient à d’autres vagues impressions; esthétique du fragment donc, de coutures et de rapiéçages, des débris irréductibles à l’Un et qui se tissent par vibration. Le terme de la traversée est inattendue: le style prend sa source de résonances insignifiantes, de cliquetis, d’un murmure ou d’une saveur, détachées de toute profondeur et de tout sens, annonçant cette conclusion déconcertante: « 'Il n’y a rien de plus profond que le superficiel', parce qu’il n’y a pas de profond du tout», dira Lacan en citant Gide.

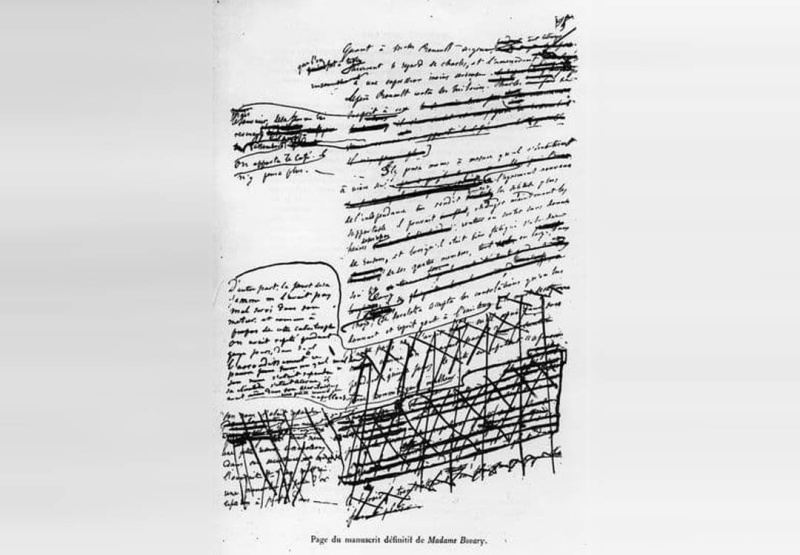

Ces sensations infimes se donnent aussi à lire dans les romans de Flaubert. Le discours indirect libre qui fait entendre deux voix qui se confondent, celle du narrateur et celle du personnage, participe d’une polyphonie énonciative. C’est ainsi par exemple que le narrateur, voire parfois l’auteur («Mme Bovary, c’est moi!»), parasite la voix d’Emma. Le lecteur voit et entend des gestes furtifs de la vie quotidienne, des têtes qui regardent, des fenêtres qui s’ouvrent et des passants qui se profilent, une semelle qui jaunit à la cire glissante du parquet, des terrines de lait qui s’écrèment, un son qui bourdonne ou un air de musique qui fugue. Voilà le vécu d’Emma, une journée ordinaire, dénuée de toute transcendance, de grands sentiments, où elle n’y voit que «campagne ennuyeuse», «petits bourgeois imbéciles», «médiocrité de l’existence», et dont les signes lui échappent complètement. Seulement ils n’échappent pas à l’auteur qui, lui, sait ce que son personnage ignore. Il sait que la créativité est dans ces moments qui, pour celui qui sait en saisir l’énigme, peuvent être source de langages originaux. Toute la richesse du discours indirect libre flaubertien, constitutif de l’ironie, se situe au seuil entre ignorance du personnage et savoir de l’écrivain; ce même écrivain qui a toujours su qu’un jour il racontera des «bêtises», c’est-à-dire écrira «un livre sur rien», ce peu de choses, en passant leur vibration à l’épreuve du gueuloir.

Du «trinc» et du «ptyx», mots insensés et inouïs, naîtra l’œuvre de Rabelais et de Mallarmé. Contre toute attente, ce qui donne élan à leur écriture n’émane pas de grandes pensées, mais de choses si triviales qu’on ne les remarque même pas, car indignes d’être évoquées. C’est l’expérience proustienne dans le temps retrouvé. La collision du passé dans le présent, vécue comme une victoire sur le temps, se produit à partir de signes négligeables: bruit de cuillère, froissement de serviette, heurt de pied. De cette collision de deux sensations appartenant à deux époques différentes, on pourrait capturer la couleur de leur résonance qui ne se rapporte ni tout à fait à l’une ni tout à fait à l’autre. Futur antérieur donc, qui n’a jamais vraiment eu lieu: une immersion du passé dans le présent, un passé réécrit, ou une lutte de deux temps où l’un n’est déjà plus et l’autre pas encore. Et de cette fissure, surgira une «Figure» dépouillée de toute fonction figurative, à l’image de l’irruption de Combray dans une tasse de thé, mais sous sa forme artistique et telle qu’elle n’a pas été vécue.

Ainsi, le style et l’œuvre ne proviennent pas d’expériences extraordinaires, ni de passions, mais de bruits prosaïques, de simples apparences sensibles et de vagues impressions qui renvoient à d’autres vagues impressions; esthétique du fragment donc, de coutures et de rapiéçages, des débris irréductibles à l’Un et qui se tissent par vibration. Le terme de la traversée est inattendue: le style prend sa source de résonances insignifiantes, de cliquetis, d’un murmure ou d’une saveur, détachées de toute profondeur et de tout sens, annonçant cette conclusion déconcertante: « 'Il n’y a rien de plus profond que le superficiel', parce qu’il n’y a pas de profond du tout», dira Lacan en citant Gide.

Ces sensations infimes se donnent aussi à lire dans les romans de Flaubert. Le discours indirect libre qui fait entendre deux voix qui se confondent, celle du narrateur et celle du personnage, participe d’une polyphonie énonciative. C’est ainsi par exemple que le narrateur, voire parfois l’auteur («Mme Bovary, c’est moi!»), parasite la voix d’Emma. Le lecteur voit et entend des gestes furtifs de la vie quotidienne, des têtes qui regardent, des fenêtres qui s’ouvrent et des passants qui se profilent, une semelle qui jaunit à la cire glissante du parquet, des terrines de lait qui s’écrèment, un son qui bourdonne ou un air de musique qui fugue. Voilà le vécu d’Emma, une journée ordinaire, dénuée de toute transcendance, de grands sentiments, où elle n’y voit que «campagne ennuyeuse», «petits bourgeois imbéciles», «médiocrité de l’existence», et dont les signes lui échappent complètement. Seulement ils n’échappent pas à l’auteur qui, lui, sait ce que son personnage ignore. Il sait que la créativité est dans ces moments qui, pour celui qui sait en saisir l’énigme, peuvent être source de langages originaux. Toute la richesse du discours indirect libre flaubertien, constitutif de l’ironie, se situe au seuil entre ignorance du personnage et savoir de l’écrivain; ce même écrivain qui a toujours su qu’un jour il racontera des «bêtises», c’est-à-dire écrira «un livre sur rien», ce peu de choses, en passant leur vibration à l’épreuve du gueuloir.

Lire aussi

Commentaires