Jeudi 13 avril. Le ciel est lourd et gris. Le cœur aussi. Comme pour cet immense gâchis. On a tous quelque chose à raconter. La mort, la blessure, la fuite, la perte, l’exil. Mais comment trouver les mots pour le dire? Après chaque massacre, génocide, guerre, catastrophe, il faut un temps pour se remettre, un espace calme d’où jailliront les témoignages. Mais au Liban ces sas de décompression n’ont jamais vraiment eu le loisir d’exister. De tourmente en tourmente, nous sommes ballotés au gré des secousses, avec des vagues chaque fois plus grandes et nous de plus en plus impuissants. Pourtant il faut en parler. Pourtant il faut écrire. Pourtant il faut lire. Encore et encore. Toujours. Pour que jamais cela ne recommence. Pour que nos fils et nos filles et leurs fils et leurs filles écoutent et lisent et surtout sachent que cette guerre dont ils sont issus est folie et laideur et que, si nous ne sommes pas sortis indemnes, nous aurions eu au moins le mérite de la dénoncer. Témoigner est un devoir.

Essentiels, sont les mots de nos écrivains. Ceux qui ont écrit ces rivières de souffrance. Raconter l’histoire mais surtout les histoires libanaises. Un des premiers livres jamais écrits sur la guerre simultanément aux faits est probablement Sitt Marie Rose de Etel Adnan. À l’enlèvement en 1976 de Marie-Rose Fiani, activiste chrétienne propalestinienne, Etel réagira par ce livre dur dans lequel elle mettra toute sa révolte. Paru en 1977, ce livre a traversé le temps. Il a survécu, a été traduit en de multiples langues, joué au théâtre, étudié dans les universités, traduit en musique. Preuve ultime que le témoignage est nécessaire, primordial et qu’il survit à tout. Les lecteurs sont souvent des jeunes qui n’ont connu la guerre qu’à travers les maigres récits de leurs parents. Ils sont pourtant réceptifs à ce message. Surtout parce que la guerre, la violence et l’intolérance ne s’arrêtent jamais. En 1976, Etel a écrit:

Cet appel de la violence, tout un pays est en train d’y répondre sans réserve. Le plaisir de tuer, avec toutes les justifications qu’on a pu lui trouver, s’épanouit. Sur les barricades qu’on appelle aussi des barrages, comme s’il fallait en même temps retenir le poids de la colère du quartier et empêcher l’ennemi d’entrer, des jeunes qui n’ont même pas convenablement couché avec une fille exhibent leurs chemises couvertes de sang, ou se promènent dans des voitures sur lesquelles des éclaboussures rouges n’ont pas été lavées. Au contraire.

Rue après rue, je traverse la ville. Beyrouth est une ville humiliée. Elle a essuyé une défaite. C’est elle qui a perdu. Elle ressemble à un chien qui a la queue entre les pattes. Elle a été insouciante jusqu’à la folie. Elle a ramassé les us et coutumes, les tares et les vengeances, la cupidité, la débauche, du monde entier, dans son propre ventre. Et maintenant elle a vomi et ses vomissures remplissent chacun de ses espaces.

Plus tard, dans Des villes et des femmes, elle écrira:

Ce sont les femmes qui parlent le plus volontiers de la guerre. Les hommes, eux, ont tendance à se taire, à cacher l’horreur, peut-être à avoir honte pour le groupe autant que pour eux-mêmes. Ce qui est terrible, c’est que les rares fois où ils parlent de la guerre c’est pour en rejeter la responsabilité sur d’autres, pour répéter qu’ils ont été piégés, c’est tout juste s’ils ne disent pas qu’ils n’y étaient pour rien. Et les crimes, les horreurs, les massacres, qui les a commis? Et si on n’a été qu’un pion, pourquoi a-t-on accepté de jouer ce rôle? Quel énorme problème que celui de la réalité dans cette partie du monde!

Les femmes parlent, oui, elles sont prêtes à le faire, et ce sont de maisons qu’elles parlent. Elles décrivent avec une précision d’architecte ou de médecin ce qui est arrivé à chaque maison, les balcons inclus, les murs brûlés, les façades défigurées, les chambres éventrées. La guerre est l’ennemie de la maison.

Rien n’est réglé. Je pense que rien ne le sera. Ce qui m’étonne quand même est cette absence de culpabilité que je découvre, cette tendance à tout imputer à «l’autre», cette façon de sortir moralement intact d’une période monstrueuse. Il est vrai que les concepts de «morale» et de «justice» ne sont pas monnaie courante, dans les chancelleries comme dans les journaux. Il y a un blocage de l’histoire parce que les propagandes ont sournoisement remplacé les vérités. C’est un nouveau visage de la mort que forment ainsi le fard et l’argent.

Extraordinaire poète à la pensée si élégante, Nadia Tueni témoignera aussi de son incompréhension de toute cette violence.

Il fut un Liban des jardins comme il est une saison douce.

Dans Archives sentimentales d’une guerre au Liban, elle dira: Cherchant la folie sous les sabots de nos rancunes, Nous avons prononcé les mots qui tuent.

Et encore:

Dans la bouche noire des villes,

Sonne le glas des fleurs.

Le pays est mort de beauté,

Tué par un éclat de rire.

Un obus dans la terre a creusé un sourire.

Des mots de toute beauté comme pour conjurer l’horreur.

Aussi ai-je enfermé sous ma langue un pays, Gardé comme une hostie.

Sensible de là où elle se trouve à la chute de son pays de cœur, Andrée Chédid écrira dans Le message, qui raconte la blessure sur fond d’histoire d’amour:

Ici, comme en d’autres régions, chacun retrouve des raisons de haïr, de châtier, de massacrer. Avec ses bottes gigantesques aux semelles de plomb, l’Histoire rabâche, broyant sur son passage les hommes et leurs lieux.

Massacres, cités détruites, villages martyrisés, meurtres, génocides, pogroms... Les siècles s’agglutinent en ce lieu dérisoire, exigu, où la mort, une fois de plus, joue, avant son heure, son implacable, sa fatale partition.

Tandis que les planètes – suivant leurs règles, suivant leurs lois, dans une indifférence de métronome – continuent de tourner. Comment mêler Dieu à cet ordre, à ce désordre? Comment l’en exclure?

Dans Beyrouth assiégée, et dans l’émouvant Une mémoire dans l’oubli, Mahmoud Darwich dira:

J’ai dormi il y a deux heures. J’ai mis du coton dans mes oreilles et j’ai dormi après avoir écouté le dernier bulletin d’informations. Ils n’ont pas dit que j’étais mort, c’est donc que je suis vivant. J’ai palpé mon corps, constaté qu’il était entier. Dix doigts au sol, dix doigts plus haut. Deux yeux, deux oreilles, un long nez. L’autre doigt au milieu. Le cœur, il ne se voit pas et rien ne témoigne de sa présence, rien d’autre que mon désir obstiné de faire le décompte de mes membres. Un pistolet posé sur une des étagères de la bibliothèque, un élégant pistolet, propre, brillant, de petite taille et sans munitions. On m’en a donné une boîte avec le pistolet il y a deux ans de cela et je ne sais plus où je l’ai cachée de peur d’une bêtise, de peur d’un éclat de colère, de peur d’une balle perdue. Je suis donc vivant, ou plus exactement: je suis.

Dans son premier roman La Main de Dieu, Yasmine Char a des mots d’enfants pour décrire l’indicible:

J’ai quinze ans. Je traverse la ligne de démarcation. C’est comme un film muet, pellicule noir et blanc. Noires les boutiques calcinées, blanc le soleil du Liban. J’imagine que le franc-tireur est humain. Je marche en souriant pour qu’il ne tire pas. Je prie pour qu’il ait une mère, une sœur ou une fiancée. N’importe quelle image tendre qui puisse s’interposer de manière fulgurante entre lui, l’œil du chasseur, et moi, la tête du chassé.

Mais aussi des mots d’adulte blessé:

Quand je pense au Liban, je vois un homme qui se soulage. L’individu a de multiples nationalités, il a le visage de l’Orient et de l’Occident, il n’est pas chez lui et, de ce fait, il se comporte en voyou. Il décharge sa haine, il remonte sa braguette et il s’en va.

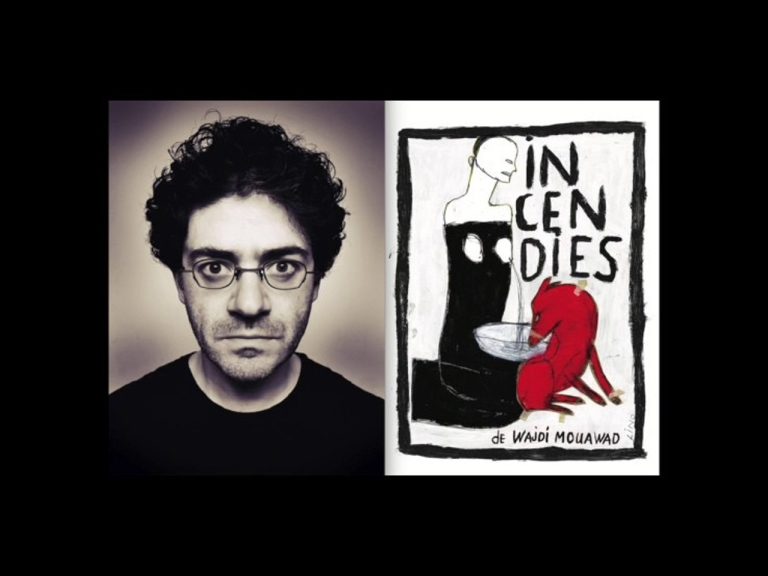

De son exil canadien, Wajdi Mouawad met le feu aux émotions. Dans Incendies, c’est comme si nous étions «obligés» de voir et d’entendre. Ça fait mal mais c’est nécessaire, puisque loin ou près, la souffrance a juste changé d’échos.

Ne pas croire ceux qui disent «il n’y a pas assez de mots pour dire...» Au contraire. Quand on n’a plus rien, il nous reste encore des mots; si on commence à dire qu’il n’y a plus de mots alors vraiment tout est perdu, noirceur, noirceur. Chercher même si on ne trouve pas.

Partie elle-aussi, Hanan el-Cheikh nous rejoint dans ses livres. Chargés de tristesse, ils sont là devant nous comme des rappels de ce que nous n’avons jamais dit peut-être. Comme un problème de perception ou de pudeur ou aussi de paupières baissées. L’Histoire de Zahra, une jeune femme du sud du Liban est poignante:

Je n’arrive pas à croire que ces rues que je connaissais par cœur aient pu se transformer, malgré elles, en champ de bataille. Ces rues calmes et neutres, parcourues d’un seul coup par le souffle de la vengeance et de la peur. Je ne comprends pas comment les combattants eux-mêmes, quel que soit leur côté, peuvent ouvrir le feu, dans ces rues, sous le ciel de cette ville.

La paix viendra. Mais avant cela, tout s’embrasera puis s’éteindra. Elle viendra, mais comment? Quand tout sera devenu ruines et cendres.

Dans Poste restante Beyrouth, cette absence lourde de ceux qui sont partis, coupables mais aussi de ceux qui restent, résignés:

La première chose qui m’a choquée, ce fut ta façon de bouger, de t’asseoir et de parler; tu manquais vraiment de sensibilité et d’intelligence. Pour montrer que tu étais restée avec nous, tu te composais un masque de pitié. Tu serrais les gens contre ta poitrine, puis tu caressais leurs visages, tu les étreignais à nouveau, comme pour dire: «Je sais ce que vous avez souffert.» Pourquoi cette certitude? Pourquoi la souffrance serait-elle réservée aux seules personnes qui sont restées?

N’est-ce pas sottise que de vouloir résumer tout ce qui se passe en une phrase: «La guerre, ça va comme ci et comme ça… Il y a des gens qui dansent, d’autres qui meurent.»

Après toutes ces années marquées par la guerre, notre amitié ne peut rester la même ; même les mots ont changé. La guerre a éliminé des gens, en a mis d’autres en vedette. Je me suis retrouvée l’amie de personnes qui étaient au cœur des histoires et des nouvelles, comme si j’étais encore adolescente ou en première année d’université. Parce que la guerre a détruit les conditions naturelles qui faisaient la vie de tous les jours, les gens sont devenus bizarres.

Si les mots et le style diffèrent d’un auteur à l’autre, le dénominateur commun reste la colère, la rage et surtout cette immense tristesse qui traverse le temps et touche toutes les générations. Les femmes dont les vies se croisent dans le livre d'Imane Humaydane Younes Ville à vif portent sur leurs épaules tout le poids de ces épreuves insensées:

La guerre a détruit leurs maisons et leur a volé des années de leur vie. Les gens fuient, abandonnant derrière eux les décombres de leurs habitations et pendant ce temps, la guerre continue. Les hommes gardent le doigt sur la gâchette, quand leurs femmes partent à la recherche d’un endroit sûr pour y mettre au monde de nouveaux enfants. Était-ce la folie qui est venue à nous ce jour-là ou nous qui étions venus à elle? Avait-elle vraiment fait irruption dans notre vie et dans nos cœurs? Chacun de nous ne l’aurait-il pas plutôt nourrie et laissé croître en lui? Est-ce ainsi que s’édifie une nation? Je ne savais que faire face à ces bruits qui se rapprochaient toujours, jusqu’à engloutir toute certitude.

Dans le très puissant Maryam ou le passé décomposé, Alawiya Sobh témoigne de toutes ces des vies blessées, comme écrasées par ce rouleau compresseur et ses mots sont autant de flèches:

Mais au fond, n’avons-nous pas avorté de quelque chose pendant cette guerre: qui d’un enfant, qui d’un rêve, qui d’une mémoire. La ville a vomi ses habitants. Les rues ont aboli leurs passants, les immeubles ont perdu leurs murs et les villages leurs villageois. Les gens ont avorté de leurs existences. Certains ont vomi leur pays et chacun s’est creusé en guise de patrie son propre trou et s’y est terré. Nous avons tous avorté de quelque chose.

Essentiels, sont les mots de nos écrivains. Ceux qui ont écrit ces rivières de souffrance. Raconter l’histoire mais surtout les histoires libanaises. Un des premiers livres jamais écrits sur la guerre simultanément aux faits est probablement Sitt Marie Rose de Etel Adnan. À l’enlèvement en 1976 de Marie-Rose Fiani, activiste chrétienne propalestinienne, Etel réagira par ce livre dur dans lequel elle mettra toute sa révolte. Paru en 1977, ce livre a traversé le temps. Il a survécu, a été traduit en de multiples langues, joué au théâtre, étudié dans les universités, traduit en musique. Preuve ultime que le témoignage est nécessaire, primordial et qu’il survit à tout. Les lecteurs sont souvent des jeunes qui n’ont connu la guerre qu’à travers les maigres récits de leurs parents. Ils sont pourtant réceptifs à ce message. Surtout parce que la guerre, la violence et l’intolérance ne s’arrêtent jamais. En 1976, Etel a écrit:

Cet appel de la violence, tout un pays est en train d’y répondre sans réserve. Le plaisir de tuer, avec toutes les justifications qu’on a pu lui trouver, s’épanouit. Sur les barricades qu’on appelle aussi des barrages, comme s’il fallait en même temps retenir le poids de la colère du quartier et empêcher l’ennemi d’entrer, des jeunes qui n’ont même pas convenablement couché avec une fille exhibent leurs chemises couvertes de sang, ou se promènent dans des voitures sur lesquelles des éclaboussures rouges n’ont pas été lavées. Au contraire.

Rue après rue, je traverse la ville. Beyrouth est une ville humiliée. Elle a essuyé une défaite. C’est elle qui a perdu. Elle ressemble à un chien qui a la queue entre les pattes. Elle a été insouciante jusqu’à la folie. Elle a ramassé les us et coutumes, les tares et les vengeances, la cupidité, la débauche, du monde entier, dans son propre ventre. Et maintenant elle a vomi et ses vomissures remplissent chacun de ses espaces.

Plus tard, dans Des villes et des femmes, elle écrira:

Ce sont les femmes qui parlent le plus volontiers de la guerre. Les hommes, eux, ont tendance à se taire, à cacher l’horreur, peut-être à avoir honte pour le groupe autant que pour eux-mêmes. Ce qui est terrible, c’est que les rares fois où ils parlent de la guerre c’est pour en rejeter la responsabilité sur d’autres, pour répéter qu’ils ont été piégés, c’est tout juste s’ils ne disent pas qu’ils n’y étaient pour rien. Et les crimes, les horreurs, les massacres, qui les a commis? Et si on n’a été qu’un pion, pourquoi a-t-on accepté de jouer ce rôle? Quel énorme problème que celui de la réalité dans cette partie du monde!

Les femmes parlent, oui, elles sont prêtes à le faire, et ce sont de maisons qu’elles parlent. Elles décrivent avec une précision d’architecte ou de médecin ce qui est arrivé à chaque maison, les balcons inclus, les murs brûlés, les façades défigurées, les chambres éventrées. La guerre est l’ennemie de la maison.

Rien n’est réglé. Je pense que rien ne le sera. Ce qui m’étonne quand même est cette absence de culpabilité que je découvre, cette tendance à tout imputer à «l’autre», cette façon de sortir moralement intact d’une période monstrueuse. Il est vrai que les concepts de «morale» et de «justice» ne sont pas monnaie courante, dans les chancelleries comme dans les journaux. Il y a un blocage de l’histoire parce que les propagandes ont sournoisement remplacé les vérités. C’est un nouveau visage de la mort que forment ainsi le fard et l’argent.

Extraordinaire poète à la pensée si élégante, Nadia Tueni témoignera aussi de son incompréhension de toute cette violence.

Il fut un Liban des jardins comme il est une saison douce.

Dans Archives sentimentales d’une guerre au Liban, elle dira: Cherchant la folie sous les sabots de nos rancunes, Nous avons prononcé les mots qui tuent.

Et encore:

Dans la bouche noire des villes,

Sonne le glas des fleurs.

Le pays est mort de beauté,

Tué par un éclat de rire.

Un obus dans la terre a creusé un sourire.

Des mots de toute beauté comme pour conjurer l’horreur.

Aussi ai-je enfermé sous ma langue un pays, Gardé comme une hostie.

Sensible de là où elle se trouve à la chute de son pays de cœur, Andrée Chédid écrira dans Le message, qui raconte la blessure sur fond d’histoire d’amour:

Ici, comme en d’autres régions, chacun retrouve des raisons de haïr, de châtier, de massacrer. Avec ses bottes gigantesques aux semelles de plomb, l’Histoire rabâche, broyant sur son passage les hommes et leurs lieux.

Massacres, cités détruites, villages martyrisés, meurtres, génocides, pogroms... Les siècles s’agglutinent en ce lieu dérisoire, exigu, où la mort, une fois de plus, joue, avant son heure, son implacable, sa fatale partition.

Tandis que les planètes – suivant leurs règles, suivant leurs lois, dans une indifférence de métronome – continuent de tourner. Comment mêler Dieu à cet ordre, à ce désordre? Comment l’en exclure?

Dans Beyrouth assiégée, et dans l’émouvant Une mémoire dans l’oubli, Mahmoud Darwich dira:

J’ai dormi il y a deux heures. J’ai mis du coton dans mes oreilles et j’ai dormi après avoir écouté le dernier bulletin d’informations. Ils n’ont pas dit que j’étais mort, c’est donc que je suis vivant. J’ai palpé mon corps, constaté qu’il était entier. Dix doigts au sol, dix doigts plus haut. Deux yeux, deux oreilles, un long nez. L’autre doigt au milieu. Le cœur, il ne se voit pas et rien ne témoigne de sa présence, rien d’autre que mon désir obstiné de faire le décompte de mes membres. Un pistolet posé sur une des étagères de la bibliothèque, un élégant pistolet, propre, brillant, de petite taille et sans munitions. On m’en a donné une boîte avec le pistolet il y a deux ans de cela et je ne sais plus où je l’ai cachée de peur d’une bêtise, de peur d’un éclat de colère, de peur d’une balle perdue. Je suis donc vivant, ou plus exactement: je suis.

Dans son premier roman La Main de Dieu, Yasmine Char a des mots d’enfants pour décrire l’indicible:

J’ai quinze ans. Je traverse la ligne de démarcation. C’est comme un film muet, pellicule noir et blanc. Noires les boutiques calcinées, blanc le soleil du Liban. J’imagine que le franc-tireur est humain. Je marche en souriant pour qu’il ne tire pas. Je prie pour qu’il ait une mère, une sœur ou une fiancée. N’importe quelle image tendre qui puisse s’interposer de manière fulgurante entre lui, l’œil du chasseur, et moi, la tête du chassé.

Mais aussi des mots d’adulte blessé:

Quand je pense au Liban, je vois un homme qui se soulage. L’individu a de multiples nationalités, il a le visage de l’Orient et de l’Occident, il n’est pas chez lui et, de ce fait, il se comporte en voyou. Il décharge sa haine, il remonte sa braguette et il s’en va.

De son exil canadien, Wajdi Mouawad met le feu aux émotions. Dans Incendies, c’est comme si nous étions «obligés» de voir et d’entendre. Ça fait mal mais c’est nécessaire, puisque loin ou près, la souffrance a juste changé d’échos.

Ne pas croire ceux qui disent «il n’y a pas assez de mots pour dire...» Au contraire. Quand on n’a plus rien, il nous reste encore des mots; si on commence à dire qu’il n’y a plus de mots alors vraiment tout est perdu, noirceur, noirceur. Chercher même si on ne trouve pas.

Partie elle-aussi, Hanan el-Cheikh nous rejoint dans ses livres. Chargés de tristesse, ils sont là devant nous comme des rappels de ce que nous n’avons jamais dit peut-être. Comme un problème de perception ou de pudeur ou aussi de paupières baissées. L’Histoire de Zahra, une jeune femme du sud du Liban est poignante:

Je n’arrive pas à croire que ces rues que je connaissais par cœur aient pu se transformer, malgré elles, en champ de bataille. Ces rues calmes et neutres, parcourues d’un seul coup par le souffle de la vengeance et de la peur. Je ne comprends pas comment les combattants eux-mêmes, quel que soit leur côté, peuvent ouvrir le feu, dans ces rues, sous le ciel de cette ville.

La paix viendra. Mais avant cela, tout s’embrasera puis s’éteindra. Elle viendra, mais comment? Quand tout sera devenu ruines et cendres.

Dans Poste restante Beyrouth, cette absence lourde de ceux qui sont partis, coupables mais aussi de ceux qui restent, résignés:

La première chose qui m’a choquée, ce fut ta façon de bouger, de t’asseoir et de parler; tu manquais vraiment de sensibilité et d’intelligence. Pour montrer que tu étais restée avec nous, tu te composais un masque de pitié. Tu serrais les gens contre ta poitrine, puis tu caressais leurs visages, tu les étreignais à nouveau, comme pour dire: «Je sais ce que vous avez souffert.» Pourquoi cette certitude? Pourquoi la souffrance serait-elle réservée aux seules personnes qui sont restées?

N’est-ce pas sottise que de vouloir résumer tout ce qui se passe en une phrase: «La guerre, ça va comme ci et comme ça… Il y a des gens qui dansent, d’autres qui meurent.»

Après toutes ces années marquées par la guerre, notre amitié ne peut rester la même ; même les mots ont changé. La guerre a éliminé des gens, en a mis d’autres en vedette. Je me suis retrouvée l’amie de personnes qui étaient au cœur des histoires et des nouvelles, comme si j’étais encore adolescente ou en première année d’université. Parce que la guerre a détruit les conditions naturelles qui faisaient la vie de tous les jours, les gens sont devenus bizarres.

Si les mots et le style diffèrent d’un auteur à l’autre, le dénominateur commun reste la colère, la rage et surtout cette immense tristesse qui traverse le temps et touche toutes les générations. Les femmes dont les vies se croisent dans le livre d'Imane Humaydane Younes Ville à vif portent sur leurs épaules tout le poids de ces épreuves insensées:

La guerre a détruit leurs maisons et leur a volé des années de leur vie. Les gens fuient, abandonnant derrière eux les décombres de leurs habitations et pendant ce temps, la guerre continue. Les hommes gardent le doigt sur la gâchette, quand leurs femmes partent à la recherche d’un endroit sûr pour y mettre au monde de nouveaux enfants. Était-ce la folie qui est venue à nous ce jour-là ou nous qui étions venus à elle? Avait-elle vraiment fait irruption dans notre vie et dans nos cœurs? Chacun de nous ne l’aurait-il pas plutôt nourrie et laissé croître en lui? Est-ce ainsi que s’édifie une nation? Je ne savais que faire face à ces bruits qui se rapprochaient toujours, jusqu’à engloutir toute certitude.

Dans le très puissant Maryam ou le passé décomposé, Alawiya Sobh témoigne de toutes ces des vies blessées, comme écrasées par ce rouleau compresseur et ses mots sont autant de flèches:

Mais au fond, n’avons-nous pas avorté de quelque chose pendant cette guerre: qui d’un enfant, qui d’un rêve, qui d’une mémoire. La ville a vomi ses habitants. Les rues ont aboli leurs passants, les immeubles ont perdu leurs murs et les villages leurs villageois. Les gens ont avorté de leurs existences. Certains ont vomi leur pays et chacun s’est creusé en guise de patrie son propre trou et s’y est terré. Nous avons tous avorté de quelque chose.

Lire aussi

Commentaires