Cela se passe dans la vallée sainte. C’est une histoire douloureuse. Une histoire enterrée. Il semble qu’une équipe de tournage doit la relater dans un film. La narratrice est une écrivaine âgée qui revient sur ses pas. Elle s’exprime par la poésie et mentionne toujours Gebran Khalil Gebran… dans le village où elle semble se trouver et où les habitants lui sont franchement hostiles.

Elle aurait sali leur réputation et leurs familles. Elle aurait «trop pris de liberté avec eux, s’est emparée de leur existence sans leur autorisation». Là où elle a grandi, là «en haut (où) on ne vit qu’une journée à la fois tant le labeur les accable, en bas, on s’empare de la vie des autres pour tuer l’ennui».

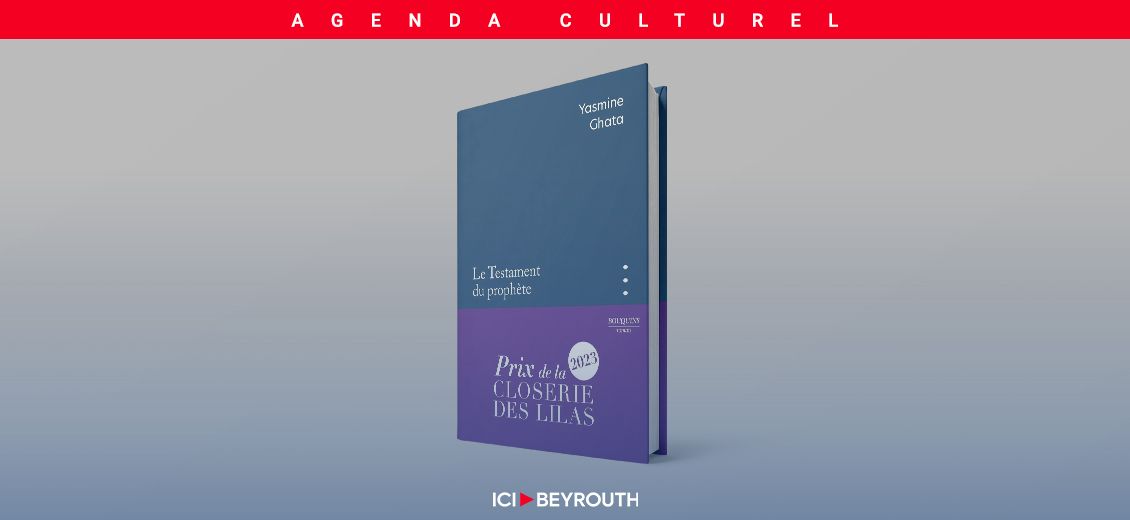

On avance dans le récit par à-coups. On lit le désarroi de la romancière à travers ses pensées qu’elle couche sur papier: «Sa cheminée, son feu à elle, c’était l’écriture.» Un drame s’est passé. Elle nous le livre par bribes: «Écrire, c’était les tuer d’une autre mort, une équivalence qui compensait sa douleur, une réciprocité à la barbarie.» On persévère, à ses côtés, dans les brumes (à l’instar de ce brouillard qui s’insinue dans la montagne sur la page de couverture de l’ouvrage). La montagne est secrète et plus encore celle «qui doit subir ces vieux démons atteints de rhumatismes et de courbatures». On veut en savoir plus, mais il faudra avancer avec l’auteure. Retrouver au compte-gouttes ses souvenirs, raviver ses douleurs: «Des années qu’elle n’avait plus pleuré, elle rattrapait le temps perdu. Ses mains ligotées l’empêchèrent d’essuyer ses larmes.»

Ce n’est que vers la moitié du roman que le très lourd secret de famille commence à émerger. On n’en entrevoit pas les contours, mais on le pressent.

Dans ce condensé d’émotions brûlantes qui se lisent d’un trait, la fille de l’écrivaine Vénus Khoury-Ghata a le tour pour nous envoûter: «J’étais constamment en état de vigilance, jamais complètement endormie, jamais complètement réveillée.» Dans ce septième roman (son premier La nuit des calligraphes chez Fayard, en 2005, a été traduit en 13 langues) elle nous retient, rivés à sa poésie dans des phrases courtes, serties, aussi intenses que ce qu’elle ne dévoilera que dans les toutes dernières pages.

La chronique de Gisèle Kayata Eid

Elle aurait sali leur réputation et leurs familles. Elle aurait «trop pris de liberté avec eux, s’est emparée de leur existence sans leur autorisation». Là où elle a grandi, là «en haut (où) on ne vit qu’une journée à la fois tant le labeur les accable, en bas, on s’empare de la vie des autres pour tuer l’ennui».

On avance dans le récit par à-coups. On lit le désarroi de la romancière à travers ses pensées qu’elle couche sur papier: «Sa cheminée, son feu à elle, c’était l’écriture.» Un drame s’est passé. Elle nous le livre par bribes: «Écrire, c’était les tuer d’une autre mort, une équivalence qui compensait sa douleur, une réciprocité à la barbarie.» On persévère, à ses côtés, dans les brumes (à l’instar de ce brouillard qui s’insinue dans la montagne sur la page de couverture de l’ouvrage). La montagne est secrète et plus encore celle «qui doit subir ces vieux démons atteints de rhumatismes et de courbatures». On veut en savoir plus, mais il faudra avancer avec l’auteure. Retrouver au compte-gouttes ses souvenirs, raviver ses douleurs: «Des années qu’elle n’avait plus pleuré, elle rattrapait le temps perdu. Ses mains ligotées l’empêchèrent d’essuyer ses larmes.»

Ce n’est que vers la moitié du roman que le très lourd secret de famille commence à émerger. On n’en entrevoit pas les contours, mais on le pressent.

Dans ce condensé d’émotions brûlantes qui se lisent d’un trait, la fille de l’écrivaine Vénus Khoury-Ghata a le tour pour nous envoûter: «J’étais constamment en état de vigilance, jamais complètement endormie, jamais complètement réveillée.» Dans ce septième roman (son premier La nuit des calligraphes chez Fayard, en 2005, a été traduit en 13 langues) elle nous retient, rivés à sa poésie dans des phrases courtes, serties, aussi intenses que ce qu’elle ne dévoilera que dans les toutes dernières pages.

La chronique de Gisèle Kayata Eid

Lire aussi

Commentaires