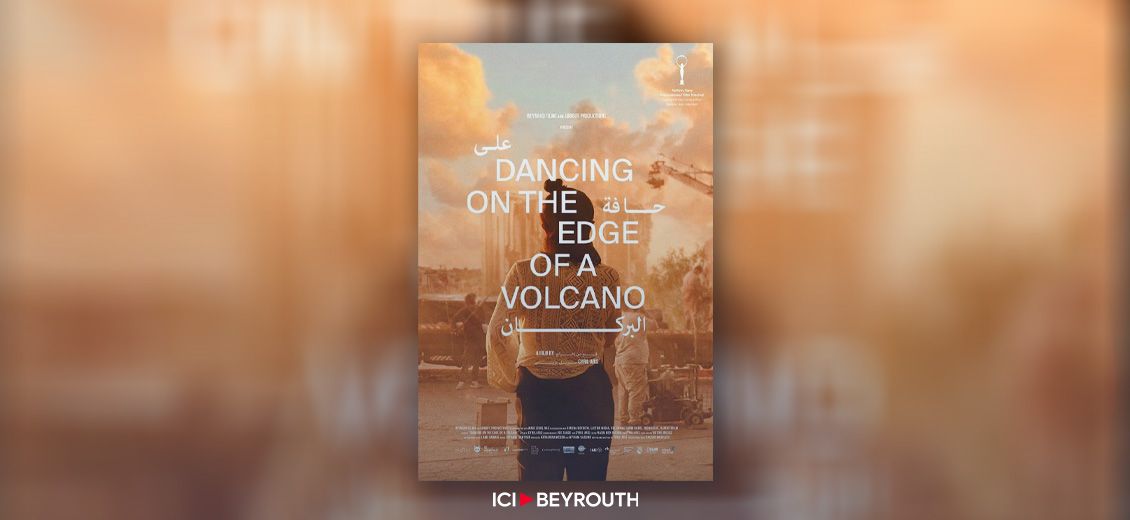

Rouge est la couleur du magma volcanique dans le film de Cyril, à vif, juste après l’explosion du 4 août, qu’il a commencé à filmer grâce à son instinct de documentariste. Le film documente le vécu de l’équipe du film de Mounia Akl, Costa Brava, Lebanon, juste après l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Danser sur un volcan a été projeté en avant-première à Paris lors du Festival du film libanais de France.

Rouge est la couleur qui s’impose dans Danser sur un volcan de Cyril Aris. L’œil rouge du DOP, Joe Saadé, qui peut-être filmerait trouble, les fauteuils rouges dans une maison ouverte aux quatre vents, le sang des blessés à vie et le rouge de la révolution. Ce rouge n’est pourtant pas provocant parce qu’il représente le rouge de nos réalités intérieures, celui qui provient des voix off, d’une caméra qui court un peu partout, essayant de capter les restes de survie. «Tout est ouvert, tout est détruit». Cyril filme pour garder «la destruction, les dégâts, les rues de Beyrouth et les quartiers complètement détruits où je suis né, où j’ai grandi», dit-il. «Ma maison, blessée, complètement défigurée…»

Et puis, juste après la panique de l’instant, «où est Mounia?» Après l’instinct de survie, vient cet élan d’aller vers l’autre, et on la voit, Mounia… elle, la réalisatrice, devant la caméra, cette fois-ci, en toute vulnérabilité. C’est pourtant celle qui mène à bout son projet de film contre vents et marées, Costa Brava, Lebanon. Brave est l’équipe de ce film. Brave, face aux guerres, face à l’explosion au cœur même de Beyrouth. Bien au-delà de la résilience, il faudrait de la bravoure pour continuer à avancer.

Le réalisateur se demande en quoi son œuvre pourrait contribuer à la reconstruction. Quel serait le rôle du cinéaste, de l’art, entre «résistance culturelle» et «déni»? Se rendant compte que sa question était aussi celle de l’équipe du film, il décide de développer son projet, liant destruction et reconstruction intérieures au vécu des Libanais; «la perte de fonds dans les banques, les problèmes d’électricité, de transport. Rentrer dans la spécificité d’une histoire servirait à raconter la plus grande histoire, celle de Beyrouth face à ses crises, ville qui se relève pour survivre».

À la suite de la partie documentée, le rire des jumelles Ceana et Geana Restom, actrices dans Costa Brava – avec (entre autres) Saleh Bakri, Nadine Labaki, Nadia Charbel, Yumna Marwan –, tire le spectateur de cette parenthèse crue. Dans un temps suspendu, le rire est insouciant. De ce détachement joyeux qui fait renaître l’espoir, l’histoire prend tout un autre sens. Filmer Costa Brava, Lebanon devient acte de bravoure. Le regard des «spectateurs» ne sera plus jamais le même après avoir vu le film de Cyril Aris. Que de pertes derrière les regards… «Joe est ton ami?», que de baumes consolateurs dans l’enlacement d’un enfant, mais aussi, que de peurs enfouies au fond de l’aventure enfantine.

Vingt-quatre jours de production, lit-on. Les regards des acteurs se croisent, fuyants, remplis de deuils d’une vie entière ou d’envie vide… et puis entiers, face caméra. Il y a aussi ceux ou celles que l’on ne voit… qu’à la fin du film, pour trinquer à la victoire sur la mort. Quel mécanisme de défense nous régit chaque jour? Qu’est-ce qui nous terrifie le plus? Le regard des autres ou notre propre regard sur nous-mêmes? Le face-à-face avec Beyrouth… ou la douleur peut-être? Tout est un. Le film de Mounia Akl, celui de Cyril, le vécu des acteurs et la scène beyrouthine. «Oui, comme le dit Joe Saadé le DOP, «Everything happens for a reason» dans le film. Mais quelle pourrait être cette raison qui nous rendrait constamment victimes d’une crise interminable au Liban? Myriam Sassine atteste, d’ailleurs, dans une scène coupée du film, qu’en fin de compte, au vu des circonstances chaotiques actuelles, le 4 août n’était qu’un chapitre parmi tant d’autres…»

On se dit que c’est courageux. On se dit que c’est peut-être cela qui nous émeut le plus dans la production de Costa Brava, Lebanon; cet après retenu par Cyril pour aller de l’avant. On observe d’un autre œil Saleh Bakri, acteur palestinien qui a décroché plusieurs récompenses, vivant à Haïfa, retenu à l’aéroport de Beyrouth pour raisons de passeport. On retient son silence respectueux, sa résilience au nom de l’art, sa séance casting-connaissance avec les deux petites jumelles. Sa patience, son humilité face à la caméra et au regard des enfants sont un voyage vers l’humanité. Quant à Myriam Sassine, productrice, elle est à elle seule un journal de guerre. Tout est là, dans son humour – noir parfois –, ses rires – nerveux parfois – et toutes les guerres journalières: Covid, catastrophes pluviales, montage de film au rythme d’un générateur d’électricité et l’absurdité d’être libanais. Un membre de l’équipe, «étranger» à tout cela, demande comment s’appelle la personne «responsable» du générateur. Rires. Tout vire au surréel et pourtant l’équipe s’acharne… «jusqu’à mettre des vitres, réhabiter les maisons et attendre la prochaine explosion». Le film de Cyril est celui qui se fait dans notre inconscient collectif, en accéléré. «Quelle folie les hommes!»

Mounia Akl est touchante dans ce film. On voit la femme derrière la réalisatrice, celle qui agit, capte le vécu, ravale ses émotions les plus profondes, continue à faire son travail et, malgré tout, à se questionner. Ses questionnements rejoignent ceux de Cyril Aris derrière sa caméra. Le temps se suspend dans un espace dérobé à la douleur et à la destruction, dans les propos du père de Mounia, Ziad Akl, architecte urbaniste ENPC et directeur de l’institut d’urbanisme de l’ALBA. Avec sa fille, il parle de l’oubli qui annihile la mémoire en destruction permanente de toute une génération. L’oubli qui le hante est celui des connaissances en architecture, art et cinéma… qui n’est pas lié au passage du temps, mais au quotidien massacrant du vécu libanais, aux actualités aussi ravageantes que banales des politiciens. La seule aspiration pour une jeunesse créative serait-elle de prendre son envol loin du cocon familial? «Cette scène est placée vers la fin du film parce que Ziad Akl offre une très bonne conclusion à travers sa philosophie», dit Cyril. «Se retrouver constamment dans un état de crise pousse la jeunesse libanaise à vouloir se prouver encore plus. Voilà pourquoi elle excelle dans tous les domaines, notamment celui de l’art, que ce soit au Liban ou à l’étranger, poussée par le désir de créer», poursuit le réalisateur.

Dans les yeux de Mounia, longeant le port de Beyrouth, en route peut-être vers cet aéroport, nous parviennent toutes les réponses du monde. Le film de Cyril est dérangeant, touchant, sensible, ponctué par des prises de scènes de Maroun Baghdadi; Whispers (Murmures), 1980, parallèle au sien, qui lui, poursuit la poète Nadia Tueini dans les différentes régions du Liban d’après-guerre et dont le titre du film de Cyril Aris est tiré. À travers ce cinéma dans le cinéma, comme un hommage à ce septième art du passé-présent, le réalisateur retrace la même histoire cyclique d’un Liban, écorché vif de questionnements interminables et de films sans fin. Des documentaires entremêlés de fiction réelle, bel et bien vécue s’incrustent dans la mémoire du temps. De la poésie de l’image et des êtres, tout émane, tout démarre, latent ou exposé, prêt à exploser. Devant le film de Cyril, comme une fresque artistique au nom de la guerre, on se tient face à toutes nos guerres intérieures et volcans émotionnels, en miroir à cette fresque artistique, Dancing on the Edge of a Volcano et, chacun à son tour, dans une spirale interminable, on danse sur un volcan. Beyrouth, «tu me demanderas pourquoi j’ai tardé… et je te raconterai où j’étais…»

Mounia Akl dit en s’adressant à Beyrouth, «tu me demanderas pourquoi j’ai tardé… et je te raconterai où j’étais…» Et vous, où en êtes-vous de votre relation avec Beyrouth dans le temps et dans l’espace?

Difficile de répondre à cette question parce qu’elle a été l’un des points principaux du film. C’est pour cette raison que j’ai aussi inclus les extraits du film de Baghdadi. C’est l’éternelle question des Libanais; ceux qui ont quitté le Liban et ne veulent plus en entendre parler, ceux qui, au contraire veulent y rester coûte que coûte… on demeure dans ce grand éventail entre ces deux extrêmes accueillant cette coexistence d’amour et de haine. Le Liban est un pays qu’on aime, mais qu’on aime aussi détester. Cette question reste sans réponse parce qu’elle fait partie de l’identité libanaise. Enfin, en ce qui concerne le cinéma, c’est dur de trouver les fonds pour produire un film libanais sans nécessairement passer par un autre pays, en l’occurrence l’Europe. Je dirais que je me retrouve, comme tant d’autres cinéastes, assez nomade...»

Marie-Christine Tayah

Instagram: @mariechristine.tayah

Lire aussi

Commentaires