Avec ce titre dont la véritable signification n’est révélée qu’à la fin, Victor del Arbol signe un roman puissant qui met en scène trois générations d’hommes violents. Ne faudrait-il pas user plutôt du pluriel et dire «les fils des pères»? Ils sont plusieurs, en effet. Le grand-père, Simon, qui, d’abord pour expier les fautes de son beau-frère anarchiste, ensuite pour assouvir la vengeance d’un militaire dont il a séduit l’épouse, se bat aux côtés des franquistes, avant d’être contraint de rejoindre la division Azul, luttant avec l’armée allemande sur le front russe. Le père, dont la mort intervient au début du roman, a autrefois quitté Barcelone pour s’engager dans la Légion étrangère du Sahara oriental. Et enfin Diego, le fils, incarcéré pour meurtre. Liens du sang et caractères forts unissent ces trois hommes, qui se sont haïs mutuellement. Leur destinée les confronte à diverses formes de violence – familiale, politique ou sociale.

Entre fresque et puzzle, une construction virtuose du récit

Le récit tient à la fois de la fresque et du puzzle et nous confronte à la grande histoire, celle de l’Espagne contemporaine, qui s’entremêle inévitablement avec les destins individuels. Construit sur une série d’analepses, il opère de fréquents retours en arrière avant de revenir au présent. Il nous tient en suspens et nous leurre, jusqu’à la révélation finale.

Diego Martin a tué Martin Pearce, l’infirmier de sa sœur Liria, en 2011. Pourquoi cet universitaire renommé, époux d’une femme riche, jouissant d’un statut social et de revenus confortables, a-t-il commis l’irréparable? De quelle faute Martin s’est-il rendu coupable? Plutôt que de répondre tout de suite à ces questions, l’écrivain revient sur le passé. Tous ces rappels sont déclenchés en premier lieu par la mort de son père, un personnage ambigu et complexe:

«Assis au même endroit, son père avait découvert les îlots d’immeubles de l’Eixample la Sagrada Familia, les tours de la centrale thermique de Sant Adrià et les milliers d’antennes et d’étendoirs des constructions qui dévalaient la pente jusqu’au bord même de la Méditerranée. Le diable avait dû le tenter, Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores, et son père l’avait cru. On pourrait dire que la bataille entre la ville et son père avait connu des moments épiques, à l’image du siège de Troie. En un sens, cela avait ressemblé à son histoire avec la ville. Une histoire d’amour et de haine. Diego et son père, deux mémoires du même paysage, deux enfants à des époques différentes, griffonnant des symboles étranges sur le sol, avec une branche, les yeux mi-clos, offrant leur visage au soleil, avec le même sourire féroce, résolu, suicidaire.»

Avec un art consommé, l’auteur unit, dans ce premier portrait, un père et un fils, en soulignant le déterminisme tragique qui régit leurs existences. La relation de réciprocité des personnages et celle qu’ils entretiennent avec le paysage mettent en jeu des rapports de pouvoir et de domination, dans une perspective marquée par le diabolique. Mais bien avant, celle du père et du grand-père de Diego s’est déroulée dans un contexte de violence tant physique que psychologique.

L’inscription de la violence familiale à l’intérieur d’une violence politique et sociale

La famille dont sont issues ces trois figures de pères (même si Diego n’a pas de fils, juste une fille adoptive, Ana, qui le hait) a été asservie depuis des siècles par une famille puissante, les Patriota (au nom aussi emblématique qu’ironique, puisque leur dévouement envers la mère patrie consiste à envoyer d’autres qu’eux-mêmes la défendre). Simon, le grand-père, gêné par l’engagement politique de son beau-frère Joaquin, assassiné par les franquistes, se retrouve en dépit de sa loyauté à la cause sur le front russe, perpétuant l’oppression dont est victime sa famille. Son fils, qui a grandi avec la fille des patrons, subit le poids d’une accusation injuste et rêve de se venger en devenant propriétaire de la grande maison. Diego enfin, en dépit de sa réussite, n’a pas assouvi la haine qu’il voue à son père, coupable d’inceste. Entre châtiments corporels et abus sexuels, violences conjugales et maltraitance des enfants, les figures paternelles se retrouvent mises en accusation dans le roman. Parfois, elles revêtent une dimension de cruauté et de vice légitimée par le statut social. C’est le cas des exactions commises sous prétexte de guerre, comme les horreurs perpétrées sur le front russe, que l’auteur détaille avec une grande crudité, ou les sévices infligés par le Gros, un ancien déserteur de la légion reconverti en trafiquant.

«On racontait des horreurs à son sujet, sur la cruauté de ses méthodes pour contrôler la quasi-totalité du marché noir entre Laâyoune et la frontière algérienne. Amateur de whisky et de montres de luxes, le Gros, défini comme un sybarite, aimait aussi les vices que personne d’autre ne pouvait se permettre. Des enfants qu’il appelait sinistrement mes fleurs.»

À ces violences domestiques s’ajoute le poids du patriarcat, de l’oppression sociale (en particulier, la misère qui oblige certains habitants pauvres à se réfugier dans des grottes) par laquelle le prêtre du village, bienveillant au premier abord, se révèle complice de l’oppression. Chacun des trois héros, qui n’est pas foncièrement mauvais au départ, se retrouve absorbé par cette spirale de violence, à laquelle il finit par céder.

L’inutilité des livres

Même si Diego s’efforce d’échapper à son destin par la lecture et les études, qui lui permettent de changer momentanément de vie, il en constate aussi le caractère vain, lorsque l’espoir laisse la place à la désillusion. Épris de philosophie, puis de poésie durant sa jeunesse, il s’est imaginé que l’unique vérité résidait dans les livres:

«Je dévorais les livres parce que je n’arrivais pas à vivre. Quand ma mère partait au travail nettoyer la merde des riches, j’allais chercher mes frères à l’école et nous montions la côte qui menait à la petite bibliothèque… Mais moi je ne voulais jamais partir, je préférais rester à l’abri, dans cette petite salle, sous les néons de cette baraque, à lire, à fuir la réalité. Car c’était un endroit où le Mal ne pouvait m’atteindre, il n’y avait pas cette douleur que je ne pouvais plus supporter mais des vies magiques, des rêves, des espoirs.»

L’évocation de ces moments merveilleux se conclut par une note pessimiste, voire désespérée, lorsque le protagoniste prend conscience que «tout ne peut pas être expliqué, et encore moins compris». L’ambition, le travail, la réussite ne suffisent pas à écarter la tragédie inhérente aux divers personnages, victimes autant du monde extérieur que de leur nature propre. Le livre constitue une réflexion sur la violence, celle que l’on subit, celle que l’on finit par infliger aux autres. Devenus bourreaux, les protagonistes masculins se retrouvent parfois confrontés à une forme d’ironie tragique, parfois par simple aveuglement, devenant à leur tour ce qu’ils avaient cru refuser. L’intelligence et la prise de conscience ne les empêchent pas de courir vers leur perte, comme la montre avec maestria Victor del Arbol.

Faisant alterner diverses temporalités, dans une construction rigoureuse de l’œuvre, Victor Del Arbol montre comment les fils reproduisent, à leur manière, les erreurs de leurs pères sans pouvoir y échapper. Il met en évidence le rôle joué par les convulsions de l’histoire dans les destinées individuelles, en les ancrant dans des moments extrêmes qui exacerbent les passions, comme cette description saisissante du front russe pris dans les glaces ou des trafics dans le Sahara oriental, marqué par la chaleur du désert.

Le roman des luttes et des désillusions, prenant jusqu’à la dernière page. Une maîtrise magistrale du récit, un souffle épique. Une fresque puissante et inspirée sur la violence de l’Espagne contemporaine. Victor Del Arbol au sommet de son art.

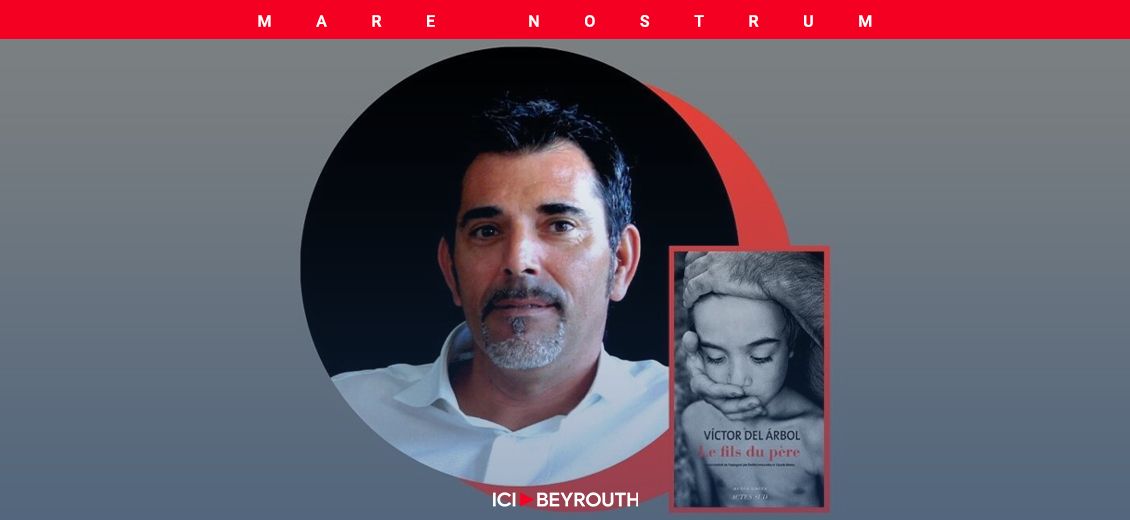

Victor del Arbol, Le fils du père, roman traduit de l’espagnol par Émilie Fernandez et Claude Bleton, Actes Sud, 06/09/2023, 1 vol. (365 p.), 23€.

Chroniqueuse: Marion Poirson-Dechonne

https://marenostrum.pm/victor-del-arbol-le-fils-du-pere/

Entre fresque et puzzle, une construction virtuose du récit

Le récit tient à la fois de la fresque et du puzzle et nous confronte à la grande histoire, celle de l’Espagne contemporaine, qui s’entremêle inévitablement avec les destins individuels. Construit sur une série d’analepses, il opère de fréquents retours en arrière avant de revenir au présent. Il nous tient en suspens et nous leurre, jusqu’à la révélation finale.

Diego Martin a tué Martin Pearce, l’infirmier de sa sœur Liria, en 2011. Pourquoi cet universitaire renommé, époux d’une femme riche, jouissant d’un statut social et de revenus confortables, a-t-il commis l’irréparable? De quelle faute Martin s’est-il rendu coupable? Plutôt que de répondre tout de suite à ces questions, l’écrivain revient sur le passé. Tous ces rappels sont déclenchés en premier lieu par la mort de son père, un personnage ambigu et complexe:

«Assis au même endroit, son père avait découvert les îlots d’immeubles de l’Eixample la Sagrada Familia, les tours de la centrale thermique de Sant Adrià et les milliers d’antennes et d’étendoirs des constructions qui dévalaient la pente jusqu’au bord même de la Méditerranée. Le diable avait dû le tenter, Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores, et son père l’avait cru. On pourrait dire que la bataille entre la ville et son père avait connu des moments épiques, à l’image du siège de Troie. En un sens, cela avait ressemblé à son histoire avec la ville. Une histoire d’amour et de haine. Diego et son père, deux mémoires du même paysage, deux enfants à des époques différentes, griffonnant des symboles étranges sur le sol, avec une branche, les yeux mi-clos, offrant leur visage au soleil, avec le même sourire féroce, résolu, suicidaire.»

Avec un art consommé, l’auteur unit, dans ce premier portrait, un père et un fils, en soulignant le déterminisme tragique qui régit leurs existences. La relation de réciprocité des personnages et celle qu’ils entretiennent avec le paysage mettent en jeu des rapports de pouvoir et de domination, dans une perspective marquée par le diabolique. Mais bien avant, celle du père et du grand-père de Diego s’est déroulée dans un contexte de violence tant physique que psychologique.

L’inscription de la violence familiale à l’intérieur d’une violence politique et sociale

La famille dont sont issues ces trois figures de pères (même si Diego n’a pas de fils, juste une fille adoptive, Ana, qui le hait) a été asservie depuis des siècles par une famille puissante, les Patriota (au nom aussi emblématique qu’ironique, puisque leur dévouement envers la mère patrie consiste à envoyer d’autres qu’eux-mêmes la défendre). Simon, le grand-père, gêné par l’engagement politique de son beau-frère Joaquin, assassiné par les franquistes, se retrouve en dépit de sa loyauté à la cause sur le front russe, perpétuant l’oppression dont est victime sa famille. Son fils, qui a grandi avec la fille des patrons, subit le poids d’une accusation injuste et rêve de se venger en devenant propriétaire de la grande maison. Diego enfin, en dépit de sa réussite, n’a pas assouvi la haine qu’il voue à son père, coupable d’inceste. Entre châtiments corporels et abus sexuels, violences conjugales et maltraitance des enfants, les figures paternelles se retrouvent mises en accusation dans le roman. Parfois, elles revêtent une dimension de cruauté et de vice légitimée par le statut social. C’est le cas des exactions commises sous prétexte de guerre, comme les horreurs perpétrées sur le front russe, que l’auteur détaille avec une grande crudité, ou les sévices infligés par le Gros, un ancien déserteur de la légion reconverti en trafiquant.

«On racontait des horreurs à son sujet, sur la cruauté de ses méthodes pour contrôler la quasi-totalité du marché noir entre Laâyoune et la frontière algérienne. Amateur de whisky et de montres de luxes, le Gros, défini comme un sybarite, aimait aussi les vices que personne d’autre ne pouvait se permettre. Des enfants qu’il appelait sinistrement mes fleurs.»

À ces violences domestiques s’ajoute le poids du patriarcat, de l’oppression sociale (en particulier, la misère qui oblige certains habitants pauvres à se réfugier dans des grottes) par laquelle le prêtre du village, bienveillant au premier abord, se révèle complice de l’oppression. Chacun des trois héros, qui n’est pas foncièrement mauvais au départ, se retrouve absorbé par cette spirale de violence, à laquelle il finit par céder.

L’inutilité des livres

Même si Diego s’efforce d’échapper à son destin par la lecture et les études, qui lui permettent de changer momentanément de vie, il en constate aussi le caractère vain, lorsque l’espoir laisse la place à la désillusion. Épris de philosophie, puis de poésie durant sa jeunesse, il s’est imaginé que l’unique vérité résidait dans les livres:

«Je dévorais les livres parce que je n’arrivais pas à vivre. Quand ma mère partait au travail nettoyer la merde des riches, j’allais chercher mes frères à l’école et nous montions la côte qui menait à la petite bibliothèque… Mais moi je ne voulais jamais partir, je préférais rester à l’abri, dans cette petite salle, sous les néons de cette baraque, à lire, à fuir la réalité. Car c’était un endroit où le Mal ne pouvait m’atteindre, il n’y avait pas cette douleur que je ne pouvais plus supporter mais des vies magiques, des rêves, des espoirs.»

L’évocation de ces moments merveilleux se conclut par une note pessimiste, voire désespérée, lorsque le protagoniste prend conscience que «tout ne peut pas être expliqué, et encore moins compris». L’ambition, le travail, la réussite ne suffisent pas à écarter la tragédie inhérente aux divers personnages, victimes autant du monde extérieur que de leur nature propre. Le livre constitue une réflexion sur la violence, celle que l’on subit, celle que l’on finit par infliger aux autres. Devenus bourreaux, les protagonistes masculins se retrouvent parfois confrontés à une forme d’ironie tragique, parfois par simple aveuglement, devenant à leur tour ce qu’ils avaient cru refuser. L’intelligence et la prise de conscience ne les empêchent pas de courir vers leur perte, comme la montre avec maestria Victor del Arbol.

Faisant alterner diverses temporalités, dans une construction rigoureuse de l’œuvre, Victor Del Arbol montre comment les fils reproduisent, à leur manière, les erreurs de leurs pères sans pouvoir y échapper. Il met en évidence le rôle joué par les convulsions de l’histoire dans les destinées individuelles, en les ancrant dans des moments extrêmes qui exacerbent les passions, comme cette description saisissante du front russe pris dans les glaces ou des trafics dans le Sahara oriental, marqué par la chaleur du désert.

Le roman des luttes et des désillusions, prenant jusqu’à la dernière page. Une maîtrise magistrale du récit, un souffle épique. Une fresque puissante et inspirée sur la violence de l’Espagne contemporaine. Victor Del Arbol au sommet de son art.

Victor del Arbol, Le fils du père, roman traduit de l’espagnol par Émilie Fernandez et Claude Bleton, Actes Sud, 06/09/2023, 1 vol. (365 p.), 23€.

Chroniqueuse: Marion Poirson-Dechonne

https://marenostrum.pm/victor-del-arbol-le-fils-du-pere/

Lire aussi

Commentaires