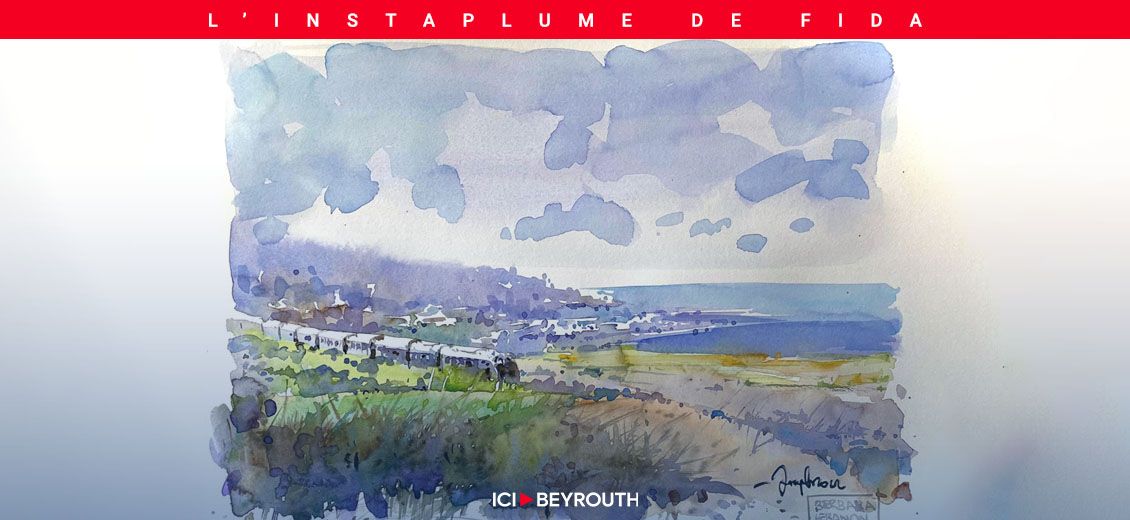

©Toile de Joseph Abou Khalil, Berbara, Liban, aquarelle, 29,7 x 42 cm

Parfois il y a trop à vivre pour écrire…

L’année entamée, les deux premiers mois se sont vite écoulés. Entre le soleil tiède de l’hiver et ses intempéries, j’ai été projetée dans un long tunnel obscur. Je peinais à en voir le bout. J’avais hâte d’en sortir, les bras ouverts, les joues roses de lumière. Je voulais respirer à pleins poumons l’air frais de la mer. Ma mer à moi, cette belle Méditerranée de mon enfance, de mon adolescence, où je me dirigeais chaque matin durant les longues vacances d’été. Je me rappelle encore nos randonnées à vélo dans notre village natal. Nous formions un groupe d’ados, entre amis et voisins. Nous nous retrouvions les matins où le ciel était d’un bleu frappant, où les vagues reflétaient les rayons scintillants du soleil brûlant. Chacun trônant sur sa bicyclette, assis ou debout, les mains accrochées au guidon, nous prenions le chemin allant de la colline du village jusqu’au littoral. La plage de galets blancs nous attendait. Nous y passions des journées entières, ramant vers l’horizon, ou lézardant sur nos grandes serviettes usées. L’écume venait caresser nos orteils, dans la peau desquels s’incrustaient parfois les épines des oursins violets. Nous restions jusqu’au coucher du soleil pour jouer aux cartes, assis à même les galets, ou à la palette entre fous rires et disputes criardes. Juste avant que la ligne de l’horizon ne soit happée par l’obscurité, nous prenions le chemin du retour à contrecœur, d’autant plus que nous arrivions au sommet de la colline en sueur, haletants, des crampes plein les mollets à force de pédaler sur les montées rudes et les tournants abrupts.

Cette insouciance me manque. Celle de mes seize ans. Quand la vie était faite de fous rires, de sourires timides et de premiers baisers. C’était juste avant que la réalité ne montre son vrai visage. C’étaient les premiers étés d’après-guerre, quand nous sortions en boîte pour extérioriser les angoisses des nuits passées sous les bombes. C’était la saison des anniversaires en grande pompe, dans les jardins transformés en pistes de lambada, où nos mini-jupes à volants dévoilaient nos jambes hâlées. C’était le temps où mes amies me poussaient à traverser les ponts ferroviaires suspendus, sans bords, à des dizaines de mètres du sol, pour surmonter mon vertige des hauteurs. Il y avait, dans notre région, un pont-rail abandonné, construit jadis pour supporter une ligne de chemin de fer. Tel un funambule, je faisais les premiers pas, le cœur battant à tout rompre, prenant mon courage à deux mains. J’arrivais à mi-chemin et je commettais la grosse erreur de regarder en bas le vertigineux vide. La sueur formait alors un fil glacial qui me parcourait l’échine. Mon cerveau était en transe. Il ordonnait à mes jambes de rebrousser chemin et mon subconscient me traitait tantôt d’adolescente écervelée, tantôt de poule mouillée. Mes copines qui étaient déjà à l’autre bout du pont de fer éclataient de rire devant mon abdication. À seize ans, j’avais horreur de l’inconnu. Du vide. De l’abandon. Je n’arrivais pas à m’abandonner à l’incertitude, je voulais garder le contrôle de mon corps, de ma destination. De ma destinée.

Revenons à mon tunnel d’aujourd’hui. J’y apprends à surmonter ce que je redoutais à seize ans. Au fond de ce tunnel obscur, j’ose avancer sans savoir quand et où je pourrais m’en sortir. La vie me bascule, me bouscule dans ses longs couloirs blancs et la peur de perdre des êtres chers, de ne pouvoir jouer le rôle du sauveur, de ne pouvoir contrôler la direction de mon propre navire et de chavirer en pleine mer, me glace les veines. Elle m’empêche de dormir. Elle m’empêche de courir. De danser. De me diriger à vélo vers la liberté du rivage, vers le grand bleu de l’insouciance. Mais j’apprends, pas à pas, à faire confiance à l’inconnu, à lui remettre les clés de ma destinée. J’ai eu une expérience spirituelle fin novembre dernier et je me suis promis de me soumettre à la Providence sans lutter, sans douter. D’écouter le silence pour sonder le mystère de cette existence incompréhensible. De faire taire mes pensées, mes analyses, mes prédictions. D’ouvrir les bras, le cœur et l’esprit pour embrasser le grand vide, l’incertitude de l’avenir. Advienne que pourra. De vivre la vie sans remettre en question ses hauts et ses bas. D’adopter le motto du «peut-être», celui de l’histoire du «vieux paysan, de son fils et de leur cheval». C’est un petit conte philosophique sur l’art de prendre du recul face aux événements, de relativiser et de garder confiance. À ceux qui lui disaient que la malchance l’avait frappé quand un malheureux événement se passait, comme à ceux qui l’enviaient quand la chance lui souriait, le vieux paysan chinois leur sortait toujours, impassible, la même phrase: «Peut-être que oui, peut-être que non.»

Nous ne voyons qu’un tout petit bout de notre réalité. Qui sait à quoi peuvent servir les expériences que nous vivons, qu’elles aient une allure positive ou négative. Qui sait quand j’arriverai au bout du tunnel, ou de l’autre côté du pont suspendu et que je me sentirai enfin à l’aise devant l’immensité de cet univers, le regard tourné vers le soleil, les cheveux dansants dans le vent de la mer. Il y a trop à vivre avant de partir. Peut-être que oui, peut-être que non.

Lire aussi

Commentaires