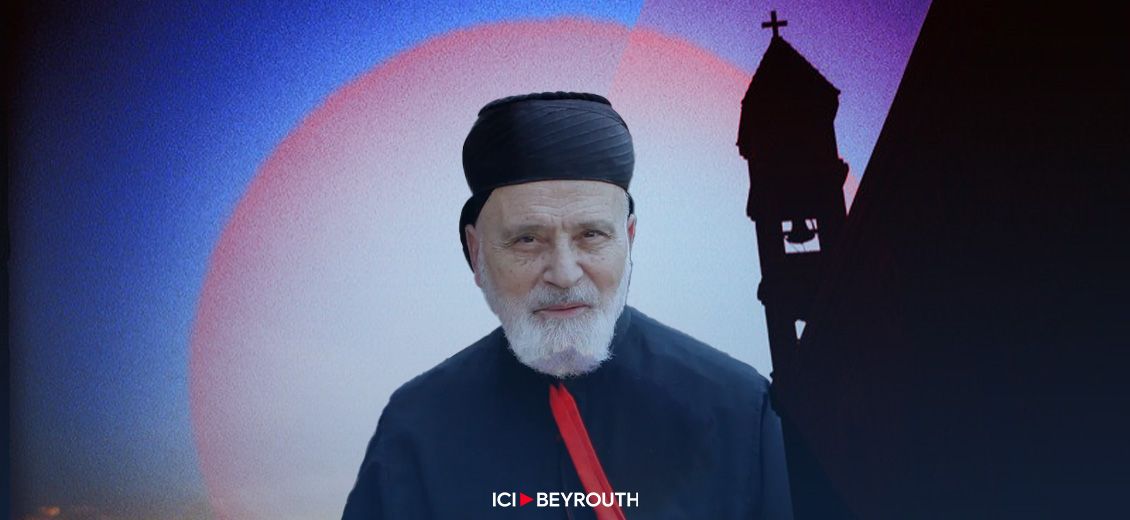

«Chaque patriarche rappelle et réactualise sans cesse le rôle que l’Église maronite doit jouer comme ferment de la nation libanaise.» Ces paroles du patriarche Béchara Raï, rapportées par Isabelle Dillman dans son ouvrage Au cœur du chaos, résument parfaitement la tâche et la passion qui furent, sa vie durant, celles du patriarche Nasrallah Sfeir (1920-2019), dont le Liban commémore chaque année la disparition, le 12 mai 2019, comme celle d’un grand homme dont le nom doit résonner dans la mémoire nationale.

Le patriarche Nasrallah Boutros Sfeir, qui avait donné l’exemple de l’humilité et de l’obéissance en remettant à Rome sa démission en 2011, pour céder la place aux plus jeunes, est décédé à l’âge auguste de 99 ans. Sa vie, si elle devait être racontée, se résumerait dans la véritable Passion qu’il vécut durant les vingt-cinq longues années de son patriarcat (1986-2011), entamé en pleine guerre civile et achevé après l’accord de Doha (2008).

Deux grands moments, l’un religieux, l’autre politique, se détachent de l’ensemble du parcours exceptionnel d’un homme que certains considèrent comme l’un des plus grands, sinon le plus grand patriarche que l’Église maronite ait connu.

Sur le plan religieux, ce fut la tenue du synode pour le Liban convoqué par le pape Jean-Paul II (1995) qui, mieux qu’aucun autre, mit en lumière la vocation du Liban comme «message de liberté et exemple de pluralisme pour l’Orient et l’Occident» (1989).

Sur le plan politique, ce fut «l’appel» historique qu’il lança, avec le synode épiscopal maronite, pour exiger le départ des troupes syriennes du Liban, conformément à cet accord de Taëf qu’il avait lui-même mis au point, «à la virgule près», avec l’ancien président de la Chambre, Hussein Husseini (cf. l’ouvrage cité plus haut).

Avant d’en arriver à ce départ, qui n’eut lieu qu’en mai 2005, après l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, le patriarche eut à souffrir de voir les maronites s’autodétruire dans un combat fratricide entre les bataillons de l’armée restés fidèles au général Michel Aoun et les Forces libanaises de Samir Geagea. Faut-il rappeler que les deux protagonistes de ces heurts véritablement «sacrilèges» en étaient sortis tous deux perdants, l’un prenant le chemin d’un exil doré en France, l’autre purgeant onze ans de prison dans une cellule au sous-sol du ministère de la Défense.

«L’histoire retiendra de lui sa position ferme, inflexible, coriace, face aux tentatives répétées du régime Al-Assad de l’amener à composition et de le convaincre d’effectuer une visite, ne serait-elle que symbolique, sur les bords du Barada», avait écrit Michel Touma dans un éditorial après son décès. Des personnalités maronites de premier plan tenteront de le «raisonner» et de le pousser à faire preuve de «pragmatisme» dans les rapports avec Damas. Mais la souveraineté, pour lui, ne pouvait s’accommoder d’un quelconque marché – surtout qu’il lui était clair qu’il ne s’agirait, dans les faits, que d’un marché de dupes.

En dépit de sa fonction et du protocole qui y est attaché, le patriarche Sfeir sut être, aussi, un homme d’action. Aux questions-pièges posées à brûle-pourpoint par les journalistes ou les hommes politiques, le patriarche s’était rendu célèbre par des phrases laconiques qui résumaient, sans qu’on puisse l’y prendre, le fond de sa pensée. «Nous avons dit ce que nous avons dit», pouvait-il répondre sans sourciller et avec le sourire à ses interlocuteurs. Une illustration parfaite de ce qu’avance quelque part la philosophe Hannah Arendt: «Le mot juste, au moment juste, c’est de l’action.»

Lire aussi

Commentaires