Etel, on me demande de parler de toi, et évidemment, je ne sais pas s’il faudrait que je parle de Sitt Marie Rose et de sa réception, de la lancinance de Au Cœur du cœur d’un autre pays, d’une œuvre majeure comme L’Apocalypse arabe, de tes écrits toujours alertes et impliqués dans l’actualité du monde, ou d’autres, plus contemplatifs, comme Journey to Mount Tamalpais, pour ne citer que ceux-là, et au fond je ne sais pas où tout cela commence, dans les livres ou ailleurs, si je n’ai pas plutôt envie de parler de nos discussions ininterrompues à Beyrouth, au City Café ou dans la maison au pied du phare, ou à Paris, aux Deux Magots ou à la rue Madame, dans ton appartement qui me semblait, et qui me semble encore, comme un observatoire d’où l’on peut voir le monde. Alors oui, Etel, parler de toi c’est parler de tout cela. Mais j’ai quand même préparé un petit texte qui, sans vouloir être savant, a le souci de mettre en évidence les points essentiels qui parlent de toi et de ton œuvre et, surtout, de te rendre hommage.

Ton œuvre, Etel, ne peut en effet se comprendre que dans cette alternance des espaces dans laquelle s’éprouvent des questions liées à l’identité, à la langue, à des choix esthétiques, à l’histoire et qui inscrivent ta pensée dans une migration continue et une mouvance en vertu même desquelles elle reste profondément de son temps.

L’identité d’abord. On sait que tu es née à Beyrouth d’un père syrien et d’une mère grecque, avec un sentiment d’appartenir, si tant est qu’il faille appartenir, à une sorte d’Orient sans limites auquel, progressivement, chez toi, se superposera l’idée, plus claire, plus incisive, plus engagée aussi, d’arabité. « Je suis à la fois américaine et arabe et les identités se contredisent parfois, mais pas tous les jours, ni même très souvent , dis-tu dans Au cœur du cœur d’un autre pays.

La langue. Tu lui consacres un essai en 1996 : To Write in a Foreign Language. Il faudrait pourtant évoquer ton rapport à la langue ou aux langues comme le lieu de l’identité en devenir, mais aussi, et surtout comme le lieu où se lisent les tensions qui traversent ta pensée. On sait que tu as grandi en parlant le grec et le turc, que ton père t’a appris l’arabe et que tu es d’éducation française. Pour ta langue d’écriture, tu recours indifféremment à l’anglais, celui de ta patrie d’adoption, et, plus rarement il est vrai, au français, ta langue d’éducation. Tout se passe comme si nous étions dans une sorte de paradis linguistique, mais ce choix, chez toi, est davantage l’expression d’un dilemme qui se comprend à la lumière des rapports complexes que tu as avec la France : ton Paris, et je pense bien entendu à Paris mis à nu, est un espace de fracture. Il représente la langue dans laquelle tu te meus avec familiarité, mais cette espèce de quiétude, loin d’être bienheureuse, n’est que l’envers d’une inquiétude. On se souvient alors que tes réticences vis-à-vis de cette langue remontent à la guerre d’Algérie et aux implications politiques que sous-tendait la langue française. On se souvient surtout que c’est à cette époque que tu décides de passer à l’anglais.

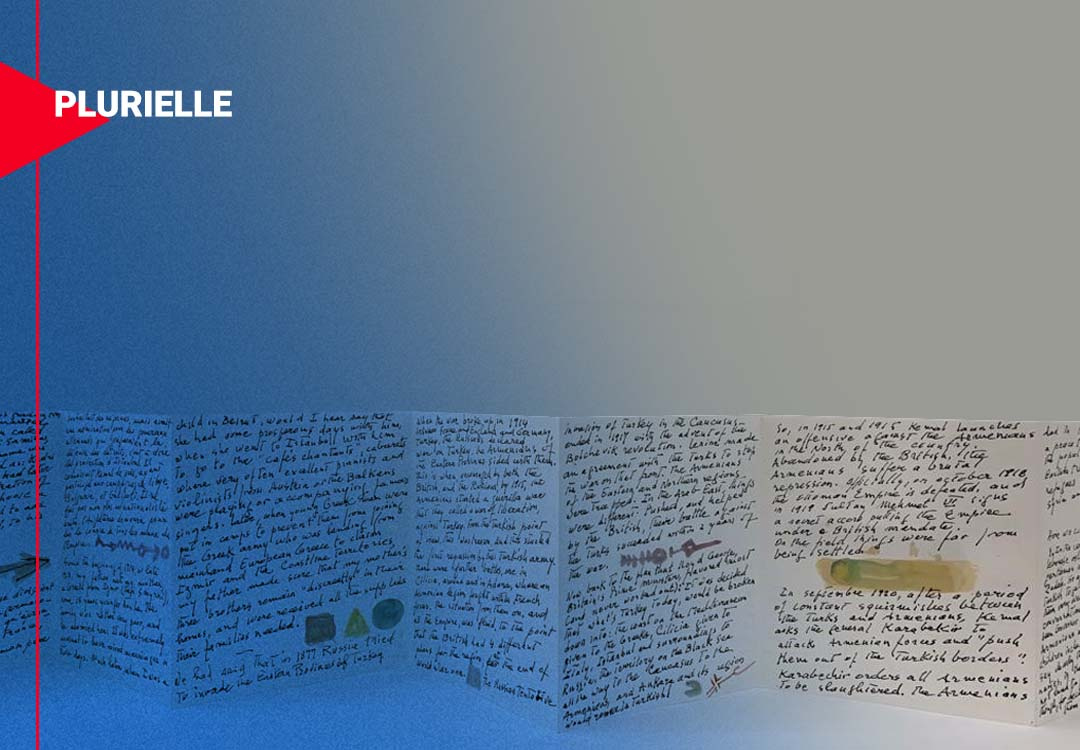

Que devient l’arabe ? Je sais que tu aurais voulu écrire en arabe. Aussi ton œuvre est-elle probablement le symptôme de cette absence et le lieu où elle se donne à lire. Elle serait d’une certaine manière le lieu d’un règlement de compte avec les langues et celui, par la même occasion, d’une quête et d’une reconquête de ton arabité, que tu effectues notamment à travers tes magnifiques leporellos où tu peins en arabe, si on peut le dire ainsi, et qui interrogent toutes les limites, du texte, de l’image, de la langue, du médium et de l’outil.

Et la peinture ? Tu t’es exprimée sur ton rapport à la peinture comme te permettant de dépasser le dilemme lié à la langue pour une forme d’expression plus ouverte : « L’art abstrait était l’équivalent de l’expression poétique. Je n’avais pas besoin d’utiliser des mots, mais des couleurs et des lignes », c’est dans To Write in a Foreign Language. Ton rapport à la peinture est plus pacifié, il met en valeur des motifs plus intimes et relevant de l’affectivité profonde. Il reste que, au-delà de ces tensions, voire grâce à elles, il y a surtout le fait que ton œuvre, Etel, est une œuvre essentiellement déterritorialisée.

Cette même déterritorialité se retrouve dans tes choix esthétiques. Entre la poésie, le récit et l’essai, voire le récit épistolaire et le théâtre, ton œuvre traverse des genres dont elle finit d’ailleurs par brouiller les contours pour créer des genres composites : poèmes-essais, récits-essais, poèmes-récits, et s’installe dans une esthétique de la citation et de l’intertextualité, du mixage et du mélange d’éléments hétéroclites qui fait de Au cœur du cœur d’un autre pays ou de L’Apocalypse arabe par exemple des œuvres de facture résolument postmoderne. D’autres œuvres se construisent sur des images fortes et particulièrement habitées, quasi archétypales, primitives, et celles-ci débordent du médium de l’écriture pour investir celui de la peinture, comme tes variations sur le paysage mental. Ton rapport à la notion de genre et de médium s’inscrit donc lui aussi dans l’expérience d’une transmigration, d’une fluidité permanente qui signifie par là même, et encore, ta liberté. Car tout cela renvoie, au fond, à une manière d’être.

C’est cette manière d’être qui explique enfin ton rapport à l’Histoire. Entre deux siècles, tu es à profondément de ton temps et tu imprimes ce dernier d’une réelle présence.

Tu es née en 1925. Tu fais partie du premier groupe d’étudiants à suivre l’enseignement de Gabriel Bounoure à l’École Supérieure des lettres de Beyrouth à une époque où, après la Seconde Guerre mondiale, Beyrouth est une ville qui devient cosmopolite et intéressante. Tu iras ensuite étudier la philosophie à la Sorbonne, dans le Paris stimulant de l’après-guerre, où tu seras l’élève de personnalités comme Bachelard et Souriau. Tu as 24 ans (1949). Dans les années 49-50 le souvenir de la guerre est encore très vif à Paris, mais celle-ci est terminée, et gagnée, et à Paris on regarde vers le futur. C’est aussi le Paris de Sartre et de l’existentialisme. Tu racontes que tu flânais dans les rues et contemplais les magnifiques couchers de soleil au-dessus de la Seine, ou la place de la concorde illuminée. Quelque temps après tu pars pour les États-Unis où tu continues tes études supérieures à Berkeley et à Harvard. Puis tu commences à enseigner la philosophie de l’art à San Rafael, en Californie, de 1958 à 1972. Dans les années 60 aussi tu commences à peindre, de l’abstrait, curieusement, qui, pour ceux qui ne regardent pas du côté du pop art ou de l’art conceptuel, est encore un modèle de référence dans ce qu’on appelle l’art moderne. Il est vrai que tu ne cachais pas ton admiration pour la peinture de Kandinsky, et ce n’est pas un hasard, je veux le croire, si le Guggenheim te consacre en ce moment même une exposition à ses côtés. Ton inspiration, néanmoins, provient davantage des peintres non figuratifs. Aussi, on t’a souvent comparée à Nicolas de Staël. Tu es donc née et tu as grandi dans ce climat, dans cette période que nous appelons modernité, profondément portée par des élans optimistes, et la croyance en un monde meilleur et ouvert sur l’avenir.

À cette époque le monde arabe aussi vit l’une des périodes les plus exaltantes de son histoire : l’idéologie nassériste porte haut l’identité arabe, et ce monde, lui aussi, tente de regarder vers l’avenir : « Pour la première fois de l’histoire arabe un groupe est mort pour les intérêts d’un autre », dis-tu dans Sitt Marie Rose.

Mais Sitt Marie Rose, que je viens de citer, marque un tournant. C’est la guerre civile au Liban où tu étais rentrée, dans les années 70, comme journaliste à L’Orient-Le Jour et Al-Safa. De retour à Paris, en 1977, tu écris Sitt Marie Rose qui interroge la notion de modernité et la met à l’épreuve. C’est le début des années graves et la fin des illusions, celle notamment d’un monde arabe uni qui n’est plus, depuis un certain temps déjà, qu’une nostalgie. Ce monde qui aurait pu être totalement différent est passé d’un désastre à l’autre, dis-tu. Cette vision catastrophique est celle qui préside à l’écriture de L’Apocalypse arabe. Tes écrits se chargent de dire l’échec des utopies qui caractérise la postmodernité.

Le projet de construction de l’Europe, la cause palestinienne, la guerre en Irak, les massacres de Jenine, la guerre d’indépendance de l’Algérie, la guerre du Vietnam, les printemps arabes, la guerre en Syrie, la thawra libanaise puis le désastre qu’il t’a fallu contempler avant de partir, les événements du monde tu les as regardés « les yeux ouverts », pour le dire comme Marguerite Yourcenar, une autre grande dame à qui d’ailleurs tu avais écrit un hommage.

C’est cette réelle présence Etel, celle en vertu de laquelle tu appartiens toujours au présent, qui explique la réception dont bénéficient encore tes œuvres et le pouvoir de réconciliation qu’elles contiennent, avec soi-même et avec le monde, avec la poésie et, ai-je envie de dire, avec l’amour qui, comme tu le dis, « est la chose la plus importante à laquelle nous soyons confrontés, mais la plus dangereuse aussi, la plus imprévisible, la plus chargée de folie. Cependant c’est le seul salut que je connaisse. » (Le Prix que nous ne voulons pas payer pour l’amour, 2015)

Je voudrais pour finir dire que tu es une métaphore. Une métaphore de quoi ? À vrai dire, cette idée s’est imposée à moi avant que j’aie eu le temps d’y penser. Peut-être est-ce en rapport avec ton charisme et cette sorte d’aura qui entoure ta personne. Mais il faut que je réponde quand même à cette question que je me suis posée et imposée. Je dirais, Etel, que tu es la métaphore d’un monde sans frontières, qui a son centre nulle part et partout, et qui est la définition même d’une contemporanéité, non désenchantée, mais parfaitement lucide et ouverte. C’est en fait pour cela que j’ai ce sentiment, profond, que le grand livre d’Etel s’écrit dans sa vie.

Ton œuvre, Etel, ne peut en effet se comprendre que dans cette alternance des espaces dans laquelle s’éprouvent des questions liées à l’identité, à la langue, à des choix esthétiques, à l’histoire et qui inscrivent ta pensée dans une migration continue et une mouvance en vertu même desquelles elle reste profondément de son temps.

L’identité d’abord. On sait que tu es née à Beyrouth d’un père syrien et d’une mère grecque, avec un sentiment d’appartenir, si tant est qu’il faille appartenir, à une sorte d’Orient sans limites auquel, progressivement, chez toi, se superposera l’idée, plus claire, plus incisive, plus engagée aussi, d’arabité. « Je suis à la fois américaine et arabe et les identités se contredisent parfois, mais pas tous les jours, ni même très souvent , dis-tu dans Au cœur du cœur d’un autre pays.

La langue. Tu lui consacres un essai en 1996 : To Write in a Foreign Language. Il faudrait pourtant évoquer ton rapport à la langue ou aux langues comme le lieu de l’identité en devenir, mais aussi, et surtout comme le lieu où se lisent les tensions qui traversent ta pensée. On sait que tu as grandi en parlant le grec et le turc, que ton père t’a appris l’arabe et que tu es d’éducation française. Pour ta langue d’écriture, tu recours indifféremment à l’anglais, celui de ta patrie d’adoption, et, plus rarement il est vrai, au français, ta langue d’éducation. Tout se passe comme si nous étions dans une sorte de paradis linguistique, mais ce choix, chez toi, est davantage l’expression d’un dilemme qui se comprend à la lumière des rapports complexes que tu as avec la France : ton Paris, et je pense bien entendu à Paris mis à nu, est un espace de fracture. Il représente la langue dans laquelle tu te meus avec familiarité, mais cette espèce de quiétude, loin d’être bienheureuse, n’est que l’envers d’une inquiétude. On se souvient alors que tes réticences vis-à-vis de cette langue remontent à la guerre d’Algérie et aux implications politiques que sous-tendait la langue française. On se souvient surtout que c’est à cette époque que tu décides de passer à l’anglais.

Que devient l’arabe ? Je sais que tu aurais voulu écrire en arabe. Aussi ton œuvre est-elle probablement le symptôme de cette absence et le lieu où elle se donne à lire. Elle serait d’une certaine manière le lieu d’un règlement de compte avec les langues et celui, par la même occasion, d’une quête et d’une reconquête de ton arabité, que tu effectues notamment à travers tes magnifiques leporellos où tu peins en arabe, si on peut le dire ainsi, et qui interrogent toutes les limites, du texte, de l’image, de la langue, du médium et de l’outil.

Et la peinture ? Tu t’es exprimée sur ton rapport à la peinture comme te permettant de dépasser le dilemme lié à la langue pour une forme d’expression plus ouverte : « L’art abstrait était l’équivalent de l’expression poétique. Je n’avais pas besoin d’utiliser des mots, mais des couleurs et des lignes », c’est dans To Write in a Foreign Language. Ton rapport à la peinture est plus pacifié, il met en valeur des motifs plus intimes et relevant de l’affectivité profonde. Il reste que, au-delà de ces tensions, voire grâce à elles, il y a surtout le fait que ton œuvre, Etel, est une œuvre essentiellement déterritorialisée.

Cette même déterritorialité se retrouve dans tes choix esthétiques. Entre la poésie, le récit et l’essai, voire le récit épistolaire et le théâtre, ton œuvre traverse des genres dont elle finit d’ailleurs par brouiller les contours pour créer des genres composites : poèmes-essais, récits-essais, poèmes-récits, et s’installe dans une esthétique de la citation et de l’intertextualité, du mixage et du mélange d’éléments hétéroclites qui fait de Au cœur du cœur d’un autre pays ou de L’Apocalypse arabe par exemple des œuvres de facture résolument postmoderne. D’autres œuvres se construisent sur des images fortes et particulièrement habitées, quasi archétypales, primitives, et celles-ci débordent du médium de l’écriture pour investir celui de la peinture, comme tes variations sur le paysage mental. Ton rapport à la notion de genre et de médium s’inscrit donc lui aussi dans l’expérience d’une transmigration, d’une fluidité permanente qui signifie par là même, et encore, ta liberté. Car tout cela renvoie, au fond, à une manière d’être.

C’est cette manière d’être qui explique enfin ton rapport à l’Histoire. Entre deux siècles, tu es à profondément de ton temps et tu imprimes ce dernier d’une réelle présence.

Tu es née en 1925. Tu fais partie du premier groupe d’étudiants à suivre l’enseignement de Gabriel Bounoure à l’École Supérieure des lettres de Beyrouth à une époque où, après la Seconde Guerre mondiale, Beyrouth est une ville qui devient cosmopolite et intéressante. Tu iras ensuite étudier la philosophie à la Sorbonne, dans le Paris stimulant de l’après-guerre, où tu seras l’élève de personnalités comme Bachelard et Souriau. Tu as 24 ans (1949). Dans les années 49-50 le souvenir de la guerre est encore très vif à Paris, mais celle-ci est terminée, et gagnée, et à Paris on regarde vers le futur. C’est aussi le Paris de Sartre et de l’existentialisme. Tu racontes que tu flânais dans les rues et contemplais les magnifiques couchers de soleil au-dessus de la Seine, ou la place de la concorde illuminée. Quelque temps après tu pars pour les États-Unis où tu continues tes études supérieures à Berkeley et à Harvard. Puis tu commences à enseigner la philosophie de l’art à San Rafael, en Californie, de 1958 à 1972. Dans les années 60 aussi tu commences à peindre, de l’abstrait, curieusement, qui, pour ceux qui ne regardent pas du côté du pop art ou de l’art conceptuel, est encore un modèle de référence dans ce qu’on appelle l’art moderne. Il est vrai que tu ne cachais pas ton admiration pour la peinture de Kandinsky, et ce n’est pas un hasard, je veux le croire, si le Guggenheim te consacre en ce moment même une exposition à ses côtés. Ton inspiration, néanmoins, provient davantage des peintres non figuratifs. Aussi, on t’a souvent comparée à Nicolas de Staël. Tu es donc née et tu as grandi dans ce climat, dans cette période que nous appelons modernité, profondément portée par des élans optimistes, et la croyance en un monde meilleur et ouvert sur l’avenir.

À cette époque le monde arabe aussi vit l’une des périodes les plus exaltantes de son histoire : l’idéologie nassériste porte haut l’identité arabe, et ce monde, lui aussi, tente de regarder vers l’avenir : « Pour la première fois de l’histoire arabe un groupe est mort pour les intérêts d’un autre », dis-tu dans Sitt Marie Rose.

Mais Sitt Marie Rose, que je viens de citer, marque un tournant. C’est la guerre civile au Liban où tu étais rentrée, dans les années 70, comme journaliste à L’Orient-Le Jour et Al-Safa. De retour à Paris, en 1977, tu écris Sitt Marie Rose qui interroge la notion de modernité et la met à l’épreuve. C’est le début des années graves et la fin des illusions, celle notamment d’un monde arabe uni qui n’est plus, depuis un certain temps déjà, qu’une nostalgie. Ce monde qui aurait pu être totalement différent est passé d’un désastre à l’autre, dis-tu. Cette vision catastrophique est celle qui préside à l’écriture de L’Apocalypse arabe. Tes écrits se chargent de dire l’échec des utopies qui caractérise la postmodernité.

Le projet de construction de l’Europe, la cause palestinienne, la guerre en Irak, les massacres de Jenine, la guerre d’indépendance de l’Algérie, la guerre du Vietnam, les printemps arabes, la guerre en Syrie, la thawra libanaise puis le désastre qu’il t’a fallu contempler avant de partir, les événements du monde tu les as regardés « les yeux ouverts », pour le dire comme Marguerite Yourcenar, une autre grande dame à qui d’ailleurs tu avais écrit un hommage.

C’est cette réelle présence Etel, celle en vertu de laquelle tu appartiens toujours au présent, qui explique la réception dont bénéficient encore tes œuvres et le pouvoir de réconciliation qu’elles contiennent, avec soi-même et avec le monde, avec la poésie et, ai-je envie de dire, avec l’amour qui, comme tu le dis, « est la chose la plus importante à laquelle nous soyons confrontés, mais la plus dangereuse aussi, la plus imprévisible, la plus chargée de folie. Cependant c’est le seul salut que je connaisse. » (Le Prix que nous ne voulons pas payer pour l’amour, 2015)

Je voudrais pour finir dire que tu es une métaphore. Une métaphore de quoi ? À vrai dire, cette idée s’est imposée à moi avant que j’aie eu le temps d’y penser. Peut-être est-ce en rapport avec ton charisme et cette sorte d’aura qui entoure ta personne. Mais il faut que je réponde quand même à cette question que je me suis posée et imposée. Je dirais, Etel, que tu es la métaphore d’un monde sans frontières, qui a son centre nulle part et partout, et qui est la définition même d’une contemporanéité, non désenchantée, mais parfaitement lucide et ouverte. C’est en fait pour cela que j’ai ce sentiment, profond, que le grand livre d’Etel s’écrit dans sa vie.

Lire aussi

Commentaires