Le Liban est un pays à lecture aussi inattendue qu’un portrait cubiste. Ces constantes sont historiques, prennent des rides, s’aggravent avec la complexité du temps qui passe. Mais, curieusement, nous continuons d’espérer. L’espoir n’a pas la même connotation chez les uns et les autres.

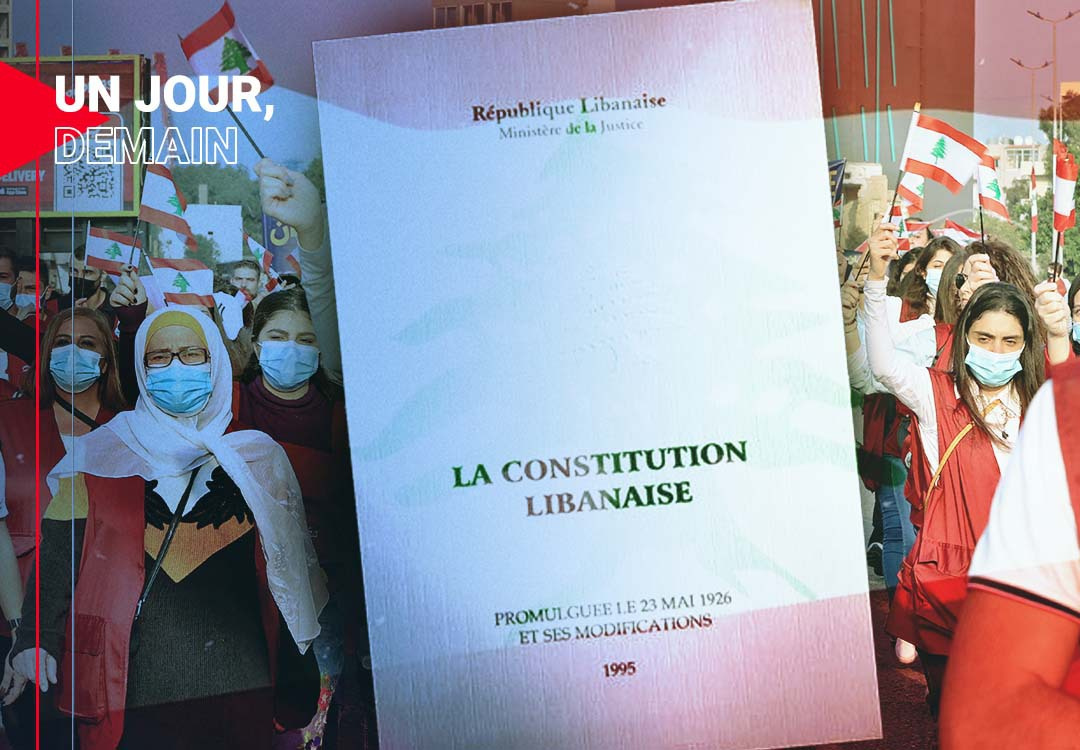

À quoi sert donc notre Constitution? Chaque jour bafouée, violée, malmenée, invoquée comme un passe-droit, la charte de nos grands principes fondateurs bat de l’aile. Il faut songer à la réécrire, pour la muscler, la clarifier, remettre notre avenir à l’heure de nos péchés. Il faut rendre nos institutions plus efficaces, éliminer les séquelles que les accords de Taef ont laissées en dotant chaque ministre de son pouvoir réservé, redonner de l’immédiateté aux décisions du président de la République.

Pendant des décennies nous avons rêvé d’indépendance nationale. Nous avons fini par l’obtenir. Mais nous n’avons pas pu rêver notre indépendance. Le plus évident réside dans l’incroyable cécité de certains leaderships qui n’ont compris du Liban que le fractionnement communautaire. Chaque communauté a tenté de s’appuyer, en s’en servant comme d’un levier, sur les forces régionales en conflit ; elle a fini par se plier à l’évidence : rien ne remplace la souveraineté et l’indépendance du Liban. Le prix payé chaque fois fut aussi lourd et absurde que le poids de la roche de Sisyphe.

Les causes et les responsabilités de cette impuissance sont partagées par les Libanais. Il ne faut pas occulter des facteurs permanents liés aux données régionales. Cette conjonction nous a constamment volé notre rêve, en essayant d’extorquer notre identité.

Il n’est pas d’indépendance sans identité. Il n’est pas d’identité qui puisse supporter la tentative permanente de tout ramener à sa communauté et à ses ambitions. Au fond, ce qui manque à la fondation d’un Liban moderne c’est un sentiment d’appartenir à la communauté nationale dans son ensemble.

Les générations de ceux qui sont nés vers la fin du mandat français devaient se battre pour que le Liban soit reconnu, par toutes ses communautés mais aussi par les pays qui l’entourent. Ce ne fut pas facile. Lorsque Rafic Hariri a proclamé haut et fort «Liban d’abord», que le Liban est une patrie définitive, que les musulmans ont cessé de «compter», que la démographie est moins décisive que le pluralisme, que le Liban est un message de convivialité, du «vivre-ensemble», on a cru que toute tentation de partition et de fédération, que tout pari sur des alliances régionales douteuses allaient être définitivement abandonnées.

Le jour où en utilisant les armes censées faire peur à Israël, on a fait entrevoir le risque d’une expédition punitive à Aïn el Remmané-Tayyouné, la peur a repris le dessus. Peur d’être déraciné, supprimé dans son identité. Pierre Gemayel disait : «Ne dites pas à quelqu’un n’aie pas peur ; encore faut-il que lui-même n’ait pas peur.» Pour inspirer confiance, on ne peut bombarder des quartiers entiers, une population, sous couleur de les «protéger», comme aimait à dire le régime assadiste des années 90.

Lorsque nous avons achevé, en 1985, au sein de la Commission de réforme constitutionnelle formée à la suite des congrès de Genève et de Lausanne, de rédiger les dix articles qui sont devenus le préambule, et les quinze autres articles qui forment l’introduction à la Constitution d’après Taëf de 1990, nous ne savions pas que deux affirmations allaient connaître une fortune imprévue¹ : «Le Liban est d’une identité et d’une appartenance arabe» (article «b» du préambule) et «Aucune légitimité n’est reconnue à tout pouvoir qui contredirait le pacte du vivre-ensemble» (dernier article du même préambule).

Nous ne savions pas que le Liban pourrait un jour «appartenir» à une mouvance perse ou iranienne, antiarabe ; ni que le mot «mithakiyeh» serait sorti de son contexte. Ce dernier mot ne signifie plus le pacte national de 1943, celui du «vivre-ensemble» islamo-chrétien que nous visions, mais plutôt le «communautarisme» intrareligieux. Un tel communautarisme divise les musulmans en factions, notamment sunnite et chiite, et les non-musulmans en «moukawanat» ou entités. Or un tel fractionnement, un tel dépeçage, sont à l’opposé de l’union sacrée que doit entretenir et alimenter le pouvoir libanais.

Cette hérésie linguistique est un signe des temps. Elle soumet l’indépendance nationale à des pesanteurs indignes du «vivre-ensemble» et ouvre la voie à ce que le préambule de la Constitution dénonce aussi, la partition, la division, la non-allégeance à la nation une et indivisible.

Les juristes savent que la «vérité historique» d’un texte de loi ou de Constitution n’est pas aussi importante que sa fonction. Les mœurs et les besoins évoluent, alors que la genèse d’un mot ou d’une expression est souvent figée. Pourtant, il est aussi établi qu’aucune coutume ou pratique constitutionnelle ne peut prévaloir en présence d’un texte. Il n’y a pas de place aux coutumes contra legem en droit. Il n’y a pas de place à l’escroquerie juridique en matière d’exercice du pouvoir.

Il est temps de retrouver non seulement un engagement pour une libanité définitive du Liban et la bonne foi dans l’exercice des fonctions. Nulle force, nul armement, nul parti, nul discours n’est supérieur.e à la légitimité constitutionnelle ; l’indépendance nationale impose la souveraineté mais aussi le courage d’agir en conséquence. La légitimité constitutionnelle, plus forte que le fait accompli, demeure une force incontournable.

(1) Une commission de 16 juristes avait été formée pour rédiger les coutumes constitutionnelles consacrée depuis la Constitution de 1926 et de codifier la «participation» des communautés musulmanes à l’exercice du pouvoir constitutionnel. Les articles déjà rédigés par la commission sont repris mot pour mot par les accords de Taëf, puis insérés dans la Constitution.

À quoi sert donc notre Constitution? Chaque jour bafouée, violée, malmenée, invoquée comme un passe-droit, la charte de nos grands principes fondateurs bat de l’aile. Il faut songer à la réécrire, pour la muscler, la clarifier, remettre notre avenir à l’heure de nos péchés. Il faut rendre nos institutions plus efficaces, éliminer les séquelles que les accords de Taef ont laissées en dotant chaque ministre de son pouvoir réservé, redonner de l’immédiateté aux décisions du président de la République.

Pendant des décennies nous avons rêvé d’indépendance nationale. Nous avons fini par l’obtenir. Mais nous n’avons pas pu rêver notre indépendance. Le plus évident réside dans l’incroyable cécité de certains leaderships qui n’ont compris du Liban que le fractionnement communautaire. Chaque communauté a tenté de s’appuyer, en s’en servant comme d’un levier, sur les forces régionales en conflit ; elle a fini par se plier à l’évidence : rien ne remplace la souveraineté et l’indépendance du Liban. Le prix payé chaque fois fut aussi lourd et absurde que le poids de la roche de Sisyphe.

Les causes et les responsabilités de cette impuissance sont partagées par les Libanais. Il ne faut pas occulter des facteurs permanents liés aux données régionales. Cette conjonction nous a constamment volé notre rêve, en essayant d’extorquer notre identité.

Il n’est pas d’indépendance sans identité. Il n’est pas d’identité qui puisse supporter la tentative permanente de tout ramener à sa communauté et à ses ambitions. Au fond, ce qui manque à la fondation d’un Liban moderne c’est un sentiment d’appartenir à la communauté nationale dans son ensemble.

Les générations de ceux qui sont nés vers la fin du mandat français devaient se battre pour que le Liban soit reconnu, par toutes ses communautés mais aussi par les pays qui l’entourent. Ce ne fut pas facile. Lorsque Rafic Hariri a proclamé haut et fort «Liban d’abord», que le Liban est une patrie définitive, que les musulmans ont cessé de «compter», que la démographie est moins décisive que le pluralisme, que le Liban est un message de convivialité, du «vivre-ensemble», on a cru que toute tentation de partition et de fédération, que tout pari sur des alliances régionales douteuses allaient être définitivement abandonnées.

Le jour où en utilisant les armes censées faire peur à Israël, on a fait entrevoir le risque d’une expédition punitive à Aïn el Remmané-Tayyouné, la peur a repris le dessus. Peur d’être déraciné, supprimé dans son identité. Pierre Gemayel disait : «Ne dites pas à quelqu’un n’aie pas peur ; encore faut-il que lui-même n’ait pas peur.» Pour inspirer confiance, on ne peut bombarder des quartiers entiers, une population, sous couleur de les «protéger», comme aimait à dire le régime assadiste des années 90.

Lorsque nous avons achevé, en 1985, au sein de la Commission de réforme constitutionnelle formée à la suite des congrès de Genève et de Lausanne, de rédiger les dix articles qui sont devenus le préambule, et les quinze autres articles qui forment l’introduction à la Constitution d’après Taëf de 1990, nous ne savions pas que deux affirmations allaient connaître une fortune imprévue¹ : «Le Liban est d’une identité et d’une appartenance arabe» (article «b» du préambule) et «Aucune légitimité n’est reconnue à tout pouvoir qui contredirait le pacte du vivre-ensemble» (dernier article du même préambule).

Nous ne savions pas que le Liban pourrait un jour «appartenir» à une mouvance perse ou iranienne, antiarabe ; ni que le mot «mithakiyeh» serait sorti de son contexte. Ce dernier mot ne signifie plus le pacte national de 1943, celui du «vivre-ensemble» islamo-chrétien que nous visions, mais plutôt le «communautarisme» intrareligieux. Un tel communautarisme divise les musulmans en factions, notamment sunnite et chiite, et les non-musulmans en «moukawanat» ou entités. Or un tel fractionnement, un tel dépeçage, sont à l’opposé de l’union sacrée que doit entretenir et alimenter le pouvoir libanais.

Cette hérésie linguistique est un signe des temps. Elle soumet l’indépendance nationale à des pesanteurs indignes du «vivre-ensemble» et ouvre la voie à ce que le préambule de la Constitution dénonce aussi, la partition, la division, la non-allégeance à la nation une et indivisible.

Les juristes savent que la «vérité historique» d’un texte de loi ou de Constitution n’est pas aussi importante que sa fonction. Les mœurs et les besoins évoluent, alors que la genèse d’un mot ou d’une expression est souvent figée. Pourtant, il est aussi établi qu’aucune coutume ou pratique constitutionnelle ne peut prévaloir en présence d’un texte. Il n’y a pas de place aux coutumes contra legem en droit. Il n’y a pas de place à l’escroquerie juridique en matière d’exercice du pouvoir.

Il est temps de retrouver non seulement un engagement pour une libanité définitive du Liban et la bonne foi dans l’exercice des fonctions. Nulle force, nul armement, nul parti, nul discours n’est supérieur.e à la légitimité constitutionnelle ; l’indépendance nationale impose la souveraineté mais aussi le courage d’agir en conséquence. La légitimité constitutionnelle, plus forte que le fait accompli, demeure une force incontournable.

(1) Une commission de 16 juristes avait été formée pour rédiger les coutumes constitutionnelles consacrée depuis la Constitution de 1926 et de codifier la «participation» des communautés musulmanes à l’exercice du pouvoir constitutionnel. Les articles déjà rédigés par la commission sont repris mot pour mot par les accords de Taëf, puis insérés dans la Constitution.

Lire aussi

Commentaires