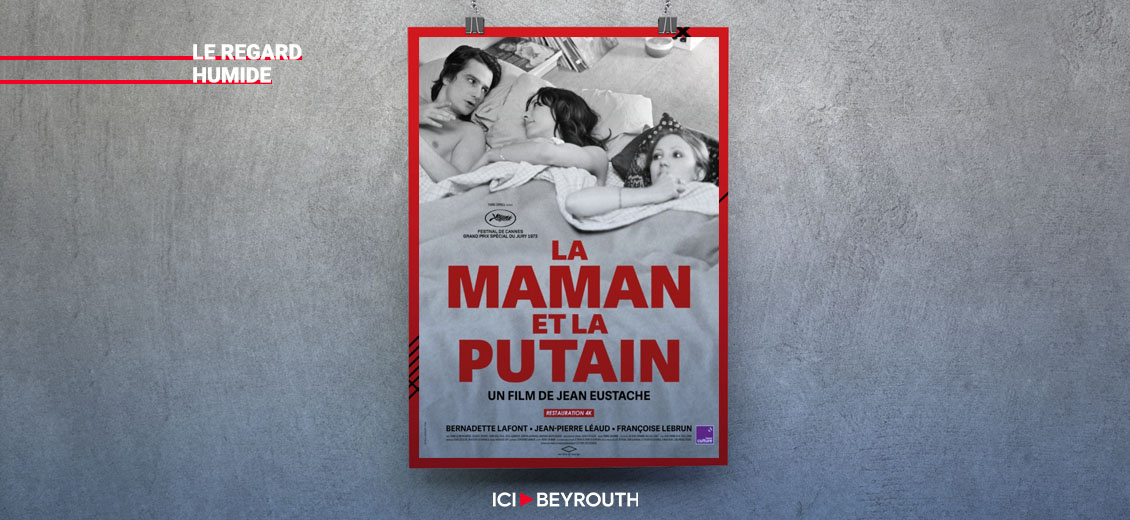

Je t’ai vue sur une étagère en formica, dans une vidéothèque des années 80 au premier étage d’un immeuble quelconque de Beyrouth ravagée par la guerre. Cette rencontre était étrange, deux cassettes maladroitement entreposées avec un titre improbable: La Maman et la putain 1, La Maman et la putain 2.

À 15 ans, ces quelques mots déclenchèrent en moi un émoi particulier, toute la contradiction de ma perception d’adolescent pubère y était suggérée. Je ne me doutais cependant pas qu’en décidant de les choisir sur un coup de tête au détriment d’un film burlesque des Charlots, ou dégressivement hilarant de Pierre Richard, j’allais me fondre immanquablement dans l’autre univers du cinéma, l’univers de la forme pure, de la précision des plans, de la rythmique des paroles ponctuées comme de notes dissonantes de musique, de la danse des acteurs, surtout d’un acteur, Jean-Pierre Léaud. Je l’avais vu dans Les Quatre Cents Coups, je m’amusais parfois à m’identifier maladroitement à sa course de travelling haletant de la fin, je traçais la route sans caméra pour me filmer, sans le regard bienveillant et dur d’un Truffaut. Mais avant même de pouvoir découvrir la suite des aventures cocasses d’Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel… je déambulais avec lui dans ce Paris imaginaire, insouciant et profondément poétique des années 70, je scrutais avec inquiétude et amusement ses gestes saccadés, son intonation incontrôlable gravée sur un texte implacable ou chaque mot a un sens, improvisé dans la tête d’Eustache, déclamé à la virgule près par des comédiens plongés dans la quintessence du cinéma d’auteur, une mise en scène et une interprétation au service de l’œuvre. De cette partition millimétrée se dégageait pourtant à mes yeux une spontanéité étonnante, comme si les dialogues s’élaboraient au temps présent, à la façon d’un documentaire, instant zéro, relatant la vie bohème de jeunes, hors du temps, sans avenir certain, la jeunesse éternelle que rien ne saurait altérer, ni les déceptions amoureuses passagères, ni la précarité financière. L’essentiel est le jeu de la vie, la phrase littéraire, les gesticulations absurdes et éphémères dans ces cafés de Paris où, au final, chaque table est une merveilleuse scène insignifiante.

Lors de séjours à Paris, il m’arrive parfois, comme bon nombre de touristes, d’errer désœuvré dans les quartiers de La Maman et la putain, de me rendre au célèbre endroit où plusieurs scènes ont été tournées. Je m’installe en catimini à la terrasse des Deux Magots, à sûrement quelques mètres des comédiens du film; ils ont bien vieilli, j’ai pu le constater lors de l’hommage rendu à Cannes, mais je sens tout de même l’ombre rassurante de leur jeunesse éternelle, de la liberté intellectuelle qui se dégage de la ville. Dans ces lieux parfois décriés par des personnes savantes et condescendantes comme des endroits pour touristes ignares, je sens pourtant un certain plaisir nostalgique de ce Paris que je n’ai pas vécu, mais que j’ai l’impression de connaître, comme un rêve récurrent incertain, à travers des plans et des visages, des mots simples débités comme un texte de Shakespeare.

Je sirote mon café et je t’oublie sur l’étagère en Formica, puis un jour on restaure ta copie, mon esprit s’emballe et je garde l’espoir de te redécouvrir, pas à Paris, mais ici, à Beyrouth, comme la première fois, avec mon imaginaire d’une ville que je ne connaissais pas.

À 15 ans, ces quelques mots déclenchèrent en moi un émoi particulier, toute la contradiction de ma perception d’adolescent pubère y était suggérée. Je ne me doutais cependant pas qu’en décidant de les choisir sur un coup de tête au détriment d’un film burlesque des Charlots, ou dégressivement hilarant de Pierre Richard, j’allais me fondre immanquablement dans l’autre univers du cinéma, l’univers de la forme pure, de la précision des plans, de la rythmique des paroles ponctuées comme de notes dissonantes de musique, de la danse des acteurs, surtout d’un acteur, Jean-Pierre Léaud. Je l’avais vu dans Les Quatre Cents Coups, je m’amusais parfois à m’identifier maladroitement à sa course de travelling haletant de la fin, je traçais la route sans caméra pour me filmer, sans le regard bienveillant et dur d’un Truffaut. Mais avant même de pouvoir découvrir la suite des aventures cocasses d’Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel… je déambulais avec lui dans ce Paris imaginaire, insouciant et profondément poétique des années 70, je scrutais avec inquiétude et amusement ses gestes saccadés, son intonation incontrôlable gravée sur un texte implacable ou chaque mot a un sens, improvisé dans la tête d’Eustache, déclamé à la virgule près par des comédiens plongés dans la quintessence du cinéma d’auteur, une mise en scène et une interprétation au service de l’œuvre. De cette partition millimétrée se dégageait pourtant à mes yeux une spontanéité étonnante, comme si les dialogues s’élaboraient au temps présent, à la façon d’un documentaire, instant zéro, relatant la vie bohème de jeunes, hors du temps, sans avenir certain, la jeunesse éternelle que rien ne saurait altérer, ni les déceptions amoureuses passagères, ni la précarité financière. L’essentiel est le jeu de la vie, la phrase littéraire, les gesticulations absurdes et éphémères dans ces cafés de Paris où, au final, chaque table est une merveilleuse scène insignifiante.

Lors de séjours à Paris, il m’arrive parfois, comme bon nombre de touristes, d’errer désœuvré dans les quartiers de La Maman et la putain, de me rendre au célèbre endroit où plusieurs scènes ont été tournées. Je m’installe en catimini à la terrasse des Deux Magots, à sûrement quelques mètres des comédiens du film; ils ont bien vieilli, j’ai pu le constater lors de l’hommage rendu à Cannes, mais je sens tout de même l’ombre rassurante de leur jeunesse éternelle, de la liberté intellectuelle qui se dégage de la ville. Dans ces lieux parfois décriés par des personnes savantes et condescendantes comme des endroits pour touristes ignares, je sens pourtant un certain plaisir nostalgique de ce Paris que je n’ai pas vécu, mais que j’ai l’impression de connaître, comme un rêve récurrent incertain, à travers des plans et des visages, des mots simples débités comme un texte de Shakespeare.

Je sirote mon café et je t’oublie sur l’étagère en Formica, puis un jour on restaure ta copie, mon esprit s’emballe et je garde l’espoir de te redécouvrir, pas à Paris, mais ici, à Beyrouth, comme la première fois, avec mon imaginaire d’une ville que je ne connaissais pas.

Lire aussi

Commentaires