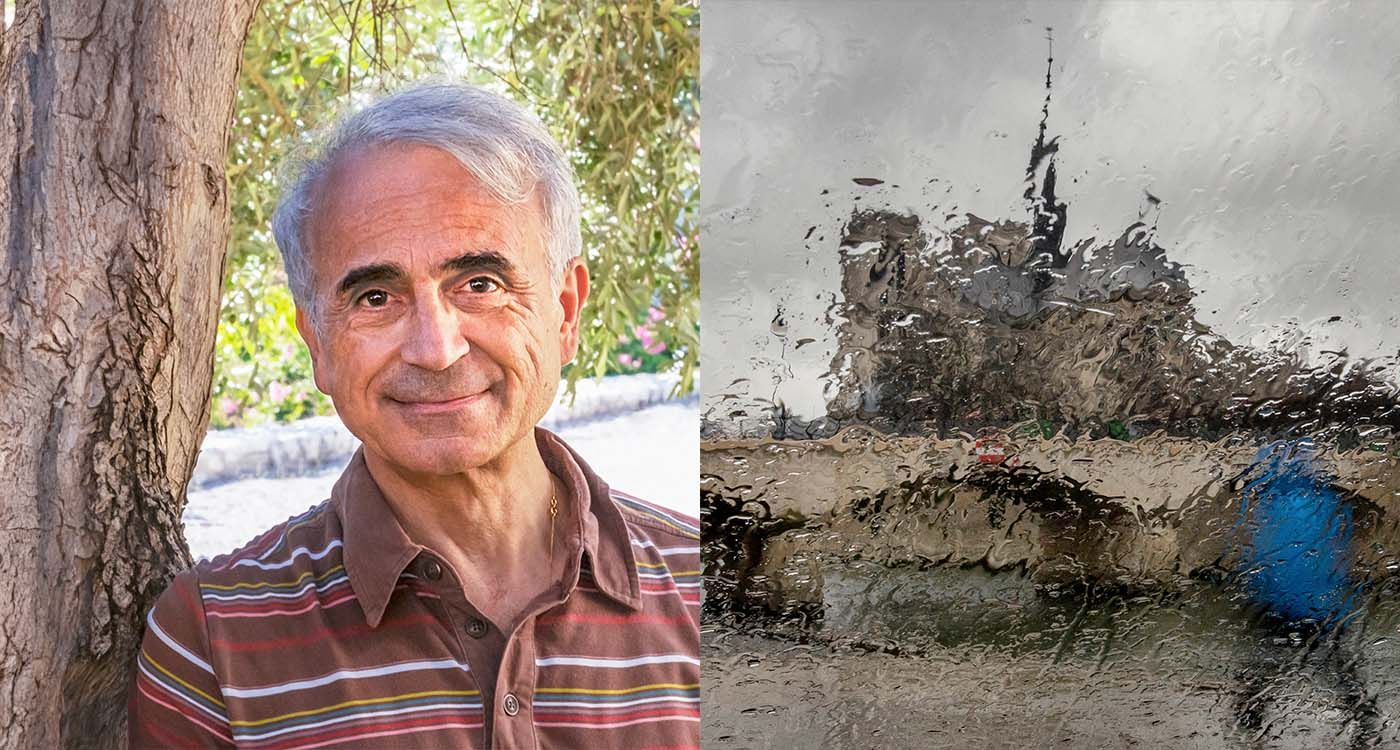

Sous ses parapluies d'encre, Paris se métamorphose. Robert Bared capture l'âme de la ville sous la pluie, transformant gouttes en prismes et flaques en miroirs du ciel. Le photographe, qui fait des rues mouillées un univers où dialoguent mémoire visuelle et poésie, s'est confié à Ici Beyrouth.

Paris, ville lumière, n'est jamais plus belle que lorsqu'elle s'habille de pluie. Les réverbères deviennent des étoiles liquides, les passants des silhouettes dansantes, et l'asphalte un miroir qui dédouble le monde. C'est cet univers que Robert Bared, photographe d'origine libanaise installé à Paris depuis 1975, s'est attaché à capturer avec une sensibilité rare. Derrière son objectif, la ville se révèle autrement, à travers un voile d'eau qui transforme le réel en rêverie, le quotidien en tableau mouvant.

Quand on l'interroge sur la genèse de sa passion photographique, Robert Bared évoque la peinture. "Ma passion pour la photographie est née de la peinture", confie-t-il. Son regard a été façonné par des années d'études universitaires et de recherches en histoire de l'art et de la littérature. "Je contemple la beauté littéraire et artistique depuis ma prime jeunesse, d'abord dans mes études universitaires puis dans mes recherches en histoire de la littérature et en histoire de l'art. J'essaye de la définir, de la comprendre, d'en cerner l'enjeu et les effets."

C'est cette quête de la beauté qui l'a conduit, presque naturellement, vers la photographie. "Il y a une vingtaine d'années, j'ai éprouvé le besoin de la capturer, et je l'ai fait en photo, le seul médium visuel à ma portée." Un besoin viscéral, presque une nécessité, qui s'est imposé à lui après des années d'observation et d'analyse théorique.

Sa culture visuelle s'est construite en strates successives, avec des influences clairement identifiées. "Ma culture visuelle a très tôt été marquée par Corot, par Fragonard ou Daumier, et en matière de paysage urbain, elle a été façonnée par des peintres comme Turner, Whistler, Monet ou Albert Marquet." On retrouve d'ailleurs dans son travail cette même attention à la lumière, aux reflets et aux atmosphères qui caractérise ces grands maîtres de la peinture.

Ce n'est que dans un second temps que la photographie est venue enrichir son regard, comme une extension naturelle de sa sensibilité picturale. "C'est dans un deuxième temps qu'elle fut enrichie par la photographie dite 'humaniste', notamment celle à la fois précise, imaginative et sensible, de Doisneau ou de Cartier-Bresson." L'héritage des grands photographes humanistes français se devine dans son attention aux silhouettes, aux postures, à cette chorégraphie urbaine que la pluie rend plus expressive encore.

Plus tard encore, la couleur est venue illuminer son univers, apportant une nouvelle dimension à sa vision. "Ensuite j'ai découvert des photographes américains comme Harry Callahan, puis Saül Leiter, comme un avènement de la couleur dans mon engouement photographique."

Le réel métamorphosé sous l'objectif

Ce qui frappe dans les photographies de Robert Bared, c'est cette capacité à transcender le réel. Comment parvient-il à capter cette dimension poétique, presque musicale, des scènes urbaines? "En m'éloignant du réel justement", explique-t-il, "quoique sans l'abolir, car la figuration ne disparaît que rarement dans mes photos." Cette précision est importante – il ne s'agit pas d'une abstraction totale, mais d'une transfiguration du réel.

Dans son travail, la réalité urbaine est subtilement transformée, sans jamais disparaître complètement. "En général, la réalité urbaine n'est présente qu'en filigrane et me fournit un matériau à la fois graphique et chromatique, c'est-à-dire, en termes musicaux, des rythmes et des thèmes." Comme un compositeur, Bared travaille avec les éléments visuels qu'il réarrange en une partition visuelle où les formes et les couleurs dialoguent selon une harmonie intérieure.

Cette approche libère l'imagination et permet une résonance particulière avec le spectateur. "Dès lors, il n'y a plus d'entrave à notre imagination, à notre sensibilité, et le paysage, moins représenté que suggéré, trouve plus facilement un écho dans nos paysages intérieurs." Une démarche qui rappelle celle des impressionnistes, mais aussi du symbolisme, où l'art ne cherche pas à reproduire fidèlement la réalité mais à évoquer des émotions, des souvenirs, des sensations.

La symphonie des gouttes

La pluie est omniprésente dans l'œuvre de Bared. Non pas comme simple élément météorologique, mais comme véritable partenaire artistique. À travers les vitres ruisselantes, elle devient un filtre créatif qui métamorphose la ville, un voile qui révèle autant qu'il dissimule.

Quand on aborde la question du hasard dans son travail, Bared nuance avec finesse: "Je cherche bien sûr à en limiter le pouvoir, tout en préservant la spontanéité de la prise de vue. Mais le hasard est là, il ne faut pas le nier. Le photographe urbain ne peut pas tout contrôler, en dehors de ses propres réglages." Cette tension entre contrôle et abandon, entre composition rigoureuse et acceptation de l'imprévisible, est au cœur de sa démarche.

Il distingue deux types de hasard dans sa pratique. D'abord celui de la rue: "Hasard de la rue, d'une part: la Street Photography, et la photographie urbaine plus généralement, est tributaire de l'animation des rues, et, dans un contexte de pluie, de l'agitation des passants tâchant de fuir l'averse." Ce hasard peut être contrariant – "Le hasard préjudiciable (une silhouette ou une moto, parfois une camionnette de livraison, déboulant intempestivement dans le champ de vision du photographe)" – mais il relativise aussitôt: cela "ne cause qu'un dégât très relatif dans la photographie numérique (que je pratique désormais), car il suffit alors d'effacer la photo, fût-ce à regret".

Mais ce hasard peut aussi être providentiel, devenant alors un allié: "Un parapluie de couleur vive, ou à motifs floraux, apportant un bienfaisant contraste dans un paysage de grisaille." Toutefois, il précise avec subtilité: "Cela dit, en l'occurrence, il ne s'agit pas de pur 'hasard', car je me poste à l'endroit propice et guette la silhouette ou la tache chromatique qui va venir s'inscrire à l'exact emplacement que je lui ai réservé et assigné dans l'économie de la photo." C'est alors qu'il évoque la notion chère à Cartier-Bresson, l'une de ses influences majeures: "Plutôt que de hasard, il faut alors parler du fameux 'instant décisif' de Cartier-Bresson. Un hasard contrôlé, invoqué, anticipé."

Il y a aussi le hasard lié à la pluie elle-même, "avec sa morphologie toujours changeante, ses sinuosités, son parcours improbable". Un hasard plus souverain, celui-là, car "le photographe ne peut jamais prévoir comment la pluie va opérer, comment elle va se projeter, s'éparpiller autour d'un parapluie ou d'un réverbère, quelles vont être ses éclaboussures, et si elle va ramollir les lignes d'un bâtiment ou l'effacer en l'inondant, si elle va brouiller les contours d'une silhouette ou la déchirer en lambeaux".

La pluie agit ainsi comme un "révélateur plastique et filtre émotionnel”. "Cette matière, sur une surface plane, est un prisme photographique abolissant ou métamorphosant la réalité, et, d'une certaine manière, la révélant dans sa vérité formelle et plastique." Mais elle est aussi, et c'est là toute la richesse de son approche, "une eau qui embue mon regard, qui me fait voir comme avec les yeux du souvenir, qui dresse entre le paysage et moi un voile d'émotion". Il cite alors Cartier-Bresson, comme une évidence: "Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur."

Le chasseur d'émotions urbaines

Face à la ville, Robert Bared refuse catégoriquement la posture du documentariste. "Surtout pas documentaire", affirme-t-il. Sa démarche est "plutôt spontanée, instinctive". Il cherche, en se fondant sur des réglages déjà expérimentés et éprouvés, à obtenir "la tonalité que mon imagination ou ma sensibilité m'a suggérée". Sa préoccupation principale lors de ses prises de vue? "J'ai le souci que la scène de rue n'entrave pas la vision picturale, en y apportant trop de réalité, mais s'y inscrive au contraire formellement comme élément avantageux et favorable, enrichissant la palette, renforçant les contrastes."

Parfois, dans ses photographies, on devine des relations humaines, des histoires esquissées, des émotions fugitives entre les personnages, "suggérées par une gestuelle ou une posture, par un positionnement dans l'espace de représentation". Les silhouettes sous la pluie, souvent floues ou partielles, deviennent les acteurs d'un théâtre urbain.

Mais Bared reconnaît les limites de la composition en temps réel, les contraintes de l'instant qui passe: "Mais je n'ai pas toujours, dans le feu de l'action, le recul pour concevoir avec fermeté tout ce qui n'est pas formel: parfois le stade de la 'conception' mentale suit la prise de vue, et le recadrage peut participer de la création de la photo."

Entre le flou et le net, entre la précision et l'évocation, ses images oscillent comme des rêves à demi éveillés, comme des souvenirs en formation. Elles nous invitent à voir Paris différemment – non pas comme une carte postale figée, mais comme une expérience sensorielle mouvante, un poème visuel qui s'écrit au fil des averses, au rythme des gouttes sur les vitres et des pas précipités sur le bitume mouillé.

Site web: https://robertbared.com/

À suivre: le second volet de cet entretien, où Robert Bared nous parlera de sa relation aux mots, au temps, et de la manière dont il compose avec la mémoire et l'éphémère.

Commentaires