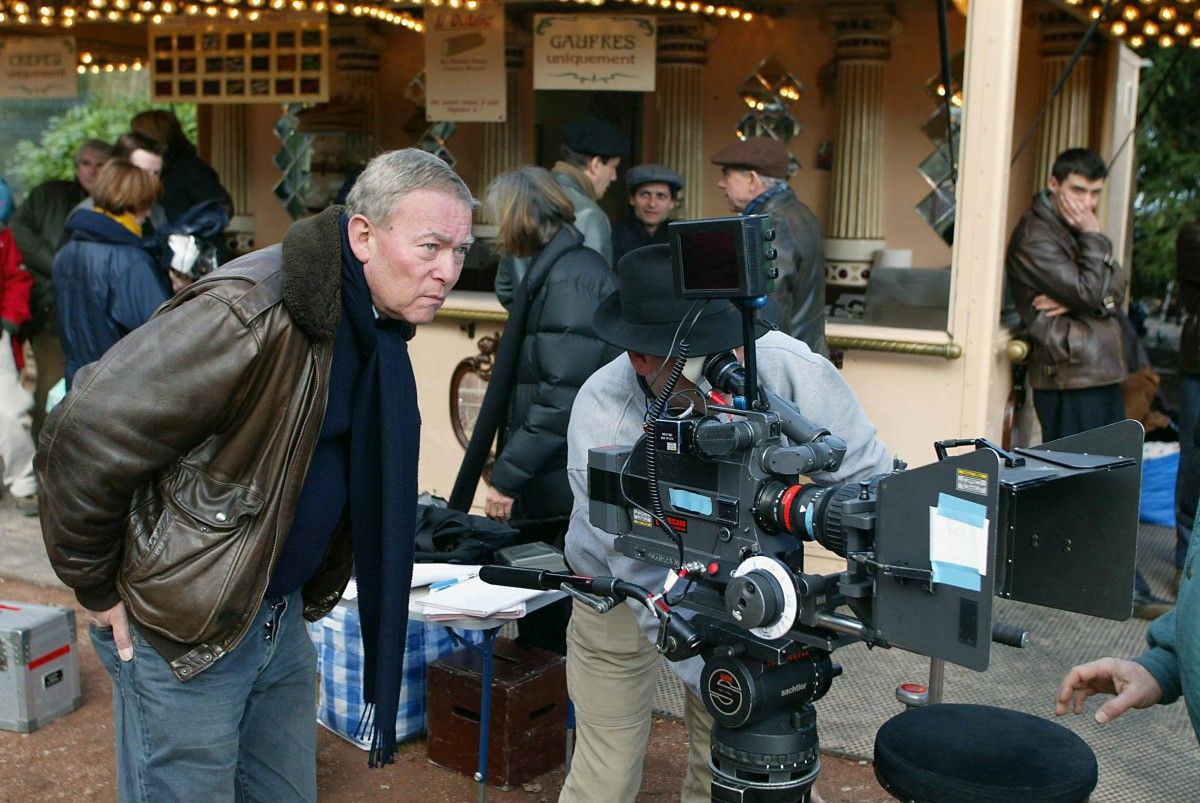

Décédé à 86 ans, Yves Boisset laisse derrière lui une œuvre cinématographique percutante, façonnée par une volonté inébranlable de dénoncer les injustices. Cinéaste de gauche, il a bravé censure et pressions politiques pour faire émerger des vérités dérangeantes à l’écran.

Yves Boisset n’a jamais voulu faire du cinéma pour divertir. Pour lui, chaque film était un combat. Décédé lundi à l’âge de 86 ans, il laisse derrière lui une filmographie marquée par l’engagement, la révolte, et la volonté farouche de mettre en lumière les zones d’ombre de la société française. Des années 1970 jusqu’à la télévision dans les années 1990, il aura incarné un cinéma de résistance, sans concessions.

Fils d’un Paris d’après-guerre, né le 14 mars 1939, diplômé de cinéma et passé par le service militaire en Algérie, Boisset débute comme journaliste au mensuel Cinéma, avant de devenir assistant de Jean-Pierre Melville et Vittorio de Sica. Très vite, il se forge une conviction: le cinéma doit servir à dénoncer l’absurde, l’injustice, et les mensonges d’État.

Son premier long-métrage, Coplan sauve sa peau (1968), appartient encore à la série B. Mais dès 1970 avec Un condé, sombre plongée dans la violence policière portée par Michel Bouquet, le ton est donné: Boisset entre dans le vif du sujet. Les ennuis avec la censure commencent. Il ne les quittera plus.

En 1972, L’Attentat, inspiré de l’affaire Ben Barka, ébranle le pouvoir gaulliste. Le tournage est interdit dans plusieurs lieux, les autorités s’en mêlent, la critique s’enflamme. L’année suivante, R.A.S. sur la guerre d’Algérie fait scandale: censuré, saboté, boycotté… mais salué par le public. En 1975, Dupont Lajoie, dénonciation brutale du racisme ordinaire, provoque des heurts, des annulations de projections, et des menaces. Jean Carmet y livre une performance glaçante.

Yves Boisset ne recule pas. Il enchaîne avec Le Juge Fayard dit “Le Shériff”, Espion, lève-toi ou encore Canicule. Le SAC, service d’ordre gaulliste, tente de faire effacer toute mention dans Le Juge Fayard? Boisset remplace le mot par un “bip” sonore: dans les salles, les spectateurs crient "SAC : assassin!". Un effet viral avant l’heure.

À force de se heurter à des pressions constantes, Boisset délaisse le grand écran en 1991. Il se tourne vers la télévision, sans renier ses convictions. Ses téléfilms, de L’Affaire Seznec à L’Affaire Dreyfus, ou encore Les Mystères sanglants de l’Ordre du temple solaire, gardent la même rigueur, la même colère. Le réalisateur y explore l’histoire oubliée, les non-dits, les blessures d’un pays.

En 2011, il publie ses mémoires, La Vie est un choix, où il évoque sans détour son parcours, ses luttes, et accuse l’ancien ministre Michel Charasse de lui avoir intenté un contrôle fiscal pour un film jugé gênant par le pouvoir. Le film ne verra jamais le jour, mais le combat, lui, ne s’arrêtera qu’avec sa disparition.

Yves Boisset laisse trois enfants, une œuvre puissante, et une conviction intacte: le cinéma peut et doit déranger.

Avec AFP

Commentaires