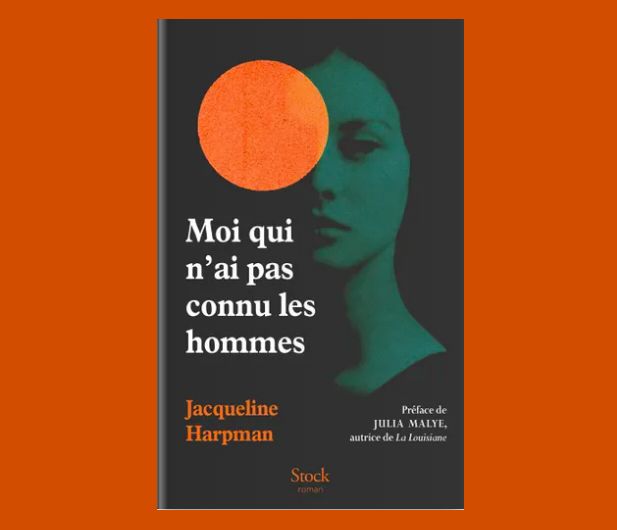

Le roman Moi qui n’ai pas connu les hommes connaît une résurgence spectaculaire grâce aux réseaux sociaux anglophones. Longtemps ignorée, cette dystopie féministe de Jacqueline Harpman revient au premier plan éditorial en France.

La réédition de Moi qui n’ai pas connu les hommes de la Belge Jacqueline Harpman conclut l’inattendue renaissance d’un roman dystopique féministe, succès critique en 1995, ressuscité sur les réseaux sociaux dans les années 2020.

Après des maisons d’édition britannique et américaine, l’éditeur français Stock republie mercredi cette fiction troublante, où la narratrice vit, sans passé ni avenir compréhensibles, dans un monde étrangement dépouillé, d’abord oppressant puis déroutant.

Ce roman revient en France après une vague de «viralité» dans les pays anglophones, telle que seuls savent en générer TikTok, Instagram et autres.

The Cut, supplément en ligne du New York Magazine, l’a comparé à un monument du genre, La Servante écarlate de la Canadienne Margaret Atwood.

«Personne ne sait exactement comment se sont passées les choses», écrivait sa journaliste littéraire, après avoir vu des centaines de jeunes lectrices raconter qu’il s’agissait de l’un de leurs livres fétiches.

«Identités féminines»

Jacqueline Harpman a 66 ans quand elle publie ce roman, son neuvième. Elle jouit alors d’une solide réputation dans le milieu des lettres.

Cette psychanalyste bruxelloise se retrouve en finale du prix littéraire français Femina, comme elle l’a déjà fait quatre ans auparavant avec La Plage d’Ostende. Elle perd, mais remportera le prix Médicis 1996 avec Orlanda.

Après sa mort en 2012, son œuvre intéresse les chercheurs. Elle fait partie, par exemple, aux côtés des Françaises Nina Bouraoui ou Marguerite Yourcenar, des huit autrices étudiées dans une thèse de doctorat sur «la construction des identités féminines» dans la littérature depuis 1950.

L’identité en général, féminine en particulier, est en effet un thème qui traverse l’œuvre de cette romancière, chez qui le style classique, très maîtrisé, tranche avec les questions profondes et dérangeantes posées par ses intrigues. Ici, en l’occurrence : pour quoi vivre quand il est interdit de cultiver le lien avec les autres ? Et que devient une société privée d’hommes ?

À en croire The Cut, sa redécouverte par le grand public est partie de l’intuition, en 2018, d’un ou d’une éditrice chez Vintage UK qui feuillette ce livre oublié, traduit en 1997 sous le titre The Mistress of Silence («La Maîtresse du silence»).

Alors que le féminisme affronte des critiques virulentes venues des milieux conservateurs et que La Servante écarlate connaît un regain de popularité, cette maison d’édition britannique fait reparaître en 2019 une traduction révisée, sous un titre plus respectueux de celui choisi par Jacqueline Harpman, I Who Have Never Known Men.

La traductrice, Ros Schwartz, a revu son texte, au détriment des mots aux racines latines, qui sont d’un registre plus soutenu en anglais. La couverture est modernisée, assez réussie pour que Stock la reprenne six ans plus tard.

«Corde sensible»

«Après le confinement (du printemps 2020), c’est devenu un best-seller», explique Raphaëlle Liebaert, éditrice chez Stock. Au début du livre, 40 femmes sont en effet enfermées ensemble sans avoir le droit de se toucher, ce qui évoque immanquablement les «gestes barrières» et la «distanciation sociale».

Un éditeur américain, Transit Books, fait le pari à son tour en 2022. Le livre marche tout aussi fort aux États-Unis.

«C’est l’une des choses merveilleuses dans l’édition : on ne peut jamais savoir», a affirmé la traductrice au Guardian en février. «Je suppose que ça touche une corde sensible chez la jeune génération, ce que ça n’avait pas fait à l’époque».

La réédition française gagne une préface d’une romancière de 31 ans, Julia Malye. Elle y relève que «Jacqueline Harpman a écrit la trame de ce texte en une nuit», et qu’il peut être vu comme «plus encore que féministe, (…) humaniste».

«Nous en sommes à 30 cessions internationales. Ce n’est pas souvent qu’un livre en français est autant traduit», relève Raphaëlle Liebaert.

Par Hugues HONORÉ / AFP

Commentaires