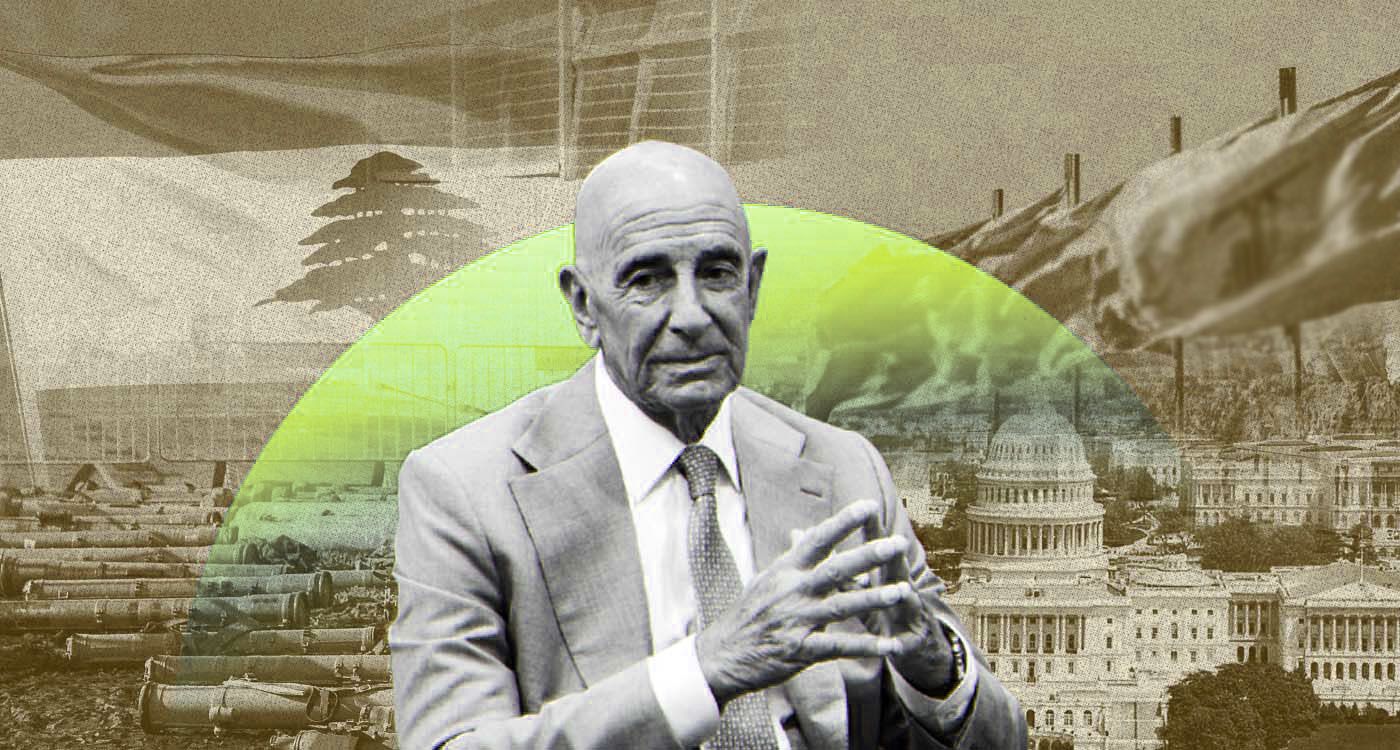

À écouter Thomas Barrack, on pourrait croire que le Liban est à deux doigts de la rédemption. Ou au bord du précipice. Ou les deux à la fois. L’envoyé spécial américain multiplie depuis plusieurs mois les déclarations tantôt optimistes, tantôt menaçantes, parfois confuses, toujours répétitives. À chaque tweet, chaque déclaration, le même refrain: désarmement du Hezbollah, restauration de la souveraineté de l’État, dialogue régional. Des mots devenus un mantra, scandés avec application mais sans effet tangible. Comme si Barrack lisait à voix haute une feuille de route que personne ne suit, pas même lui.

Un diplomate en mission administrative

«Ce n’est pas Philippe Habib en 1982», tranche sèchement le général à la retraite Khalil Helou, interrogé par Ici Beyrouth. «On est face à un diplomate en mission administrative, pas un stratège qui bouscule l’ordre établi». Ses déclarations, d’ailleurs, ne font qu’effleurer la réalité, selon l’expert: «Il parle beaucoup de souveraineté, sans jamais aborder le cœur du problème: comment la reconquérir, concrètement?». Un constat qui coupe net. Barrack, dit-il, ne semble même pas maîtriser les rouages institutionnels libanais.

Il faut dire que le plus déroutant chez l’envoyé spécial des États-Unis reste la fluctuation permanente de son discours.

À Beyrouth, il se dit optimiste. À Paris, il parle de menace existentielle. Devant le président de la Chambre, Nabih Berry, il vante le dialogue et se montre satisfait des résultats de leur entretien. Devant Salam, il souffle le vent du danger. On peine à suivre. Tantôt, il évoque un espoir de percée diplomatique, tantôt, il agite le spectre de sanctions ou d’escalade régionale.

«Il faut lire ses propos comme la traduction fidèle de la ligne washingtonienne qui, elle, compte réellement», explique le général Hélou. «Depuis le début, elle n’a pas changé: les Américains veulent des actes, pas des paroles. Et pour l’instant, ils n’ont vu que des slogans».

Selon un analyste libanais qui a requis l’anonymat, la mission de Thomas Barrack repose sur deux objectifs: le désarmement du Hezbollah et la normalisation avec Israël. Ambitieux? Trop, pour certains. Réaliste, pour d’autres. D’autant plus que, pour l’instant, l’émissaire américain n’a obtenu que des promesses en l’air et des sourires polis. «Le président libanais, Joseph Aoun, a confié le dossier au président du Parlement, Nabih Berry», affirme notre intervenant. «Nabih Berry, lui, attend l’issue du bras de fer américano-iranien. En attendant, tout le monde joue à “Wait and see”», poursuit-il.

La vérité, c’est que le Liban n’est plus une priorité, selon certains observateurs. Les regards se tournent ailleurs. Vers la Syrie, notamment, où l’on parle de réorganiser l’armée, de normalisation avec Israël, de six milliards d’investissements saoudiens déjà engagés.

On rappelle, à cet égard, que l'Arabie saoudite a signé jeudi dernier, à Damas, des accords d'investissement et de partenariat avec la Syrie, lesquels totalisent 6,4 milliards de dollars et sont destinés à reconstruire les infrastructures et d'autres secteurs clés du pays ravagé par la guerre.

Entre-temps, le dossier libanais, lui, prend la poussière.

À ce jour, aucune proposition nationale sérieuse n’a été mise en place, aucun mécanisme, aucune mesure sur le terrain. Juste des discours. Beaucoup de discours, mais aussi beaucoup de plans, de feuilles de route, de délais et de promesses, très souvent restés sans suite.

Dans ses propos, le président Aoun, plaide pour le monopole des armes par l’État libanais, mais aussi pour le retrait israélien, condition sine qua non, selon lui, pour le désarmement du Hezbollah. Naïveté politico-stratégique? Changement de cap? Pari sur le temps qui façonnerait les stratégies, les actions et les résultats?

Même son de cloche du côté du Premier ministre, Nawaf Salam. Par ailleurs, la dernière trouvaille, portée aussi bien par le président de la Chambre, Nabih Berry, que par l’émissaire américain lors de sa seconde et avant-dernière visite à Beyrouth, en juillet, est placée sous le titre du «pas à pas». Un plan, dit-on, censé commencer début août. Il s’agit d’abord d’une phase d’évaluation des intentions, suivie d’une série d’échanges graduels. Un dépôt d’armes restitué ici, une colline évacuée là. En somme, une négociation à la libanaise: lente, ambigüe, dépendante d’une dizaine de facteurs externes.

Et comme tous les plans qui s’entassent, celui-ci s’est, encore une fois, heurté à la dure réalité. Israël, estimant que le Hezbollah est en position de faiblesse, a rejeté tout semblant de symétrie. Quant au Hezbollah, il n’a aucune intention de céder un pouce d’influence tant que les négociations entre l’Iran et les États-Unis ne sont pas soldées. «Pourquoi désarmer maintenant, alors que Téhéran pourrait encore avoir besoin de nous comme levier ?», entend-on dans les cercles chiites.

De fait, personne n’a réellement intérêt à bouger. Le Hezbollah maintient sa mainmise sur les décisions clés, via ses relais institutionnels. L’exécutif libanais, paralysé par la peur et l’ambiguïté, ne veut ni affronter le parti, ni faire semblant de gouverner. Et M. Barrack, malgré ses tours de piste, n’a pas encore trouvé la bonne clé pour déverrouiller l’impasse.

Sauf miracle, aucun bouleversement ne point à l’horizon, signale le général Hélou. Le Hezbollah ne désarmera pas. L’État libanais ne reprendra pas la main. Israël n’envahira pas le Sud, il n’en a pas besoin, les assassinats ciblés et le contrôle des collines suffisent. Et les capitales arabes n’enverront pas d’aide, faute de partenaires crédibles à Beyrouth.

L’attente éternelle

Thomas Barrack reviendra peut-être, encore. Il annoncera, une fois de plus, que «le moment est crucial», que «la fenêtre d’opportunité est étroite», que «les Libanais doivent faire un choix historique». On écoutera, on applaudira mollement, on rentrera chez soi. Rien ne changera.

C’est dire qu’au fond, le Liban s’est installé dans une routine tragique: celle de l’attente, celle de l’évitement, celle de l’érosion silencieuse. Et M. Barrack, malgré ses «bonnes intentions» ou son zèle administratif, ne pourra rien y faire tant que Beyrouth restera convaincu qu’il peut se sauver sans se décider.

Commentaires