Le château de Saint-Gilles, construit entre 1103 et 1109 sur le Mont-Pèlerin, a été remanié par le gouverneur ottoman nommé à Tripoli en 1798. Pour ses travaux de restauration, ce dernier s’est servi dans un cimetière maronite pour ses pierres tombales en calcaire. Entièrement ornées d’épitaphes en caractères syriaques, ces dalles funéraires, datées de 1719 à 1788, sont parsemées dans la maçonnerie à travers tout le château.

La dernière souveraineté chrétienne sur Tripoli s’était achevée avec la mort, en 969, de l’empereur byzantin Nicéphore II Phocas. Cent trente ans plus tard, les Francs, aux portes de la ville, découvraient une cité fortifiée où les Arabes avaient eu le temps de consolider leur présence. Malgré les renforts venus de la montagne chrétienne, il leur faudra dix années avant de pouvoir entrer dans Tripoli. Durant cette longue période, une citadelle s’est érigée sur le Mont-Pèlerin, surplombant la ville.

Le château

C’est trois ans après la prise de Jérusalem en 1099, que Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, a entrepris la construction de ce château-fort surplombant l’antique cité. Les assauts réciproques se sont succédé sur plusieurs années, pendant lesquelles le château ne cessait de s'agrandir, jusqu’à l’entrée des chrétiens dans la ville en 1109. Raymond de Saint-Gilles, tombé au combat en 1105, n’a pas pu assister à cette victoire. C’est son fils Bertrand qui lui a succédé, prenant le titre de comte de Toulouse et de Tripoli. Le Mont-Pèlerin est devenu le siège du pouvoir du comté.

Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, pendant que les États latins commençaient à chavirer face aux armées mameloukes, Tripoli se trouvait privilégiée par sa position, adossée à la montagne chrétienne. Elle jouissait du renfort de ses nombreux fiefs dont la seigneurie de Buissera (actuelle Bcharré) était l’un des plus importants de par son étendue, sa géographie et sa démographie. Mais en 1271, le sultan mamelouk Baybars, ayant pris le Crac des chevaliers, a considérablement fragilisé le comté. En 1283, son successeur Qalawun procédait à la dévastation de la seigneurie de Buissera, organisant un génocide jusque dans les grottes de la Kadicha où s’était retranchée la population. Tripoli a donc fini par céder en 1289, et les Mamelouks ont pris possession du château de Saint-Gilles jusqu’à l’arrivée des Ottomans en 1516.

Les Ottomans

Mustapha Barbar Agha a été nommé gouverneur de Tripoli par les Ottomans en 1798. Il allait aussitôt procéder aux plus grandes restaurations et modifications de l’aspect architectural du château franc. Ses constructeurs ont fait appel à la maçonnerie habituelle en pierre de sable qui caractérise toute la côte levantine. Mais dans un espace restreint comme celui d’une citadelle, les étages supérieurs tendent à déborder du rez-de-chaussée. Les encorbellements sont alors d’usage et nécessitent des matériaux plus durs pour la déviation des charges.

Ce matériau résistant allait être trouvé dans les territoires chrétiens et, plus particulièrement, dans leurs cimetières. Car les villages maronites étaient, eux aussi, en pierre de sable. Mais leurs pierres tombales étaient en calcaire dur, mieux adapté aux techniques d’inscriptions. C’est alors l’intégralité d’un cimetière maronite qui allait se retrouver mêlé à la nouvelle maçonnerie du château de Saint-Gilles.

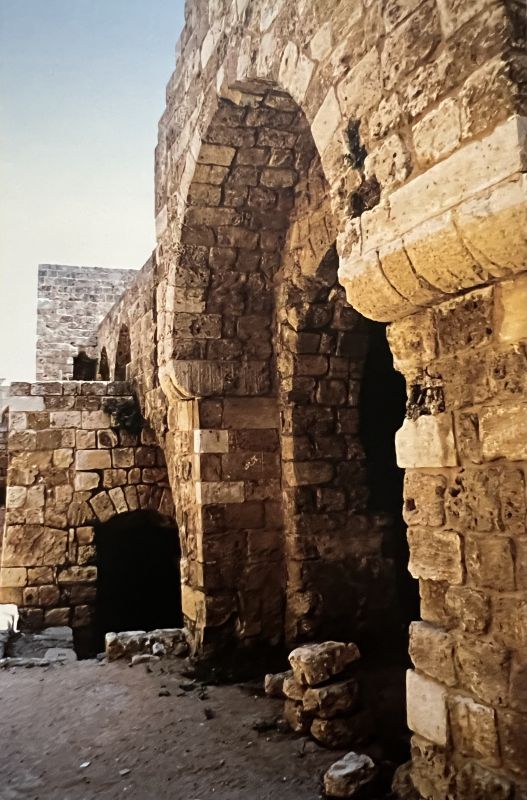

Un œil attentif ne peut s’empêcher de constater que les pierres d’encorbellement consistent en épitaphes. Les lettres syriaques font leur apparition partout sur les consoles, à la base des voutes et des arcades. Certaines à l’endroit, d’autres à l’envers, d’autres encore présentent leurs inscriptions presque cachées dans l’épaisseur de la maçonnerie.

Les pierres tombales blanches en guise d’encorbellements. (Épigraphie syriaque au Liban, par Amine Jules Iskandar, Louaizé, Liban, NDU Press, 2008).

Les pierres tombales

Puisqu’il s’agit de dalles funéraires, ces épigraphes sont toutes datées. Elles sont du XVIIIe siècle et emploient le garshouné, c’est-à-dire un arabe traduisant des formules typiquement syriaques et écrit en caractères syriaques. Celles que nous avons réussi à relever sont de 1719, 1737, 1754, 1777, 1779, 1780 et 1788. Elles démontrent ainsi que le cimetière récupéré par Mustapha Barbar Agha (nommé gouverneur en 1798) était très récent et ne consistait nullement en un lieu abandonné.

Autant les dates sont lisibles, autant les noms des défunts sont effacés pour les besoins des constructeurs. En effet, ces pierres tombales ont dû être tronquées pour prendre des formes de consoles et d’encorbellements à extrémités courbes. D’autres épigraphes se sont retrouvées insérées à moitié dans un mur cachant une partie du texte.

L’une d’elles, celle de 1719, est détachée de son emplacement originel et se trouve dans le petit musée du château. C’est la seule de dimension réduite, puisqu’elle ne fait qu’une trentaine de centimètres, alors que les autres varient entre 60 et 100 cm. Elle mentionne un certain Élias, mort un 13 avril.

Les épitaphes

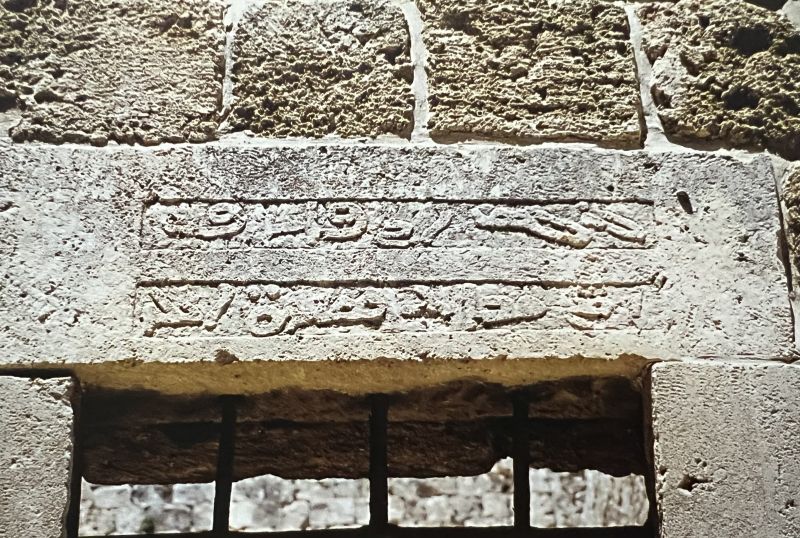

L’épitaphe de 1737 est assez unique de par sa position en guise de linteau de fenêtre. Elle est aussi très brève et ne donne que le nom de Gerges fils de Fayez, avec la date du huit février, suivie de l’année.

L’épitaphe de 1737 employée en guise de linteau.(Épigraphie syriaque au Liban, par Amine Jules Iskandar, Louaizé, Liban, NDU Press, 2008).

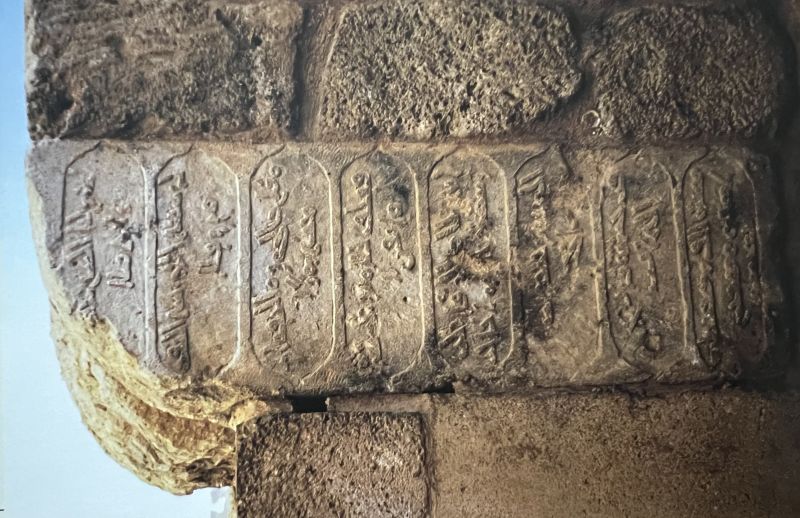

Comme pour les autres exemples, l’épigraphe de 1754 est composée de plages creuses à extrémités pointues ou arquées. Chacune de ces bandes contient, selon la tradition syriaque, une ou deux lignes d’écriture. L’absence des extrémités d’un des côtés permet de déduire que la moitié de la pierre, et donc du texte, est perdue. De ce qu’il en reste, nous pouvons deviner les noms de Khoury, Moussa et Hanna. La date est notée olaph, ain, noun, dolat, soit 1754.

La pierre de 1777 est assez spéciale puisqu’elle est inscrite sur deux faces. Insérée dans une voûte et taillée en forme de console, on ne peut plus y lire que l’année et un début de prière évoquant Dieu la plénitude.

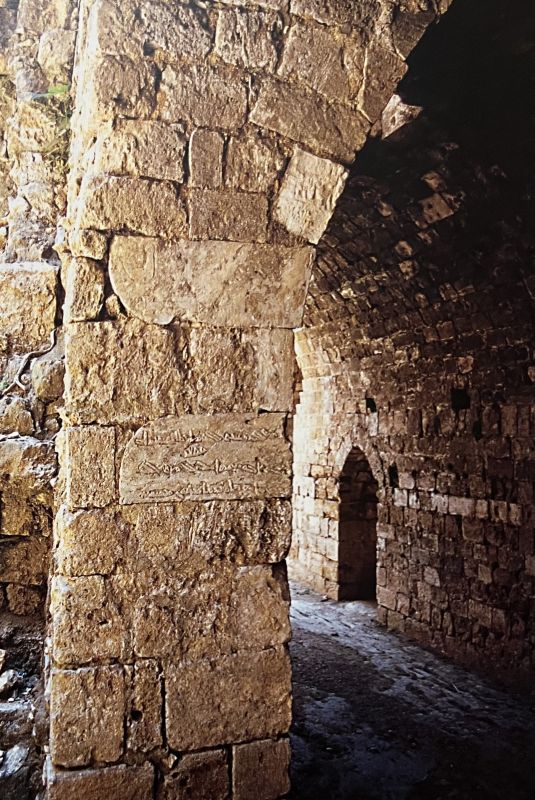

Longue de 95 cm, l’épitaphe de 1779 comporte 17 lignes d’écriture réparties par paires dans des plages à extrémités à arcs brisés. Après la formule habituelle «il passa vers la miséricorde de Dieu, le pardon, la générosité et les bienfaits», elle mentionne le prêtre Issa, décédé au mois de janvier.

L’épitaphe de 1779. (Épigraphie syriaque au Liban, par Amine Jules Iskandar, Louaizé, Liban, NDU Press, 2008).

Bien que taillée en console, l’épitaphe de 1780 a fini en simple maçonnerie dans un mur. Elle a cependant réussi à garder l’intégralité de ses six plages d’écriture. Chacune contient deux lignes parfaitement lisibles, réparties autour d’une croix centrale. Elle commence, comme la plupart des épitaphes, par «Gloire à Dieu éternellement; est passé vers la miséricorde du Seigneur…»

L’inscription de 1788 est étonnamment simple, sans composition en bandes. Elle est, elle aussi, taillée pour servir de console, mais abandonnée comme simple maçonnerie dans le mur. Datée du 15 septembre 1788, elle est juxtaposée à une seconde pierre identique qui semble contenir une épitaphe sur sa face cachée. C’est probablement aussi le cas de beaucoup d’autres exemples qui restent à découvrir.

Commentaires