Maître de la tragédie française, sans omettre Racine, Pierre Corneille a façonné un art dramatique où héroïsme et volonté dominent. Tissant les liens du récit autour de la passion et du devoir, son théâtre personnifie l’optimisme d’un siècle en quête d’élévation.

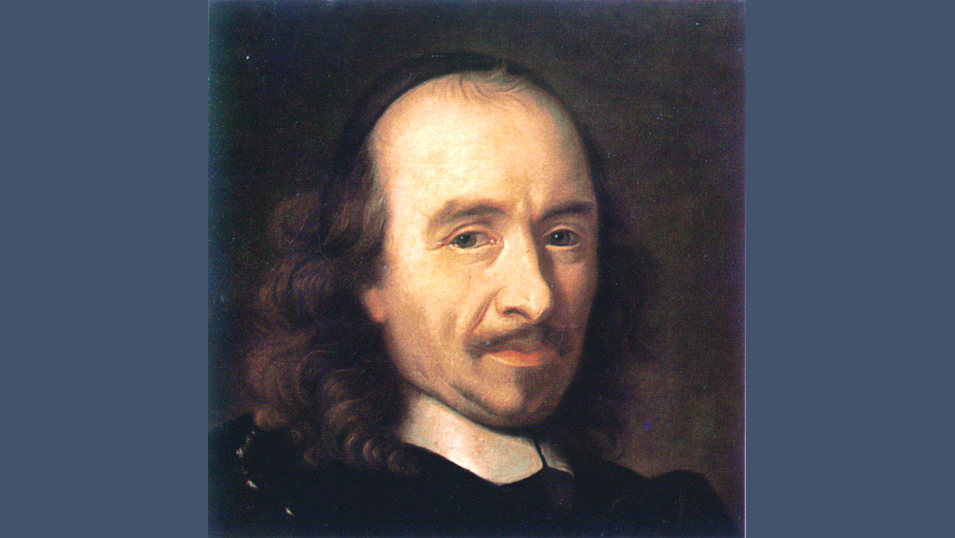

Au XVIIe siècle, la France voit s’élever trois géants de la scène: Molière, Racine et Corneille. Parmi eux, Pierre Corneille (1606-1684) se distingue par un théâtre où la volonté, la loyauté et l’honneur maîtrisent les passions. Surnommé «le Père de la tragédie française», il est l’un des fondateurs clés du théâtre classique. Il a participé à en codifier les règles. Sa pièce principale, Le Cid (1637), demeure une référence indétrônable du répertoire.

Chez Corneille, l’intrigue ne se résume jamais à un simple drame amoureux. Elle va au-delà des sentiments humains et parfois réducteurs. Le récit prend une dimension autre, celle d’un combat intérieur où les héros bravent un dilemme cornélien: choisir entre passion et devoir. La mission s’avère dure. Honneur familial, fidélité à la patrie, gloire personnelle, tout est mis en jeu. Ces impératifs l’emportent pourtant, à chaque fois, sur les élans écervelés du cœur. Rodrigue, héros du Cid, incarne à lui seul cette force morale, sacrifiant sans broncher l’honneur à l’amour.

L’univers cornélien exalte donc la grandeur héroïque. Ses personnages incarnent des êtres exceptionnels à la volonté d’acier. Ils sont irréfutablement maîtres de leur destin. Indomptables, hardis et volontaires, ils ne plient pas l’échine face à la fatalité. Cette vision s’oppose bien évidemment à l’ombre tragique de Racine: chez Corneille, le héros agit de ses propres mains. Chez Racine, il subit le destin.

Si l’action est tendue, Corneille ne cède pas au désespoir. Ses pièces s’achèvent souvent sur une note d’espoir. L’ordre moral est restauré, certes au prix d’un sacrifice. Cependant, le dénouement préserve la dignité des héros. C’est ce qui demeure le plus important chez Corneille. Son souffle optimiste marque une différence majeure avec les tragédies raciniennes, régies par la fatalité et la chute inexorable des héros, affichant ainsi deux visions opposées.

Le théâtre classique français a été marqué par cette rivalité féconde. Corneille et Racine, tout en partageant le respect des règles – unités de temps, lieu et action – explorent différents univers. Ils s’adonnent à leur vision du monde et des êtres. Chez Corneille, l’action est politique et morale, le héros choisit et met en action ses choix. Chez Racine, le conflit est psychologique, le héros est prisonnier de ses passions, souvent aux dépens de sa dignité. Les fins cornéliennes sont souvent domptées, celles de Racine presque toujours tragiques.

Molière, Racine et Corneille: trois noms qui dominent la scène du Grand Siècle et en constituent les piliers. Le premier explore la comédie et les travers sociaux, le second scrute les passions dévorantes, et le troisième dresse l’honneur en valeur suprême. Ensemble, ils ont façonné un théâtre d’une richesse inégalable, encore plus que vivant aujourd’hui sur les planches de la Comédie-Française et adapté en théâtre contemporain selon les différents courants et envies des metteurs en scène d’aujourd’hui.

Commentaires