Composée en 1933 par Rezső Seress, la chanson «Gloomy Sunday» traîne derrière elle une sombre réputation: celle d’avoir causé une vague de suicides. Retour sur la légende noire d’un morceau devenu le symbole d’un désespoir universel.

Il est rare qu’une simple chanson inspire autant de fascination, d’effroi et de fantasmes que Gloomy Sunday. Composée au cœur de la Grande Dépression par le musicien hongrois Rezső Seress, cette valse mélancolique a traversé près d’un siècle en laissant derrière elle une traînée de rumeurs persistantes: elle serait la «chanson suicidaire», interdite à la radio, soupçonnée d’avoir poussé des dizaines de personnes au suicide. Mais que révèle vraiment cette histoire où se mêlent réalité sociale, malentendus historiques et mythes urbains?

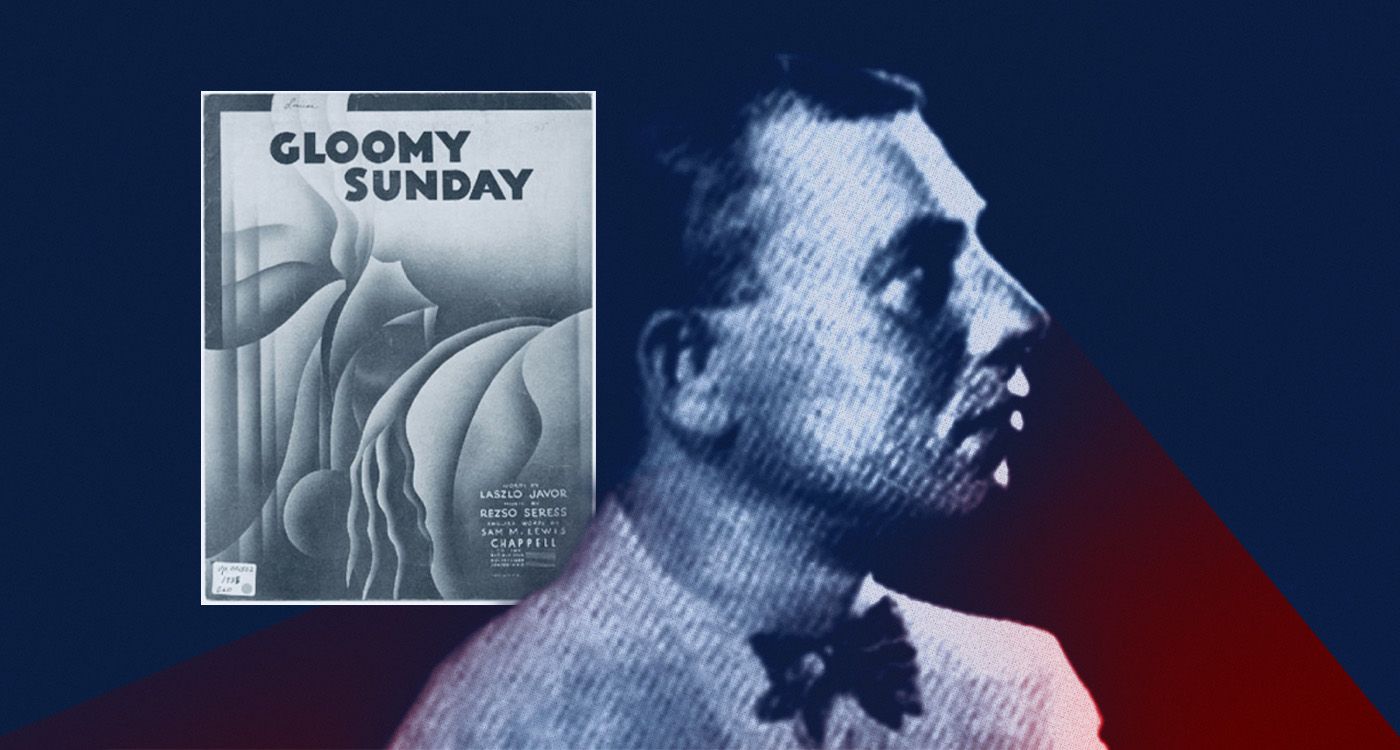

Rezső Seress n’était pas prédestiné à la postérité. Pianiste autodidacte, il compose en 1932, à Paris, une mélodie simple et poignante, inspirée, selon certains, par ses propres tourments amoureux et par la noirceur d’une époque marquée par le chômage et la misère. La première version, baptisée Vége a világnak (La fin du monde), s’apparente à une plainte existentielle. Mais c’est en Hongrie que la chanson trouve sa forme définitive: le poète László Jávor en écrit de nouvelles paroles, cette fois centrées sur le désespoir d’un homme après la perte de son amour. Szomorú vasárnap, ou Dimanche triste, est née.

Rapidement, la chanson s’impose dans les cabarets de Budapest. Sa tristesse extrême, ses paroles déchirantes – «Mon cœur et mon âme pleurent, c’est un dimanche triste» – rencontrent un public déjà fragilisé par la crise. Dans la Hongrie des années 1930, le taux de suicide atteint des records: pauvreté, insécurité et solitude s’abattent sur une société déchirée. C’est dans ce contexte que surgissent les premiers récits: des journaux évoquent des cas de suicides où l’on retrouve la partition de Gloomy Sunday près du défunt, ou des mots d’adieu qui y font référence. Très vite, le mythe s’emballe.

Dans la presse internationale, l’histoire se transforme. À Budapest, une jeune femme se serait jetée dans le Danube avec la chanson à la main; ailleurs, un restaurateur aurait mis fin à ses jours après avoir entendu la mélodie à la radio. Les versions se multiplient, aucune n’est vérifiée, mais la légende enfle. Lorsque la chanson traverse l’Atlantique, le surnom de «Hungarian Suicide Song» l’y a déjà précédée. Billie Holiday, en 1941, lui donne une nouvelle vie. Sa voix écorchée sublime l’œuvre et achève de l’installer comme morceau culte.

Le vrai basculement se produit cependant à Londres. La BBC, inquiète des rumeurs, interdit la diffusion de la version chantée pendant des décennies, seul l’instrumental reste autorisé. Ce fait, bien réel, contribue à renforcer la réputation sulfureuse de Gloomy Sunday. En Hongrie, certaines institutions auraient également choisi de la bannir temporairement, mais aucune preuve officielle ne subsiste. Le morceau devient tabou, objet de fascination et de peur, alimentant la rumeur d’une musique «maudite».

Les chercheurs qui se penchent sur le sujet sont pourtant unanimes: aucune vague de suicides n’est scientifiquement imputable à la chanson. Les décès mentionnés dans la presse relèvent souvent de l’exagération journalistique ou du folklore urbain. Ce sont surtout les conditions sociales de l’époque – guerre, pauvreté et solitude – qui expliquent l’épidémie de suicides en Hongrie. Gloomy Sunday n’est qu’un miroir fidèle de cette tristesse collective, un exutoire plus qu’un déclencheur.

Le destin tragique de Rezső Seress vient renforcer la malédiction. Rescapé des persécutions nazies, miné par la dépression, le compositeur se suicide en 1968, comme pour illustrer la fatalité liée à sa création. Mais derrière la légende noire se cache une réalité plus complexe: Gloomy Sunday incarne avant tout la capacité de la musique à cristalliser l’angoisse d’une époque et à toucher universellement ceux que la vie laisse au bord du chemin…

Commentaires