Accidents, assassinats, maladies : depuis plus d’un demi-siècle, la famille Kennedy semble condamnée à une succession de drames. À travers une série de portraits, retour sur les vies brisées et les destins contrariés de cette dynastie américaine, où la lumière du pouvoir côtoie l’ombre de la fatalité. Après un premier volet consacré à Tatiana Schlossberg, puis des épisodes sur John F. Kennedy, figure mythique, et Robert F. Kennedy, l’idéaliste foudroyé, ce quatrième chapitre s’attarde sur David Kennedy, l’héritier égaré, dont l’existence fragile révèle la face la plus sombre du mythe Kennedy.

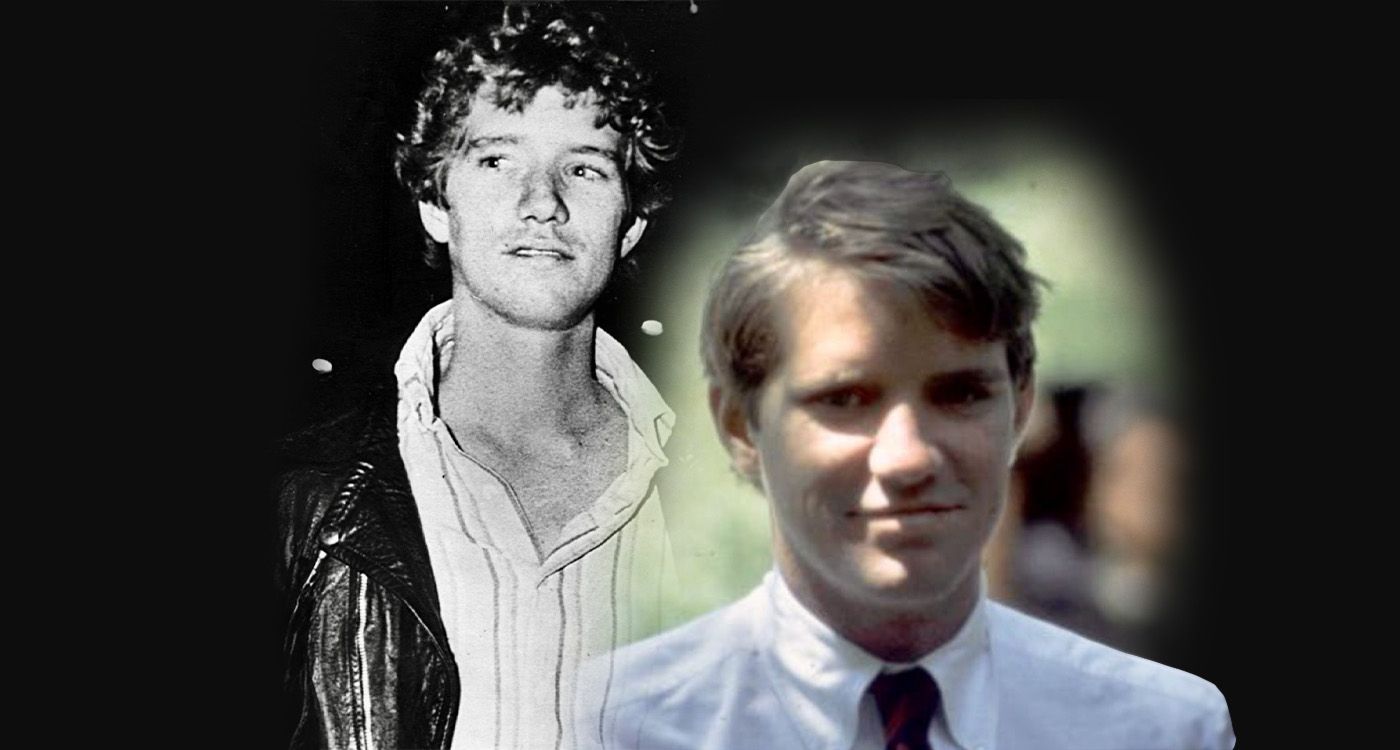

Dans l’interminable cortège des ombres qui peuplent la saga Kennedy, la silhouette de David flotte, hésitante, presque effacée. Il n’était ni président, ni sénateur, ni héros tragique porté par les feux de l’histoire ; il fut l’enfant de l’entre-deux, le fils d’un martyr, le frère d’une génération sacrifiée, celui dont la détresse se confondit si tôt avec la nuit américaine. Son prénom, moins célèbre, résonne pourtant comme un écho déformé du rêve brisé de Camelot: David Kennedy, quatrième des onze enfants de Robert et Ethel, enfant des années soixante, livré à la lumière crue de la légende et aux ténèbres de l’absence.

Dès l’enfance, le destin s’impose à lui comme une tragédie muette. Son univers est fait de pelouses immenses, de maisons ouvertes, de rires d’enfants et de chuchotements adultes. Mais derrière les façades, la peur rode : David a à peine huit ans lorsque l’Amérique bascule dans l’irréparable, que l’oncle John tombe à Dallas sous les balles de l’histoire. Cinq ans plus tard, il regarde, sidéré, la télévision tandis que le nom de son propre père s’ajoute à la liste des morts impossibles. Le choc est si violent qu’il marque en profondeur le jeune garçon, l’arrache à la promesse d’insouciance ; il ne s’en relèvera jamais vraiment.

Dans la grande maison de Hickory Hill, le silence n’est jamais paisible. On n’y parle qu’à demi-mots des absents, de ce vide que chacun tente d’habiter à sa façon. David, lui, glisse lentement hors du cadre : là où ses frères rivalisent d’énergie, d’ambition, de performances scolaires, il se réfugie dans une forme d’invisibilité, de fragilité. La douleur fait de lui un être à part, lucide, inquiet, sensible à la moindre faille. Le poids de l’héritage, loin de le porter, l’écrase : être un Kennedy, c’est vivre sous le regard du monde, mais c’est aussi apprendre à composer avec l’attente, l’exemple impossible.

Adolescent, il oscille entre l’effort de suivre la lignée – Harvard, les espoirs familiaux – et l’appel du dehors, ce désir sourd de s’affranchir d’une mythologie étouffante. Un accident de voiture, en 1973, vient précipiter la chute. Blessé, David découvre les analgésiques, puis la spirale de la dépendance, ce refuge toxique où la douleur se dissout, mais jamais ne s’apaise. À l’ombre de la maison, personne ne sait vraiment comment parler à celui qui vacille. Les centres de désintoxication se succèdent ; les rechutes aussi. Derrière le masque du jeune homme beau, intelligent, discret, grandit le gouffre.

Sa vie adulte est une dérive douce, traversée de rencontres, de tentatives de reconstruction, d’amitiés brisées par la distance. On le croise à New York, sur les plages de Floride, parfois à la télévision lors de rares apparitions familiales ; mais il reste un étranger à lui-même. On le dit attiré par l’écriture, la photographie, le journalisme: des chemins de traverse, des promesses suspendues. Rien ne s’incarne durablement. David fréquente un temps l’actrice Rachel Ward, rêve d’autre chose, d’un ailleurs sans patronyme. Mais l’Amérique des années Reagan n’offre guère de place aux enfants perdus de l’élite.

Ceux qui l’ont côtoyé parlent d’une grande douceur, d’un humour en clair-obscur, d’une mélancolie dont personne ne savait s’il fallait s’inquiéter ou s’en émerveiller. À mesure que les années passent, la dépendance s’installe comme une compagne funeste ; la famille s’inquiète, la presse guette, mais l’histoire se répète. La tragédie Kennedy, ici, n’a rien de spectaculaire: elle est lente, silencieuse, faite de rendez-vous manqués, de soirs de solitude dans des hôtels trop vastes.

Le 25 avril 1984, à Palm Beach, David Kennedy meurt seul, dans une chambre d’hôtel, emporté par une overdose, comme on s’éteint dans l’indifférence du monde. Il avait vingt-huit ans, et tout ce que la vie aurait pu être devant lui. On retiendra la cause, on citera la fatalité, mais rien ne dira jamais ce que fut ce chagrin sans bruit, ce refus têtu de répondre à l’injonction du destin.

Il repose désormais auprès des siens, figure presque anonyme dans le mausolée Kennedy. Pourtant, en lui, se condense la part la plus nue, la plus désarmée de cette famille mythique: celle de ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, survivre à la légende. Il fut l’héritier égaré – non d’un empire, mais d’un chagrin impossible à porter.

Et dans le sillage de sa disparition, la malédiction Kennedy trouve un visage moins glorieux, mais plus humain : celui d’un enfant perdu, dont le silence résonne longtemps après la fin de la légende.

À suivre: Jackie Kennedy, l’élégance en clair-obscur

Commentaires