Habiller le ciel est le portrait très attachant d’une mère débordante d’énergie et d’imagination dans l’Afrique des années 1970, toujours confrontée aux turbulences des Guerres d’indépendance et se saisissant, tout à la fois forcée et de son plein gré, des promesses de la Modernité des Trente glorieuses. D’une écriture maîtrisant l’art du va-et-vient entre ce qui fait le sel de la quotidienneté et ce qui interroge le sens de l’existence, Eugène Ébodé nous invite à faire connaissance avec sa famille dont l’irréductible et jubilatoire singularité largement orchestrée par Vilaria – sa mère – s’ajuste, non sans pas de côté, au tempo surplombant de l’Histoire.

Alors que Vilaria vient de rejoindre le ciel qu’elle n’a pas cessé «d’habiller de ses prières» afin que sa progéniture (elle a mis au monde douze enfants) puisse réussir au mieux, l’auteur nous conte le parcours de vie de celle-ci et son influence déterminante sur la sienne. Se centrant sur la période de son adolescence et du tout début de sa vie adulte au Cameroun et, pour un court mais marquant séjour au Tchad, Eugène Ébodé s’arrête plus particulièrement sur l’impétueuse obsession de Vilaria pour les diplômes que ses enfants sont sommés de lui apporter. De même, il nous enchante en narrant la manière dont cette dernière et les autres femmes parviennent, malgré tout, à se jouer subtilement de l’ordre patriarcal et machiste qui règne alors, que ce soit dans les villages se dépeuplant ou dans les villes se peuplant démesurément.

Une impétueuse obsession pour les diplômes

Tout en étant profondément imprégnée par «ses heures d’apprentissage des sagesses, des cultes ancestraux et des connaissances puisées dans les valeurs de ce Sud opulent où l’amour de la palabre avait lentement et sûrement, constitué un important antidote à la servilité devant toute autorité», Vilaria, toujours curieuse de nouveautés, a voulu apprendre l’alphabet français. En 1954, alors âgée de 16 ans et ce projet chevillé au corps, elle s’installe à Douala mais elle n’y aura pas l’occasion de le réaliser car dès «son arrivée en ville, la convoitise des hommes s’abattit sur elle». Elle fera cependant bonne figure en s’étourdissant avec les nombreux concours de danse qu’elle gagnera haut la main jusqu’à sa première grossesse.

Dès lors pour conjurer son propre échec, Vilaria décide que tous ses enfants, filles comme garçons, fréquenteront la «nouvelle école», celle ouverte au Cameroun par les colons. Tous et toutes ont été nourris à son obsédante injonction: «Mes diplômes seront ceux que vous m’apporterez par paquets!» Avec constance et fierté, elle a affiché ceux-ci sur l’un des murs de la pièce à vivre; à chaque nouveau diplôme, comme d’ailleurs à chaque bonne note obtenue, Vilaria «sonnait aussitôt l’oyenga, ce cri de joie long et strident qui attirait souvent une foule de curieux vers la maison».

Outre les prières dont elle habillait le ciel pour que ces enfants parviennent à satisfaire sa quête de diplômes par procuration, Vilaria, déterminée et passionnée, adhérait aux normes et valeurs de la réussite qui, à l’époque, étaient celles de l’école de la République en France comme dans ses anciennes colonies. Notamment, Vilaria était convaincue que le temps passé à l’école s’avérait être le meilleur moyen pour pouvoir réussir une fois adulte. «Elle adorait le mois de septembre, le mois de la rentrée des classes. [Selon elle], ce mois sortait les enfants de l’indolence des vacances qui ne les préparait pas à la vie.» De même, elle avait développé «une affection particulière au stylo rouge quand elle sut qu’il était l’instrument préféré des maîtres, des professeurs et des savants». Vilaria vouait un culte au Bic rouge qui allait à l’«assaut contre l’ignorance» et qui avait le pouvoir de «frapper une phrase de guingois». Elle attribuait à ce dernier une fonction décisive d’alerte qui engageait un cheminement de l’erreur et du manque de précision vers «une pensée juste, un raisonnement approprié, une réponse correcte».

Se démenant sans compter pour que ses enfants soient le plus diplômé possible, tout naturellement, Vilaria «adorait rêver» de leurs futurs beaux et prestigieux métiers. À n’en pas douter, ses enfants seraient qui médecin, qui avocat, qui ingénieur ou professeur… Afin que le rêve se réalise, en plus de l’indispensable travail à fournir avec obstination qu’elle leur rappelait constamment, elle leur enjoignait «d’habiller le ciel de leurs prières» comme elle-même le faisait avec tellement d’ardeur.

Quand l’un de ses enfants prenait ses distances d’avec son travail scolaire, comme par exemple en se perdant dans une passion – selon elle futile et sans avenir – pour le football, sans jamais rien lâcher de sa conviction, elle montait au créneau pour le ramener sur le droit chemin des apprentissages intellectuels. Quand cette tâche devenait trop lourde à porter seule, elle n’hésitait pas à requérir le soutien de celui ou celle de ses relations familiales ou non dont le métier ou le statut social pourrait constituer un appui autorisé efficace.

Vilaria «n’avait pas eu droit à la scolarité moderne, [mais] elle l’a chérie durant les soixante-dix-neuf années qui, pour elle, ont suivi l’âge requis où l’on endosse un uniforme et promène un cartable pour rejoindre les bancs de l’école». Privée de ce droit, sans jamais douter longtemps des insuccès et des temps d’arrêt qui, bien sûr, n’ont pas manqué, elle a tout fait pour que finalement ses enfants se l’approprient pleinement.

Comment se jouer de l’ordre patriarcal et machiste

L’indéfectible détermination de Vilaria à assurer à ses enfants une scolarité prometteuse professionnellement s’est très probablement nourrie de l’esprit de «rébellion sourde» que les matriarches du clan des Amougou lui ont transmis pour, tant que faire se peut, composer avec le pouvoir des hommes et, ainsi, réussir à se ménager suffisamment de marges de manœuvre dans la conduite de sa vie et dans l’orientation à donner à celle de ses enfants. En catimini par la force des choses, cette transmission «transfigurait les jeunes filles en secrètes amazones. [Elle] leur inculquait en douce l’art de la morgue» et de la déstabilisation mine de rien, laissant habilement croire aux hommes que l’ordre patriarcal et machiste demeurait totalement intact. C’est ainsi que pour convaincre Charles (son mari), plutôt que de s’opposer frontalement à ses exigences «coulées dans le moule des décideurs», Vilaria savait user avec brio de «l’art de l’alternative»: «Tu as raison Charles, mais ne penses-tu pas que ceci pourrait aussi bien valoir cela?» Passée maîtresse en la matière, Vilaria acculait Charles à infailliblement devoir battre en retraite en soupirant et, sur-le-champ, elle prenait les décisions qui lui tenaient à cœur et qui, de fait, devenaient celles de toute la famille.

De même, si Vilaria a tenu «son rôle de génitrice tel que décrété par les coutumes» – rôle qui l’a notamment détournée de son désir d’apprendre l’alphabet français –, elle n’en a pas moins su expérimenter d’autres potentialités de son corps. Quand, lorsqu’elle vivait à Douala, «la convoitise des hommes s’abattit sur elle», elle est parvenue à en garder pour partie la maîtrise en dansant avec fougue et ivresse, comblée d’être reconnue comme le faisant particulièrement bien. Vilaria semble avoir vécu cette pratique comme un pied de nez aux hommes et «à l’épaisseur des chaînes machistes» qui les entravaient elle et les autres femmes; pied de nez dérisoire à bien des égards, mais qui lui permettait dans l’instant d’éprouver sans réserve sa liberté.

Quand l’auteur évoque Myriam – la belle et ardente Tchadienne – avec qui, adolescent, il découvre l’amour physique, Habiter le ciel est une ode des plus joyeuses à la liberté de corps des femmes. En quelques pages, il relate la manière très enlevée et affranchie avec laquelle l’indépendante jeune femme l’initie aux plaisirs charnels. Alors qu’Hissène Habré (1942-2021) s’apprête à se lancer à la conquête du pouvoir, dans N’djmena une nouvelle fois au bord de la guerre civile, Myriam entraîne le jeune homme dans un tourbillon des corps dont elle contrôle les prouesses, lui enjoignant enjôleuse de la suivre dans les jeux de l’amour.

Vilaria la mère et Myriam l’amante symbolisent ainsi la force et l’énergie vitales des femmes là où leurs droits sont toujours quasi inexistants. Toutes deux témoignent de l’intelligence secrète et rusée dont, génération après génération, elles ont dû se doter pour ne pas être totalement laminées dans leur quant à soi. Habiller le ciel dévoile l’éclat de leur courage et de leur fierté.

Dans un style mariant avec une grande justesse les sensations, les émotions et les idées, Eugène Ébodé nous incite à nous débarrasser, nous les Occidentaux, de «l’excès d’universalisme» (comme l’écrit Philippe Descola) qui nous conduit encore trop souvent à ignorer – voire déconsidérer – les chemins empruntés, les rythmes pris et les modalités mises en œuvre par les autres pour parvenir à s’émanciper des servitudes qui les contraignent. De ce point de vue, Habiller le ciel est un appel vibrant à la découverte et au respect de leurs expériences et de leurs savoirs spécifiques.

Eliane Le Dantec

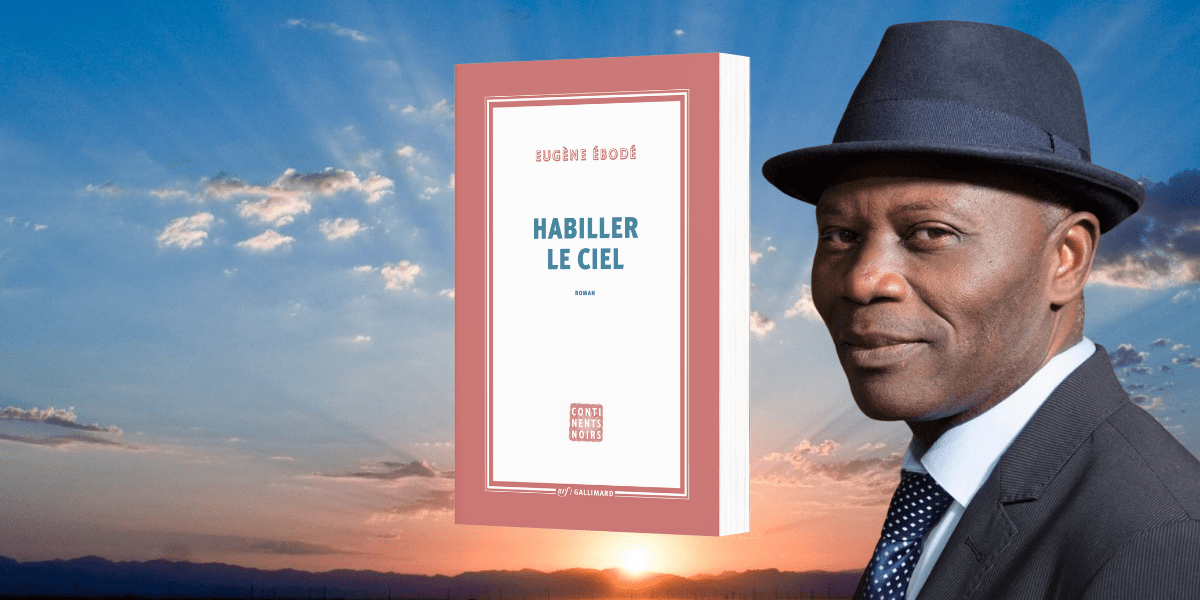

Habiller le ciel d'Eugène Ebodé, Gallimard, 2022, 260 p.

Cet article a été originalement publié sur le site de Mare Nostrum.

Alors que Vilaria vient de rejoindre le ciel qu’elle n’a pas cessé «d’habiller de ses prières» afin que sa progéniture (elle a mis au monde douze enfants) puisse réussir au mieux, l’auteur nous conte le parcours de vie de celle-ci et son influence déterminante sur la sienne. Se centrant sur la période de son adolescence et du tout début de sa vie adulte au Cameroun et, pour un court mais marquant séjour au Tchad, Eugène Ébodé s’arrête plus particulièrement sur l’impétueuse obsession de Vilaria pour les diplômes que ses enfants sont sommés de lui apporter. De même, il nous enchante en narrant la manière dont cette dernière et les autres femmes parviennent, malgré tout, à se jouer subtilement de l’ordre patriarcal et machiste qui règne alors, que ce soit dans les villages se dépeuplant ou dans les villes se peuplant démesurément.

Une impétueuse obsession pour les diplômes

Tout en étant profondément imprégnée par «ses heures d’apprentissage des sagesses, des cultes ancestraux et des connaissances puisées dans les valeurs de ce Sud opulent où l’amour de la palabre avait lentement et sûrement, constitué un important antidote à la servilité devant toute autorité», Vilaria, toujours curieuse de nouveautés, a voulu apprendre l’alphabet français. En 1954, alors âgée de 16 ans et ce projet chevillé au corps, elle s’installe à Douala mais elle n’y aura pas l’occasion de le réaliser car dès «son arrivée en ville, la convoitise des hommes s’abattit sur elle». Elle fera cependant bonne figure en s’étourdissant avec les nombreux concours de danse qu’elle gagnera haut la main jusqu’à sa première grossesse.

Dès lors pour conjurer son propre échec, Vilaria décide que tous ses enfants, filles comme garçons, fréquenteront la «nouvelle école», celle ouverte au Cameroun par les colons. Tous et toutes ont été nourris à son obsédante injonction: «Mes diplômes seront ceux que vous m’apporterez par paquets!» Avec constance et fierté, elle a affiché ceux-ci sur l’un des murs de la pièce à vivre; à chaque nouveau diplôme, comme d’ailleurs à chaque bonne note obtenue, Vilaria «sonnait aussitôt l’oyenga, ce cri de joie long et strident qui attirait souvent une foule de curieux vers la maison».

Outre les prières dont elle habillait le ciel pour que ces enfants parviennent à satisfaire sa quête de diplômes par procuration, Vilaria, déterminée et passionnée, adhérait aux normes et valeurs de la réussite qui, à l’époque, étaient celles de l’école de la République en France comme dans ses anciennes colonies. Notamment, Vilaria était convaincue que le temps passé à l’école s’avérait être le meilleur moyen pour pouvoir réussir une fois adulte. «Elle adorait le mois de septembre, le mois de la rentrée des classes. [Selon elle], ce mois sortait les enfants de l’indolence des vacances qui ne les préparait pas à la vie.» De même, elle avait développé «une affection particulière au stylo rouge quand elle sut qu’il était l’instrument préféré des maîtres, des professeurs et des savants». Vilaria vouait un culte au Bic rouge qui allait à l’«assaut contre l’ignorance» et qui avait le pouvoir de «frapper une phrase de guingois». Elle attribuait à ce dernier une fonction décisive d’alerte qui engageait un cheminement de l’erreur et du manque de précision vers «une pensée juste, un raisonnement approprié, une réponse correcte».

Se démenant sans compter pour que ses enfants soient le plus diplômé possible, tout naturellement, Vilaria «adorait rêver» de leurs futurs beaux et prestigieux métiers. À n’en pas douter, ses enfants seraient qui médecin, qui avocat, qui ingénieur ou professeur… Afin que le rêve se réalise, en plus de l’indispensable travail à fournir avec obstination qu’elle leur rappelait constamment, elle leur enjoignait «d’habiller le ciel de leurs prières» comme elle-même le faisait avec tellement d’ardeur.

Quand l’un de ses enfants prenait ses distances d’avec son travail scolaire, comme par exemple en se perdant dans une passion – selon elle futile et sans avenir – pour le football, sans jamais rien lâcher de sa conviction, elle montait au créneau pour le ramener sur le droit chemin des apprentissages intellectuels. Quand cette tâche devenait trop lourde à porter seule, elle n’hésitait pas à requérir le soutien de celui ou celle de ses relations familiales ou non dont le métier ou le statut social pourrait constituer un appui autorisé efficace.

Vilaria «n’avait pas eu droit à la scolarité moderne, [mais] elle l’a chérie durant les soixante-dix-neuf années qui, pour elle, ont suivi l’âge requis où l’on endosse un uniforme et promène un cartable pour rejoindre les bancs de l’école». Privée de ce droit, sans jamais douter longtemps des insuccès et des temps d’arrêt qui, bien sûr, n’ont pas manqué, elle a tout fait pour que finalement ses enfants se l’approprient pleinement.

Comment se jouer de l’ordre patriarcal et machiste

L’indéfectible détermination de Vilaria à assurer à ses enfants une scolarité prometteuse professionnellement s’est très probablement nourrie de l’esprit de «rébellion sourde» que les matriarches du clan des Amougou lui ont transmis pour, tant que faire se peut, composer avec le pouvoir des hommes et, ainsi, réussir à se ménager suffisamment de marges de manœuvre dans la conduite de sa vie et dans l’orientation à donner à celle de ses enfants. En catimini par la force des choses, cette transmission «transfigurait les jeunes filles en secrètes amazones. [Elle] leur inculquait en douce l’art de la morgue» et de la déstabilisation mine de rien, laissant habilement croire aux hommes que l’ordre patriarcal et machiste demeurait totalement intact. C’est ainsi que pour convaincre Charles (son mari), plutôt que de s’opposer frontalement à ses exigences «coulées dans le moule des décideurs», Vilaria savait user avec brio de «l’art de l’alternative»: «Tu as raison Charles, mais ne penses-tu pas que ceci pourrait aussi bien valoir cela?» Passée maîtresse en la matière, Vilaria acculait Charles à infailliblement devoir battre en retraite en soupirant et, sur-le-champ, elle prenait les décisions qui lui tenaient à cœur et qui, de fait, devenaient celles de toute la famille.

De même, si Vilaria a tenu «son rôle de génitrice tel que décrété par les coutumes» – rôle qui l’a notamment détournée de son désir d’apprendre l’alphabet français –, elle n’en a pas moins su expérimenter d’autres potentialités de son corps. Quand, lorsqu’elle vivait à Douala, «la convoitise des hommes s’abattit sur elle», elle est parvenue à en garder pour partie la maîtrise en dansant avec fougue et ivresse, comblée d’être reconnue comme le faisant particulièrement bien. Vilaria semble avoir vécu cette pratique comme un pied de nez aux hommes et «à l’épaisseur des chaînes machistes» qui les entravaient elle et les autres femmes; pied de nez dérisoire à bien des égards, mais qui lui permettait dans l’instant d’éprouver sans réserve sa liberté.

Quand l’auteur évoque Myriam – la belle et ardente Tchadienne – avec qui, adolescent, il découvre l’amour physique, Habiter le ciel est une ode des plus joyeuses à la liberté de corps des femmes. En quelques pages, il relate la manière très enlevée et affranchie avec laquelle l’indépendante jeune femme l’initie aux plaisirs charnels. Alors qu’Hissène Habré (1942-2021) s’apprête à se lancer à la conquête du pouvoir, dans N’djmena une nouvelle fois au bord de la guerre civile, Myriam entraîne le jeune homme dans un tourbillon des corps dont elle contrôle les prouesses, lui enjoignant enjôleuse de la suivre dans les jeux de l’amour.

Vilaria la mère et Myriam l’amante symbolisent ainsi la force et l’énergie vitales des femmes là où leurs droits sont toujours quasi inexistants. Toutes deux témoignent de l’intelligence secrète et rusée dont, génération après génération, elles ont dû se doter pour ne pas être totalement laminées dans leur quant à soi. Habiller le ciel dévoile l’éclat de leur courage et de leur fierté.

Dans un style mariant avec une grande justesse les sensations, les émotions et les idées, Eugène Ébodé nous incite à nous débarrasser, nous les Occidentaux, de «l’excès d’universalisme» (comme l’écrit Philippe Descola) qui nous conduit encore trop souvent à ignorer – voire déconsidérer – les chemins empruntés, les rythmes pris et les modalités mises en œuvre par les autres pour parvenir à s’émanciper des servitudes qui les contraignent. De ce point de vue, Habiller le ciel est un appel vibrant à la découverte et au respect de leurs expériences et de leurs savoirs spécifiques.

Eliane Le Dantec

Habiller le ciel d'Eugène Ebodé, Gallimard, 2022, 260 p.

Cet article a été originalement publié sur le site de Mare Nostrum.

Lire aussi

Commentaires