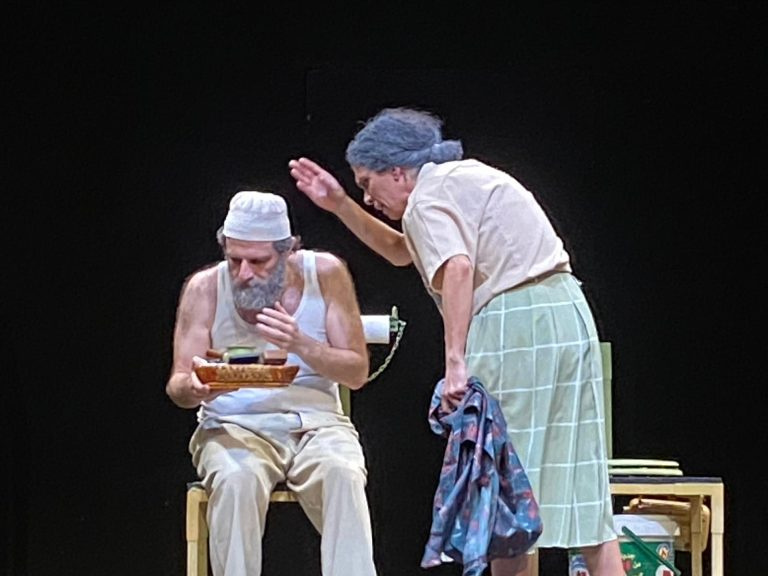

Au théâtre Monnot et jusqu’au 23 juillet, la talentueuse et intrépide Cynthya Karam joue aux côtés de Fouad Yammine dans une pièce qui, en à peine soixante-dix minutes et cinq actes, raconte une vie entière à l’ombre des drames si nombreux qu’a traversés le Liban. Et pourtant, comme l’évoque le titre (Ghammed aïn fatteh aïn), tout est allé si vite, le temps d’à peine un clin d’œil, des vies se sont faites et défaites, il y a eu des bonheurs et des déchirures, des êtres aimés sont partis, mais la vie a continué et l’amour a survécu au pire, y compris à la mort. Malgré tout, c’est avec légèreté et humour que tout cela se dit. Et c’est l’occasion pour Cynthya Karam d’explorer un pan nouveau de ses talents d’actrice, et de se faire quasiment oublier derrière son personnage. Méconnaissable, elle incarne ici cinq périodes de la vie d’une femme, dont la plus étonnante est le vieil âge, lorsque le corps s’est déformé, le timbre de la voix a changé et la démarche s’est faite lourde. Entretien avec une actrice passionnée, tout entière au service de la vérité de ses personnages. Et tout en émotion.

Le soir de la première, vous avez invité sur scène «la vraie Aïda», la femme qui a inspiré le spectacle. Pourquoi avez-vous choisi cette femme particulière et comment s’est faite la rencontre avec elle?

Cette femme est la grand-mère de Karim Chebli, l’un des scénaristes. Les deux scénaristes, Karim Chebli et Sarah Abdo se sont inspirés de leurs propres grands-parents pour écrire la pièce. Mais en réalité, l’histoire qu’ils racontent à quatre mains est celle de tous les Libanais; je peux moi-même y retrouver des éléments qui me renvoient à mes parents, comme c’est le cas, je crois, pour chacun des spectateurs. Ce qui est raconté, c’est l’histoire d’un couple qui a traversé toutes les montagnes russes de ces quarante ou cinquante dernières années au Liban, tous les traumatismes de la guerre, tous les épisodes dramatiques qui ont ponctué nos vies, et ils ont traversé tout cela en se chamaillant beaucoup, mais aussi en s’aimant beaucoup. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai commencé à travailler mon personnage avant d’avoir jamais rencontré Aïda, mais quand je l’ai rencontrée, plus tard, j’ai été bouleversée parce que j’avais donné à mon personnage la même voix qu’elle, mais aussi son accent, sa démarche, sa gestuelle, et même ses lamentations. Aussi la rencontre avec elle a été un moment très marquant pour moi. C’est une femme forte et digne, qui a donc inspiré Karim et qui nous a même prêté des vêtements ayant appartenu à son mari, ceux que Fouad Yammine porte sur scène. Donc elle aussi était très émue hier soir. Elle avait l’impression de retrouver son mari.

L’écriture de la pièce s’est-elle faite de façon collective? Y avez-vous également participé?

Pas vraiment. Ce sont les deux scénaristes qui ont écrit l’essentiel du texte. Mais bien entendu, avec Fouad, on faisait des suggestions, on modifiait certaines répliques, on déplaçait des morceaux pour les insérer ailleurs. Le temps des répétitions permet toujours d’opérer des changements, afin de mieux s’approprier le texte et de l’améliorer.

Au premier acte, les deux vieux sont ensemble sur scène, mais, au dernier, la scène est quasi identique à la première sauf que la femme est à présent seule. C’était pour vous une façon de montrer qu’elle vit avec des fantômes, que nos vies sont hantées par les fantômes de ceux qui sont partis?

C’était une façon de montrer qu’elle a créé son mari dans sa tête. Elle l’a inventé pour pouvoir continuer à vivre. Son mari n’a pas vieilli, il est mort avant de vieillir. Donc cette mise en scène met l’accent sur la solitude de la femme, la solitude de tous ces vieux qui vivent dans leurs souvenirs, souvenirs qui sont à la fois beaux et pleins d’amertume. Leurs vies sont un mélange de douleur et de rire, parce que malgré tout, ils gardent leur sens de l’humour. Mais on pourrait dire aussi que nous sommes tous des fantômes, ou que nous sommes tous hantés…

Vous interprétez un rôle extrêmement exigeant puisqu’en à peine soixante-dix minutes et cinq tableaux, vous traversez plusieurs âges d’une vie. Vous aimez, au théâtre, relever des défis très physiques?

Oui, en effet, je cherche à explorer du nouveau avec chaque nouveau rôle. C’est ça qui me porte. J’aime, lorsque j’incarne un personnage, disparaître derrière lui. Je crois que l’acteur doit se faire oublier en devenant le personnage. Et en effet, ici, le rôle était très exigeant, surtout dans les tableaux où je suis une vieille femme; je dois être cette vieille femme dans mon corps, à travers mon regard, mes gestes, ma voix. Être courbée, avoir cette démarche particulière des personnes âgées, c’est très fatigant. J’avoue que je me fais aider par la physiothérapie…

Il y a tout au long de la pièce une insistance sur le corps à travers le vieillissement, mais aussi le sang, les excréments, les odeurs… Pourquoi cela?

Parce que nous voulions être au plus près de la vérité, rendre compte de la vérité des corps avec leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs déficiences, leurs vulnérabilités. Mais en même temps, il fallait que ça reste beau. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce que l’on ne voit pas habituellement, l’intimité des personnes, la crudité de certaines choses, mais d’une façon qui reste quand même pudique et respectueuse. Car tout cela constitue notre humanité commune.

Tout au long de la pièce, les personnages sont dans l’attente. Attente du fils qui ne vient jamais, que ce soit à travers les fausses couches ou plus tard, parce qu’il s’en va et ne vient plus voir ses parents.

L’attente caractérise en effet tant de moments, tant d’étapes de nos vies. Et ici, elle fait ressortir la solitude des êtres. Mais attendre, c’est aussi garder espoir, donc l’attente est porteuse d’énergie et de vie. Et puis cette histoire de fils qui ne vient jamais, ça permet aussi d’aborder l’ingratitude des enfants, qui font souffrir leurs parents et souvent ne s’en rendent même pas compte.

La guerre est au cœur de la pièce, surtout à travers l’épisode de la mort de Brahim, et en même temps, elle est peu présente. N’est-ce pas paradoxal?

Non, pas vraiment, parce que le vrai sujet de la pièce, c’est le couple et pas la guerre. Notre sujet, c’est la relation, l’histoire d’amour entre ces êtres qui se disputent, sont souvent en désaccord, mais s’aiment vraiment et jusqu’au bout, envers et contre tout.

Quel état d’esprit avez-vous envie de susciter dans le public? Votre objectif est-il principalement de divertir les spectateurs ou bien voudriez-vous que la pièce provoque une réflexion, un débat?

Nous avons surtout envie de raconter une histoire. D’emmener les spectateurs dans un voyage émotionnel. Nous ne nous adressons pas à la réflexion, mais au cœur de chacun. Notre intention essentielle est celle-ci: partager des émotions. Et que ces émotions provoquent peut-être un petit choc intime; il appartiendra au spectateur d’en faire quelque chose, peut-être.

Lire aussi

Commentaires