Le mois de janvier touche (heureusement) à sa fin. C’est à se demander à quoi servent les mois de janvier, moroses, sinistres, glacés. Sans doute un moyen d’expier la joie du mois de Noël ? Allez, hop, trop de chaleur humaine (du moins pour ce qui ont encore ce luxe)… au purgatoire de janvier pour se racheter. Heureusement, même au purgatoire-nivôse – et même dans cet enfer au quotidien qu'est devenu le Liban – il y aura toujours les films. En voici donc dix pour passer le cap de janvier.

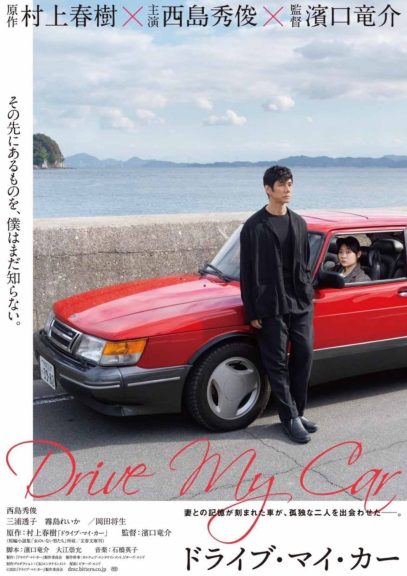

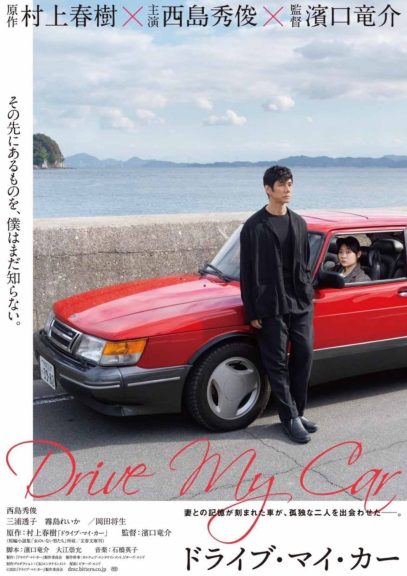

Doraibu ma kâ (Drive my Car) de Ryûsuke Hamaguchi

Le cinéma japonais n’est jamais à court de poésie, surtout quand il s’agit d’explorer les tréfonds de l’âme humaine, ce qui ne peut être ni exploré, ni exprimé. Bienvenue au pays de la retenue, des non-dits, du refoulé. Sur base de trois nouvelles de l’écrivain Haruki Murakami, parues dans son recueil Des hommes sans femmes, Hamaguchi livre un road movie unique de près de trois heures, qui ressemble à une vaste story board de Hokusai adaptée pour le grand écran. Dieu sait pourtant s’il a dû souffrir pour donner corps à des personnages impressionnistes, rongés par le refoulé, mais toujours dans la noblesse des traditions nipponnes. Des figures insondables, dont le sens de l’existence est forgé par les coïncidences, les accidents et les contingences, et qui s’entrechoquent comme dans une pièce de théâtre, peut-être L’Oncle Vania de Tchekhov, puisque tout le film tourne autour de représentations de cette oeuvre. Doraibu ma kâ, qui a raflé le Golden Globe du meilleur film étranger cette année, capture comme par magie des moments de vie fugaces, des sentiments et des émotions liés à la passion, au deuil, au processus créatif ou à la culpabilité. Mais le tout avec une telle fluidité, que trois heures passent vraiment comme un haïku. Encore une fois, la fonction première du cinéma est de faire rêver, le plus souvent par le biais d’une trame narrative, mais pas exclusivement. Le binôme Murakami-Hamaguchi, servi par l’interprétation toute en nuances de Hidetoshi Nishijima, un excellent ensemble d’acteurs et une cinématographie captivante, remplit parfaitement cette mission. À ne pas manquer pour les amateurs de cinéma japonais tranquille.

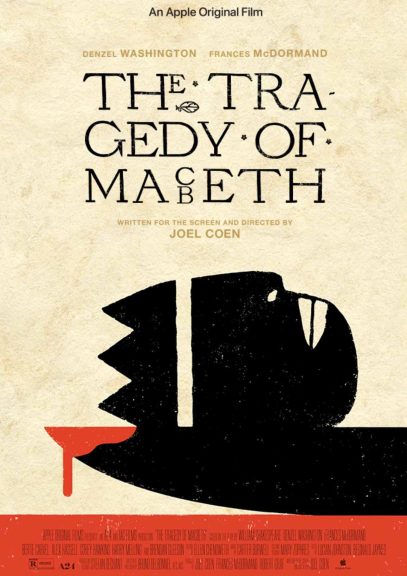

The Tragedy of Macbeth de Joel Coen

Macbeth en noir et blanc vu par un génie de la mise en scène, Joel Coen, et en plus, avec Denzel Washington et Frances McDormand? Le résultat ne pouvait qu’être à la mesure des attentes. Et en effet, quel spectacle grandiose! Tourné dans un noir et blanc somptueux, le film est sinistre et effroyable à souhait, à l’image de la pièce, du reste. Par moments, l’impression de regarder plus du néo-noir des frères Coen façon Blood Simple (1984), Miller’s Crossing (1990) ou Fargo (1996) du Shakespeare prend le dessus, surtout avec Washington et McDormand dans le rôle du couple régicide… L’impression ne dure pas cependant, et l’essence méphistophélique de l’antihéros écossais et ses délires terrifiants revient rapidement à la charge. Après Fences (2016) et son retour à ses premières amours théâtrales, Denzel Washington montre qu’il peut absolument tout faire, tout denzeliser, même le “Lord Voldemort” inventé par Shakespeare, ce protagoniste scélérat et dérangé dont il ne faudrait, selon la légende, jamais prononcer le nom en production au risque de grands malheurs… Quant à Frances McDormand, en état de grâce constant, surtout depuis Nomadland (2020), c’est à se demander si une nouvelle statuette ne pointe pas à l’horizon. La belle affaire! Ce ne serait après tout que la cinquième…

Persian Lessons de Vadim Perelman

Dans la tradition de ces petits miracles du grand écran, qui parviennent à transmuter l’horreur en un souffle de vie, Persian Lessons retourne au plus profond de l’enfer, celui des camps de concentrations, pour raconter l’histoire d’un Belge qui arrive à se faire passer pour un Persan, attirant l’attention d’un officier qui souhaite apprendre la langue, et qui le place donc sous sa protection personnelle. Parfois, la vie ne tient qu’à un fil, surtout dans un monde démantibulé, d’où l'espérance a pris ses jambes à son cou en quatrième vitesse. Ici, en l’occurrence, il est persan, et dépend d’une lubie – et du déni – d’un officier allemand, et de l’énergie du désespoir d’un jeune homme. La langue et les mots deviennent vecteurs de vie, facteurs de survie et gage de mémoire là où le temps et la communication n’ont plus aucun sens. Difficile d’en dire plus sur ce film sans en gâcher la beauté. À voir absolument.

Mass de Fran Kranz

Deux couples, affectés différemment par une même tragédie, se retrouvent dans les locaux attenant à une église pour un face-à-face épique, de colère, de haine, de frustration, de culpabilité, de mortification… Avec, tout au bout de leurs échanges, le pardon, la rédemption et la lumière. Un huis-clos sans aucune action de près de deux heures, rendu possible grâce à quatre acteurs époustouflants, dont l’excellent Jason Isaacs, connu pour avoir incarné le personnage de Lucius Malfoy dans la série des Harry Potter, mais aussi Martha Plimpton et Ann Dowd, toutes deux extraordinaires. Aux amateurs de drames psychologiques axés sur les dialogues et les études de caractère.

The Humans de Stephen Karam

Le dramaturge libano-américain Stephen Karam transpose à l’écran sa pièce acclamée par la critique et le public, grâce à laquelle il avait remporté un tas de prix, dont un Tony Award, et pour laquelle il avait été finaliste du Prix Pulitzer en 2016. Dans un duplex glauque du centre de Manhattan, une famille se retrouve pour célébrer le Thanksgiving. Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, une ambiance lugubre et étouffante s’installe. Les non-dits et les secrets fusent, les reproches et les regrets aussi. Une osmose parfaite se met en place entre l’assemblée éclatée et dysfonctionnelle et les lieux sinistres. Proche du film d’épouvante, l’atmosphère dépeinte par Stephen Karam n’est pas sans rappeler les milieux asphyxiants du théâtre ou du cinéma nordique, par exemple, comme chez Strindberg ou Bergman. Richard Jenkins, parfait comme toujours, campe un pater familias angoissé et moralisateur, aux côtés d’un groupe d’acteurs impeccables: Jayne Houdyshell, Amy Schumer, Beanie Feldstein ou Steven Yeun. Le film n’est pas pour tous les goûts, cependant. Ni pour tous les soirs.

Memoria d’Apichatpong Weerasethakul

Avec le cinéaste thaï, il ne faut jamais s’attendre à un film classique. Memoria est-il seulement un film? Le réalisateur a voulu en faire une expérience, en faisant de sorte qu’il n’y ait qu’une seule séance de son oeuvre par ville, réservée à quelques personnes. Il s’agit du seul moyen, dit-il, de pouvoir apprécier le résultat. Il n’a pas tort. Memoria, c’est l’histoire d’une femme en Colombie, magnifiquement interprétée par Tilda Swinton, qui commence à percevoir un son “terreux”. Une sorte de bang enquiquinant, terrifiant, qu’elle est du reste la seule à entendre. Très vite, la réalité commence à s’altérer autour d’elle. Des personnages disparaissent. Des événements se défont. Mais la dissonance, elle, s’installe. Memoria n’est pas un film de science-fiction. C’est une métaphore de la dissonance intérieure que Tilda Swinton entend au-dehors. Une angoisse culturelle, civilisationnelle, humaine, qui ressemble symboliquement à la fameuse horloge en voie de sonner les douze coups de minuits qui nous séparent encore de l’Apocalypse. Mais tout cela n’est qu’interprétation. Le réalisateur thaï n’apporte aucun élément de réponse. Il se contente de planter un décor, laisse Tilda Swinton à ses obsessions auditives, et avec elle le spectateur perdu dans un question philosophique et ontologique. Entre ceux qui crieront au chef-d’oeuvre et qui feront bientôt du film l’objet d’un culte et ceux qui hurleront à la supercherie, beaucoup s’ennuieront ferme, en dépit de la performance de Tilda Swinton, qui parvient à exprimer une terreur inexprimable, puisque non-identifiable, face à ce qui lui échappe. N’est pas Jodorowsky qui veut.

De uskyldige (The Innocents) d’Eskil Vogt

Attention, ce film d’horreur norvégien n’est pas pour tout le monde. Même s’il ne comporte pas de scènes graphiques, il n’en reste pas moins profondément déstabilisant. Et pour cause: ces protagonistes sont des enfants, qui, lorsqu’ils jouent loin de leurs parents, se découvrent des pouvoirs surnaturels. Comme les jeux des enfants sont parfois cruels, les résultats sont terribles. Visiblement très inspiré du célèbre roman de Henry James The Turn of the Screw, adapté plusieurs fois au cinéma (dont une, mémorable, en 1961, avec Deborah Kerr), Eskil Vogt se contente de mettre en scène cette horreur, de manière très froide, en laissant justement cette cruauté se déployer le plus naturellement du monde – comme si, surnaturel ou pas, rien n’aurait vraiment changé au niveau de cette pulsion de destruction des enfants. Le résultat est troublant, à la limite dérangeant, d’autant que l’un des protagonistes est une jeune fille autiste. Les friands de films d’épouvante hors du commun seront ravis. Les autres donneront désormais un tout autre sens aux mots de Monique Serf chantés par Barbara: “Il ne faut jamais revenir aux temps cachés des souvenirs du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent”…

The Killing of Two Lovers de Robert Machoian

Histoire d’une séparation, qui aurait pu être écrite et interprétée par Casey Affleck avec Rooney Mara, et qui n’est pas sans rappeler par moments l’atmosphère de Manchester by the Sea (2016) de Kenneth Lonergan. Mais le film, qui brouille quelque peu les pistes au niveau du narratif, reste intéressant à voir, autant pour la mise en scène que par l’interprétation de ses acteurs.

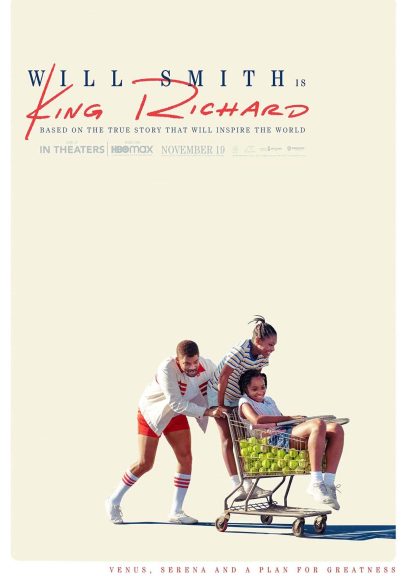

King Richard de Reinaldo Marcus Green

Que le titre ne vous induise pas en erreur, il ne s’agit pas d’une adaptation moderne de Richard III ou de Henri V. Le “roi Richard” dont il est question ici n’est pas l’un des souverains maudits de Shakespeare, mais Richard Williams, le papa aux méthodes controversées qui coacha deux de ses filles dès leur plus jeune âge pour qu’elles dominent le monde du tennis. Si, dans les années 1990, l’on se moqua quelque peu de l’étrangeté du personnage, ultra-protecteur, exigeant et excentrique à sa façon, à mille lieues des stéréotypes à la Nick Bollettieri de l’époque, les quolibets et autres mauvaises plaisanteries à son égard s’étouffèrent vite près d’une décennie plus tard, lorsque les deux petites filles en question, Venus et Serena Williams, devinrent deux des plus grandes championnes de tous les temps. Certes, Hollywood fait subir un traitement de faveur substantiel à Richard Williams en le représentant sous les traits de Will Smith, ce qui est loin d’être le cas dans la réalité. D’autant que Will Smith incarne souvent… Will Smith. Le film, qui se déroule dans la première moitié des années 90, est également modelé dans l’esprit de l’Amérique post-trumpiste, à la lumière de la résurgence des tensions entre Noirs et Blancs. En dépit de son côté quelque peu édulcoré, le film est plaisant, d’autant que la double success story qu’il raconte mérite vraiment le détour. Un véritable bon moment en perspective.

Language Lessons de Natalie Morales

C’est le grand bol de feel good cinema pour clôturer un morne mois de janvier. Bien entendu, il faut aimer ce que fait en général Mark Duplass, spécialiste d’un genre assez original de comédies, et dont le talent avait culminé en 2012 avec l’excellent Safety Not Guaranteed de Colin Trevorrow. Language Lessons, c’est l’histoire d’un homme qui offre à son mari des leçons d’espagnol via Zoom, avec une jeune instructrice qui vit au Costa-Rica. Mais, au fil des événements, les liens qui les unissent se consolident, et la longue leçon d’espagnol se transforme en une aventure beaucoup plus profonde et bouleversante. Le long-métrage est surtout une longue lettre d’amour à l’une des plus belles langues du monde, qui recèle en elle toutes les beautés du monde, et beaucoup beaucoup de chaleur. Un excellent moyen de se réchauffer par une nuit noire et pluvieuse de janvier sans électricité, sans énergie, sans chauffage et sans eau chaude, comme celle du Liban version 2022…

Lire aussi : Quelques suggestions pour janvier et un film: “Belfast”

Les incontournables

Doraibu ma kâ (Drive my Car) de Ryûsuke Hamaguchi

Le cinéma japonais n’est jamais à court de poésie, surtout quand il s’agit d’explorer les tréfonds de l’âme humaine, ce qui ne peut être ni exploré, ni exprimé. Bienvenue au pays de la retenue, des non-dits, du refoulé. Sur base de trois nouvelles de l’écrivain Haruki Murakami, parues dans son recueil Des hommes sans femmes, Hamaguchi livre un road movie unique de près de trois heures, qui ressemble à une vaste story board de Hokusai adaptée pour le grand écran. Dieu sait pourtant s’il a dû souffrir pour donner corps à des personnages impressionnistes, rongés par le refoulé, mais toujours dans la noblesse des traditions nipponnes. Des figures insondables, dont le sens de l’existence est forgé par les coïncidences, les accidents et les contingences, et qui s’entrechoquent comme dans une pièce de théâtre, peut-être L’Oncle Vania de Tchekhov, puisque tout le film tourne autour de représentations de cette oeuvre. Doraibu ma kâ, qui a raflé le Golden Globe du meilleur film étranger cette année, capture comme par magie des moments de vie fugaces, des sentiments et des émotions liés à la passion, au deuil, au processus créatif ou à la culpabilité. Mais le tout avec une telle fluidité, que trois heures passent vraiment comme un haïku. Encore une fois, la fonction première du cinéma est de faire rêver, le plus souvent par le biais d’une trame narrative, mais pas exclusivement. Le binôme Murakami-Hamaguchi, servi par l’interprétation toute en nuances de Hidetoshi Nishijima, un excellent ensemble d’acteurs et une cinématographie captivante, remplit parfaitement cette mission. À ne pas manquer pour les amateurs de cinéma japonais tranquille.

The Tragedy of Macbeth de Joel Coen

Macbeth en noir et blanc vu par un génie de la mise en scène, Joel Coen, et en plus, avec Denzel Washington et Frances McDormand? Le résultat ne pouvait qu’être à la mesure des attentes. Et en effet, quel spectacle grandiose! Tourné dans un noir et blanc somptueux, le film est sinistre et effroyable à souhait, à l’image de la pièce, du reste. Par moments, l’impression de regarder plus du néo-noir des frères Coen façon Blood Simple (1984), Miller’s Crossing (1990) ou Fargo (1996) du Shakespeare prend le dessus, surtout avec Washington et McDormand dans le rôle du couple régicide… L’impression ne dure pas cependant, et l’essence méphistophélique de l’antihéros écossais et ses délires terrifiants revient rapidement à la charge. Après Fences (2016) et son retour à ses premières amours théâtrales, Denzel Washington montre qu’il peut absolument tout faire, tout denzeliser, même le “Lord Voldemort” inventé par Shakespeare, ce protagoniste scélérat et dérangé dont il ne faudrait, selon la légende, jamais prononcer le nom en production au risque de grands malheurs… Quant à Frances McDormand, en état de grâce constant, surtout depuis Nomadland (2020), c’est à se demander si une nouvelle statuette ne pointe pas à l’horizon. La belle affaire! Ce ne serait après tout que la cinquième…

La bonne surprise

Persian Lessons de Vadim Perelman

Dans la tradition de ces petits miracles du grand écran, qui parviennent à transmuter l’horreur en un souffle de vie, Persian Lessons retourne au plus profond de l’enfer, celui des camps de concentrations, pour raconter l’histoire d’un Belge qui arrive à se faire passer pour un Persan, attirant l’attention d’un officier qui souhaite apprendre la langue, et qui le place donc sous sa protection personnelle. Parfois, la vie ne tient qu’à un fil, surtout dans un monde démantibulé, d’où l'espérance a pris ses jambes à son cou en quatrième vitesse. Ici, en l’occurrence, il est persan, et dépend d’une lubie – et du déni – d’un officier allemand, et de l’énergie du désespoir d’un jeune homme. La langue et les mots deviennent vecteurs de vie, facteurs de survie et gage de mémoire là où le temps et la communication n’ont plus aucun sens. Difficile d’en dire plus sur ce film sans en gâcher la beauté. À voir absolument.

Des films d’auteurs

Mass de Fran Kranz

Deux couples, affectés différemment par une même tragédie, se retrouvent dans les locaux attenant à une église pour un face-à-face épique, de colère, de haine, de frustration, de culpabilité, de mortification… Avec, tout au bout de leurs échanges, le pardon, la rédemption et la lumière. Un huis-clos sans aucune action de près de deux heures, rendu possible grâce à quatre acteurs époustouflants, dont l’excellent Jason Isaacs, connu pour avoir incarné le personnage de Lucius Malfoy dans la série des Harry Potter, mais aussi Martha Plimpton et Ann Dowd, toutes deux extraordinaires. Aux amateurs de drames psychologiques axés sur les dialogues et les études de caractère.

The Humans de Stephen Karam

Le dramaturge libano-américain Stephen Karam transpose à l’écran sa pièce acclamée par la critique et le public, grâce à laquelle il avait remporté un tas de prix, dont un Tony Award, et pour laquelle il avait été finaliste du Prix Pulitzer en 2016. Dans un duplex glauque du centre de Manhattan, une famille se retrouve pour célébrer le Thanksgiving. Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, une ambiance lugubre et étouffante s’installe. Les non-dits et les secrets fusent, les reproches et les regrets aussi. Une osmose parfaite se met en place entre l’assemblée éclatée et dysfonctionnelle et les lieux sinistres. Proche du film d’épouvante, l’atmosphère dépeinte par Stephen Karam n’est pas sans rappeler les milieux asphyxiants du théâtre ou du cinéma nordique, par exemple, comme chez Strindberg ou Bergman. Richard Jenkins, parfait comme toujours, campe un pater familias angoissé et moralisateur, aux côtés d’un groupe d’acteurs impeccables: Jayne Houdyshell, Amy Schumer, Beanie Feldstein ou Steven Yeun. Le film n’est pas pour tous les goûts, cependant. Ni pour tous les soirs.

Memoria d’Apichatpong Weerasethakul

Avec le cinéaste thaï, il ne faut jamais s’attendre à un film classique. Memoria est-il seulement un film? Le réalisateur a voulu en faire une expérience, en faisant de sorte qu’il n’y ait qu’une seule séance de son oeuvre par ville, réservée à quelques personnes. Il s’agit du seul moyen, dit-il, de pouvoir apprécier le résultat. Il n’a pas tort. Memoria, c’est l’histoire d’une femme en Colombie, magnifiquement interprétée par Tilda Swinton, qui commence à percevoir un son “terreux”. Une sorte de bang enquiquinant, terrifiant, qu’elle est du reste la seule à entendre. Très vite, la réalité commence à s’altérer autour d’elle. Des personnages disparaissent. Des événements se défont. Mais la dissonance, elle, s’installe. Memoria n’est pas un film de science-fiction. C’est une métaphore de la dissonance intérieure que Tilda Swinton entend au-dehors. Une angoisse culturelle, civilisationnelle, humaine, qui ressemble symboliquement à la fameuse horloge en voie de sonner les douze coups de minuits qui nous séparent encore de l’Apocalypse. Mais tout cela n’est qu’interprétation. Le réalisateur thaï n’apporte aucun élément de réponse. Il se contente de planter un décor, laisse Tilda Swinton à ses obsessions auditives, et avec elle le spectateur perdu dans un question philosophique et ontologique. Entre ceux qui crieront au chef-d’oeuvre et qui feront bientôt du film l’objet d’un culte et ceux qui hurleront à la supercherie, beaucoup s’ennuieront ferme, en dépit de la performance de Tilda Swinton, qui parvient à exprimer une terreur inexprimable, puisque non-identifiable, face à ce qui lui échappe. N’est pas Jodorowsky qui veut.

De uskyldige (The Innocents) d’Eskil Vogt

Attention, ce film d’horreur norvégien n’est pas pour tout le monde. Même s’il ne comporte pas de scènes graphiques, il n’en reste pas moins profondément déstabilisant. Et pour cause: ces protagonistes sont des enfants, qui, lorsqu’ils jouent loin de leurs parents, se découvrent des pouvoirs surnaturels. Comme les jeux des enfants sont parfois cruels, les résultats sont terribles. Visiblement très inspiré du célèbre roman de Henry James The Turn of the Screw, adapté plusieurs fois au cinéma (dont une, mémorable, en 1961, avec Deborah Kerr), Eskil Vogt se contente de mettre en scène cette horreur, de manière très froide, en laissant justement cette cruauté se déployer le plus naturellement du monde – comme si, surnaturel ou pas, rien n’aurait vraiment changé au niveau de cette pulsion de destruction des enfants. Le résultat est troublant, à la limite dérangeant, d’autant que l’un des protagonistes est une jeune fille autiste. Les friands de films d’épouvante hors du commun seront ravis. Les autres donneront désormais un tout autre sens aux mots de Monique Serf chantés par Barbara: “Il ne faut jamais revenir aux temps cachés des souvenirs du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent”…

The Killing of Two Lovers de Robert Machoian

Histoire d’une séparation, qui aurait pu être écrite et interprétée par Casey Affleck avec Rooney Mara, et qui n’est pas sans rappeler par moments l’atmosphère de Manchester by the Sea (2016) de Kenneth Lonergan. Mais le film, qui brouille quelque peu les pistes au niveau du narratif, reste intéressant à voir, autant pour la mise en scène que par l’interprétation de ses acteurs.

Pour se faire plaisir

King Richard de Reinaldo Marcus Green

Que le titre ne vous induise pas en erreur, il ne s’agit pas d’une adaptation moderne de Richard III ou de Henri V. Le “roi Richard” dont il est question ici n’est pas l’un des souverains maudits de Shakespeare, mais Richard Williams, le papa aux méthodes controversées qui coacha deux de ses filles dès leur plus jeune âge pour qu’elles dominent le monde du tennis. Si, dans les années 1990, l’on se moqua quelque peu de l’étrangeté du personnage, ultra-protecteur, exigeant et excentrique à sa façon, à mille lieues des stéréotypes à la Nick Bollettieri de l’époque, les quolibets et autres mauvaises plaisanteries à son égard s’étouffèrent vite près d’une décennie plus tard, lorsque les deux petites filles en question, Venus et Serena Williams, devinrent deux des plus grandes championnes de tous les temps. Certes, Hollywood fait subir un traitement de faveur substantiel à Richard Williams en le représentant sous les traits de Will Smith, ce qui est loin d’être le cas dans la réalité. D’autant que Will Smith incarne souvent… Will Smith. Le film, qui se déroule dans la première moitié des années 90, est également modelé dans l’esprit de l’Amérique post-trumpiste, à la lumière de la résurgence des tensions entre Noirs et Blancs. En dépit de son côté quelque peu édulcoré, le film est plaisant, d’autant que la double success story qu’il raconte mérite vraiment le détour. Un véritable bon moment en perspective.

Language Lessons de Natalie Morales

C’est le grand bol de feel good cinema pour clôturer un morne mois de janvier. Bien entendu, il faut aimer ce que fait en général Mark Duplass, spécialiste d’un genre assez original de comédies, et dont le talent avait culminé en 2012 avec l’excellent Safety Not Guaranteed de Colin Trevorrow. Language Lessons, c’est l’histoire d’un homme qui offre à son mari des leçons d’espagnol via Zoom, avec une jeune instructrice qui vit au Costa-Rica. Mais, au fil des événements, les liens qui les unissent se consolident, et la longue leçon d’espagnol se transforme en une aventure beaucoup plus profonde et bouleversante. Le long-métrage est surtout une longue lettre d’amour à l’une des plus belles langues du monde, qui recèle en elle toutes les beautés du monde, et beaucoup beaucoup de chaleur. Un excellent moyen de se réchauffer par une nuit noire et pluvieuse de janvier sans électricité, sans énergie, sans chauffage et sans eau chaude, comme celle du Liban version 2022…

Lire aussi : Quelques suggestions pour janvier et un film: “Belfast”

Lire aussi

Commentaires