Dans son dernier roman, Carlo Akatcherian pose un regard tendre et lucide sur le Liban d’aujourd’hui, pays meurtri, mais résilient. Une fresque qui célèbre la beauté d’une nation et de son peuple, portée par une écriture élégante.

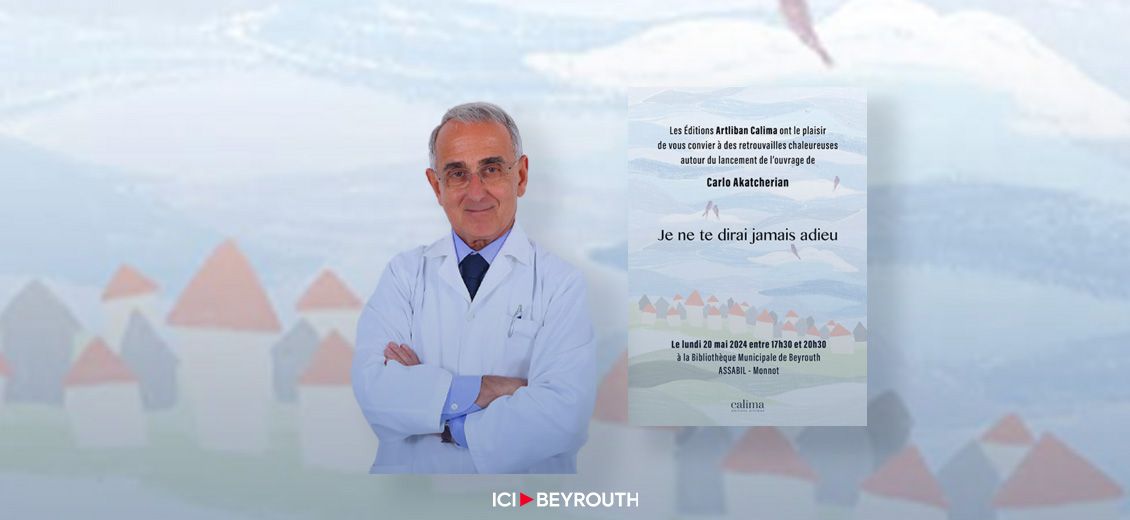

Que reste-t-il du Liban, ce petit pays à la beauté époustouflante, joyau du Moyen-Orient, après des décennies de guerres fratricides, d’instabilité politique et de crise économique inédite? C’est la question qui traverse le roman de Carlo Akatcherian, Je ne te dirai jamais adieu, paru aux Éditions Artliban Calima. Professeur de médecine et écrivain, Akatcherian nous livre avec ce sixième opus une œuvre vibrante d’émotions, qui ausculte avec finesse l’âme de son pays natal.

La maison d’édition Calima, qui publie ce roman, mérite qu’on s’y attarde. Fondée en 2019 par Nidal Haddad, artiste multidisciplinaire, Calima se distingue par son engagement envers une littérature sensible et inspirante. Publier les textes d’Akatcherian coulait donc de source pour cette jeune maison déjà reconnue pour son exigence et son originalité.

Le récit s’ouvre sur le destin tragique de Nabil, brillant chirurgien à Beyrouth, tout juste endeuillé par la perte de sa femme Nadia, victime de la double explosion apocalyptique qui a soufflé le port et le cœur de la capitale libanaise le 4 août 2020. Assommé par le chagrin, tétanisé par la violence de la déflagration qui a emporté l’élue de son cœur, Nabil erre dans une ville dévastée, méconnaissable. Parti en fumée le «Liban, hôpital du Moyen-Orient», comme le souligne amèrement l’auteur. Ne reste que la douleur, immense, des proches des disparus, la sidération des survivants, la colère sourde d’un peuple trahi par ses dirigeants.

Face à ce tableau apocalyptique, habilement restitué par la plume d’Akatcherian, le dilemme s’impose: faut-il partir, tourner la page, refaire sa vie ailleurs, ou au contraire rester, s’ancrer dans sa terre natale, se battre pour la reconstruire? C’est toute la prouesse de ce roman que d’explorer, à travers les tourments de Nabil, mais aussi la galerie de personnages qui gravitent autour de lui, les affres de l’exil et la force des racines.

On se laisse emporter par le récit, bouleverser par la tendresse du regard que porte l’auteur sur ses personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Il y a Tanios, sage vieillard au cœur pur, véritable oracle qui prodigue ses conseils depuis son moulin rénové, havre de paix et de spiritualité. Mariana, jeune femme à la beauté insolente, qui a sacrifié son honneur pour sauver sa mère malade. Wassim, gamin des rues à l’imagination débordante, fauché en plein rêve par la mort de son père docker, victime lui aussi de l’explosion meurtrière. Autant de destins cabossés, mais debout, de blessures secrètes pansées par la grâce de la solidarité.

Car c’est aussi la grande force du roman d’Akatcherian que de faire souffler, au milieu des décombres et du chaos, un vent d’espoir et de fraternité. Comme Nabil et ses compagnons d’infortune, le Liban vacille sous les coups de boutoir de l’Histoire, mais il ne rompt pas. Portées par un sursaut collectif, une soif ardente de vivre, les victimes d’hier redressent la tête, s’organisent, se serrent les coudes. La scène de la fête au moulin de Tanios, un an jour pour jour après le drame, est à cet égard d’une justesse émotionnelle rare. On y danse, on y rit, on y pleure aussi, mais l’essentiel est là: la vie continue, envers et contre tout.

Je ne te dirai jamais adieu n’en est pas moins un pamphlet politique d’une grande virulence. Sous couvert de fiction, Akatcherian étrille sans ménagement la classe dirigeante libanaise, ces corrompus qui «prêchent la vertu, sourds aux souffrances du peuple» et obnubilés par leurs privilèges communautaires. «Vivre un deuil dans la liesse! Cela me semble être un défi à la mort», fait-il dire à Mounir, le fils de Nabil, de retour d’exil, sidéré par le cynisme de ces «irresponsables, qui avaient pris en otage tout un pays et son peuple avec».

Mais si le Liban d’aujourd’hui est au bord du gouffre, n’allez pas croire pour autant que l’auteur ait perdu la foi en son pays. Au contraire, tout son récit est porté par une tendresse lucide, un amour pour sa terre qui suinte à chaque page. Dans un style qui lui est propre, Carlo Akatcherian célèbre la beauté des paysages du Mont-Liban, les couleurs de la mer se confondant avec le ciel, les parfums du jasmin au crépuscule. Une poésie qui s’incarne aussi dans la gouaille truculente des habitants, leur goût de la fête malgré les épreuves, leur sens de l’accueil et de l’authentique.

Comme un long poème qui dirait le deuil impossible d’un pays aimé viscéralement, Je ne te dirai jamais adieu est assurément le roman qu’il nous fallait lire en ces temps chaotiques. Une œuvre qu’il faut découvrir et que l’auteur dédicacera le lundi 20 mai 2024 de 17h30 à 20h30 à la Bibliothèque municipale de Beyrouth, Assabil – Monnot.

Que reste-t-il du Liban, ce petit pays à la beauté époustouflante, joyau du Moyen-Orient, après des décennies de guerres fratricides, d’instabilité politique et de crise économique inédite? C’est la question qui traverse le roman de Carlo Akatcherian, Je ne te dirai jamais adieu, paru aux Éditions Artliban Calima. Professeur de médecine et écrivain, Akatcherian nous livre avec ce sixième opus une œuvre vibrante d’émotions, qui ausculte avec finesse l’âme de son pays natal.

La maison d’édition Calima, qui publie ce roman, mérite qu’on s’y attarde. Fondée en 2019 par Nidal Haddad, artiste multidisciplinaire, Calima se distingue par son engagement envers une littérature sensible et inspirante. Publier les textes d’Akatcherian coulait donc de source pour cette jeune maison déjà reconnue pour son exigence et son originalité.

Le récit s’ouvre sur le destin tragique de Nabil, brillant chirurgien à Beyrouth, tout juste endeuillé par la perte de sa femme Nadia, victime de la double explosion apocalyptique qui a soufflé le port et le cœur de la capitale libanaise le 4 août 2020. Assommé par le chagrin, tétanisé par la violence de la déflagration qui a emporté l’élue de son cœur, Nabil erre dans une ville dévastée, méconnaissable. Parti en fumée le «Liban, hôpital du Moyen-Orient», comme le souligne amèrement l’auteur. Ne reste que la douleur, immense, des proches des disparus, la sidération des survivants, la colère sourde d’un peuple trahi par ses dirigeants.

Face à ce tableau apocalyptique, habilement restitué par la plume d’Akatcherian, le dilemme s’impose: faut-il partir, tourner la page, refaire sa vie ailleurs, ou au contraire rester, s’ancrer dans sa terre natale, se battre pour la reconstruire? C’est toute la prouesse de ce roman que d’explorer, à travers les tourments de Nabil, mais aussi la galerie de personnages qui gravitent autour de lui, les affres de l’exil et la force des racines.

On se laisse emporter par le récit, bouleverser par la tendresse du regard que porte l’auteur sur ses personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Il y a Tanios, sage vieillard au cœur pur, véritable oracle qui prodigue ses conseils depuis son moulin rénové, havre de paix et de spiritualité. Mariana, jeune femme à la beauté insolente, qui a sacrifié son honneur pour sauver sa mère malade. Wassim, gamin des rues à l’imagination débordante, fauché en plein rêve par la mort de son père docker, victime lui aussi de l’explosion meurtrière. Autant de destins cabossés, mais debout, de blessures secrètes pansées par la grâce de la solidarité.

Car c’est aussi la grande force du roman d’Akatcherian que de faire souffler, au milieu des décombres et du chaos, un vent d’espoir et de fraternité. Comme Nabil et ses compagnons d’infortune, le Liban vacille sous les coups de boutoir de l’Histoire, mais il ne rompt pas. Portées par un sursaut collectif, une soif ardente de vivre, les victimes d’hier redressent la tête, s’organisent, se serrent les coudes. La scène de la fête au moulin de Tanios, un an jour pour jour après le drame, est à cet égard d’une justesse émotionnelle rare. On y danse, on y rit, on y pleure aussi, mais l’essentiel est là: la vie continue, envers et contre tout.

Je ne te dirai jamais adieu n’en est pas moins un pamphlet politique d’une grande virulence. Sous couvert de fiction, Akatcherian étrille sans ménagement la classe dirigeante libanaise, ces corrompus qui «prêchent la vertu, sourds aux souffrances du peuple» et obnubilés par leurs privilèges communautaires. «Vivre un deuil dans la liesse! Cela me semble être un défi à la mort», fait-il dire à Mounir, le fils de Nabil, de retour d’exil, sidéré par le cynisme de ces «irresponsables, qui avaient pris en otage tout un pays et son peuple avec».

Mais si le Liban d’aujourd’hui est au bord du gouffre, n’allez pas croire pour autant que l’auteur ait perdu la foi en son pays. Au contraire, tout son récit est porté par une tendresse lucide, un amour pour sa terre qui suinte à chaque page. Dans un style qui lui est propre, Carlo Akatcherian célèbre la beauté des paysages du Mont-Liban, les couleurs de la mer se confondant avec le ciel, les parfums du jasmin au crépuscule. Une poésie qui s’incarne aussi dans la gouaille truculente des habitants, leur goût de la fête malgré les épreuves, leur sens de l’accueil et de l’authentique.

Comme un long poème qui dirait le deuil impossible d’un pays aimé viscéralement, Je ne te dirai jamais adieu est assurément le roman qu’il nous fallait lire en ces temps chaotiques. Une œuvre qu’il faut découvrir et que l’auteur dédicacera le lundi 20 mai 2024 de 17h30 à 20h30 à la Bibliothèque municipale de Beyrouth, Assabil – Monnot.

Lire aussi

Commentaires