Qui sont-ils ces gardiens de notre mémoire? Ces traqueurs de l’hier? Ces traceurs du temps? Qu’est-ce qui les anime tant? Portraits hauts en couleurs de ces amoureux du noir et blanc.

Tout a commencé par la curiosité. Vous savez, cette qualité si rare qui fait nous précipiter sur les choses, les recherches, les explications, les détails, les «je veux savoir». La curiosité donc dans la ville, pour cette partie étalée là devant nous, si évidente et pourtant si mystérieuse: la dénomination de nos rues.

Tout a commencé donc quand, jeune graphiste diplômée et travaillant sur un projet avec le Conseil exécutif des grands projets de la ville de Beyrouth, Lina est amenée à photographier la rue Afif Tiby. Un nom qui ne lui dit pas grand-chose et la rue encore moins, habitués que nous sommes d’indiquer les lieux par tout sauf par… le nom des rues. «À côté du supermarché», «près du grand arbre», «à droite après l’épicerie»… on ne manque pas d’imagination pour donner nos adresses. Et aujourd’hui le «share location» nous facilite certes la géographie, mais fait encore plus reculer l’histoire.

Car c’est bien d’histoire dont il s’agit et avec un grand H, s’il vous plaît. Les noms de nos rues sont évocateurs d’une époque, d’une personnalité, d’une tendance, d’un événement, d’un homme politique, plus rarement d’une femme célèbre. Mais qui les connaît? Qui en parle? Qui les a retenus? Ce sont là les questions que s’est posée Lina Ezzedine justement en digne fille de Ras Beyrouth et en découvrant qu’Afif Tiby, dont le nom était gravé sur une de ces plaques émaillées que l’on ne regarde jamais, était dans les années 60 président du syndicat de la presse, une personnalité qui a joué un grand rôle dans le développement du journalisme au Liban.

Il n’en fallait pas plus pour que la curiosité émoustillée de la jeune femme laisse la place à l’évidence d’un projet gigantesque, mais nécessaire: répertorier et expliquer les rues et ruelles de la capitale. Car en racontant les rues, leurs noms et leurs époques, on reconstitue d’une manière ludique et reconnaissante la grande histoire de la ville. La mission peut alors commencer. Nous sommes au début des années 2000, dans cette parenthèse avide où l’on reconstruisait encore et où la mémoire se devait d’être entretenue, ravivée et défendue.

Un livre donc, pourquoi pas, avec les 1.200 appellations de la ville. Beyrouth et ses rues, Beyrouth et ses ruelles, Beyrouth et ses jardins, ses squares, ses places. Armée de divers guides, dont celui qu’Électricité du Liban avait sorti dans les années 70, Lina Ezzedine va plonger tous les jours quelques heures dans les dédales d’une capitale qui a vu passer tant de noms. Dans les bibliothèques, notamment la Bibliothèque orientale, elle va écumer les journaux, lisant chaque page, chaque titre, chaque manchette pour tenter de comprendre.

Lissan el-Hal, Al-Bachir, L’Orient, Le Jour, An-Nahar… le travail est titanesque, mais l’intérêt va grandissant. Car si certaines rues répondent à des noms dont l’évidence saute aux yeux, d’autres gardent leur part de mystère. Et le travail de Lina ne se résume pas aux archives des bibliothèques mais également s’enrichit en interrogeant les riverains, en parlant aux familles, en collectant leurs photos, en se transformant en véritable Hercule Poirot, détective de rue et d’histoire. Comme pour cette rue Marie Eddé dans le quartier de Sanayeh… Qui était donc cette femme?

Pour le savoir, Lina Ezzedine remuera ciel et terre. C’est que les femmes sur les plaques bleues de la ville sont si rares qu’elles méritent beaucoup d’attention. Après avoir vainement interrogé Michel Eddé et toute la famille, elle tombe sur Henri Eddé qui, préparant un ouvrage sur la famille, lui racontera que ce n’est pas Eddé mais Eddy, pas Marie mais Mary. Mary Eddy donc (voir photos) et dont elle connaîtra l’histoire en consultant les archives protestantes. Un ange dévoué qui a tant aidé les Libanais. Mais qui s’en souvient?

Chaque histoire comme celle-là, chaque rue qui dévoile ses secrets, chaque énigme encore à résoudre et Lina est galvanisée. Si portée par son projet qui se concrétise rue après rue qu’elle n’hésite pas à forcer les portes, à consulter toutes sortes d’archives, à se frayer un chemin vers celles de la municipalité, le sésame de Beyrouth, à recueillir des photos, à devenir rapidement «La» spécialiste du pourquoi du comment des «chaware’ al-madina».

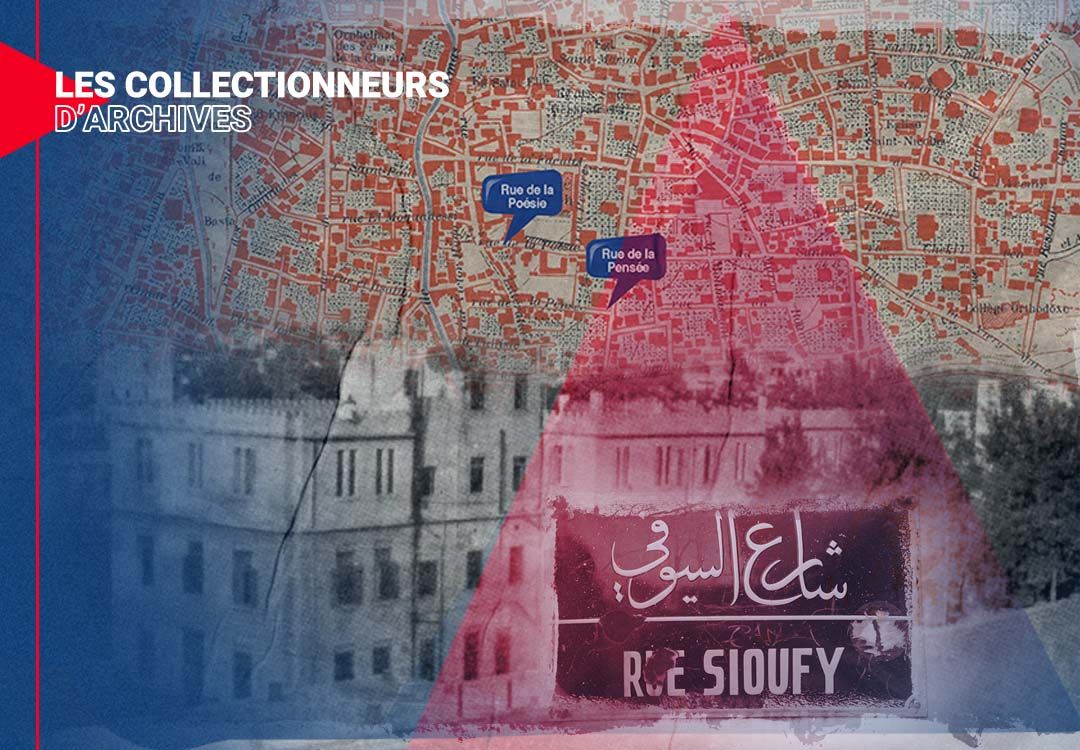

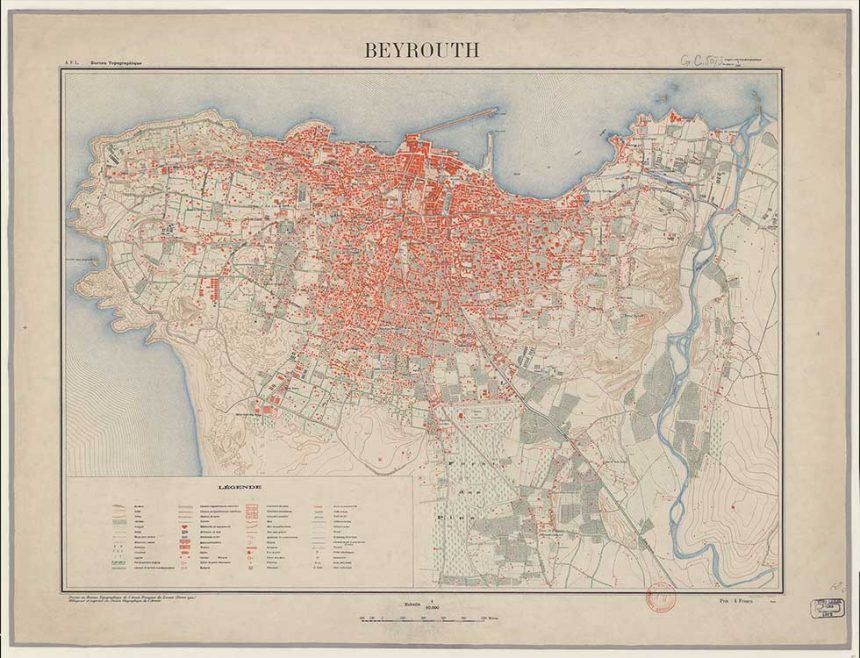

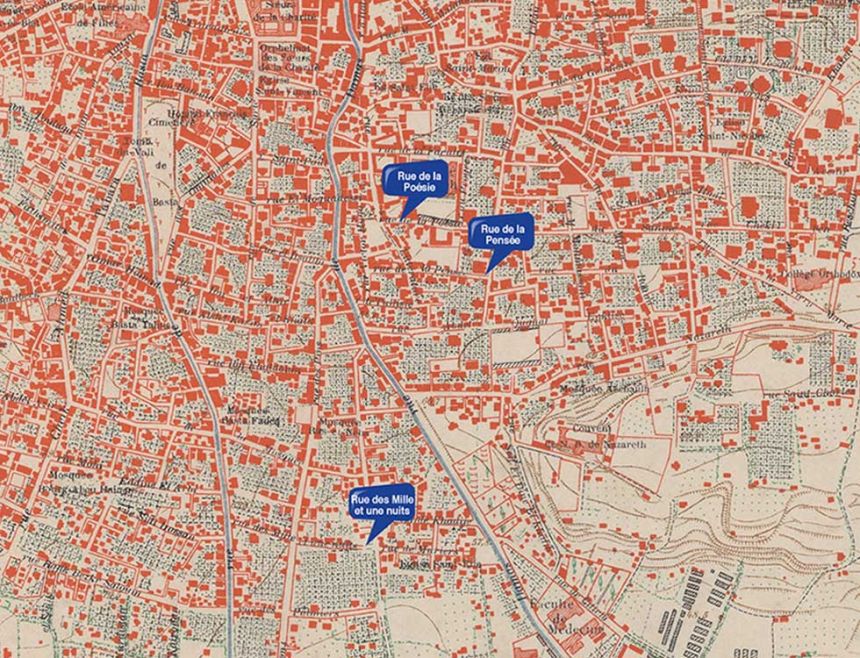

Et on n’a surtout pas envie qu’elle s’arrête de raconter les rues de la ville tant c’est passionnant et tant on ne sait pas grand-chose finalement et que l’on apprend que 572 rues portent le nom d’hommes illustres (sans compter les noms des familles), 35 rues seulement portent des noms de femmes et que dans la première carte écrite à la main du mandat français, les rues étaient baptisées un peu hâtivement ce qui avait soulevé le courroux des riverains. Car que ferait une rue «des mille et une nuits» dans une Beyrouth méditerranéenne ou encore une rue «de la poésie», rue «de la pensée», rue «des palmiers», rue «du progrès»? Ce qui aura poussé les Français à mieux étudier leur affaire surtout quand ils avaient placé d’abord la rue Al-Moutannabi dans le quartier un peu olé olé de du centre de la ville.

Entretemps, Lina Ezzedine court toujours, de rue en ruelle, de square en impasse, véritable passionaria des plaques et de l’histoire, suivant un vrai parcours de la rue de Phénicie à l’École de droit, en passant par la Constitution libanaise, se transformant souvent en combattante acharnée pour défendre des noms qu’on voudrait arracher et jeter, des ruelles qu’on voudrait débaptiser, éternelle chercheuse et surtout intarissable sur son sujet. Un livre que nous attendons tous, bientôt fini, jamais fini tant la ville est passionnante, il est vrai, mais aussi fatigante avec des changements souvent malheureux, des ajouts souvent incongrus, des disparitions de noms souvent scandaleuses et une histoire, une mémoire qui se perdent dans l’agitation et les klaxons et le manque de culture urbaine. On ne regarde jamais nos plaques bleues, on les dédaigne, on les renie, mais elles sont encore là pourtant et raconteront beaucoup de choses à qui daigne lever la tête.

Une des premières cartes réalisées par le Bureau topographique du Levant en 1922 pendant le mandat français avec des appellations inadéquates.

Afif el-Tibi (président du syndicat de la presse libanaise) avec qui le projet a commencé. Dans cette photo en compagnie de Feyrouz et Saïd Akl.

Afif el-Tibi (président du syndicat de la presse libanaise) avec qui le projet a commencé. Dans cette photo en compagnie de Feyrouz et Saïd Akl.

L’une des rares plaques de rues encore accrochées sur les murs de la ville avec une belle calligraphie arabe. Il existe juste une autre qui se trouve à Basta el-Tahta et qui porte le nom de Haroun el-Rachid.

La docteure Mary Pierson Eddy est née à Saïda en 1864 de parents missionnaires. Elle a été la première femme à être autorisée à pratiquer la médecine par l’Empire ottoman. Médecin ophtalmologue, elle s’occupait d’une centaine de villages et avait installé sa clinique sous des tentes. Elle a fondé le premier sanatorium pour la tuberculose de tout l’Empire ottoman, l’hôpital Hamline entre Jounieh et Hammana. L’hôpital est aujourd’hui un hospice pour les vieux. Une longue rue de Beyrouth (Sanayeh) a été baptisée de son nom. Après 2005, rien qu’une petite partie (ruelle) de cette rue porte encore son nom et cette ruelle n’a même plus de plaque. Avec le temps Mary Eddy tombera dans l’oubli.

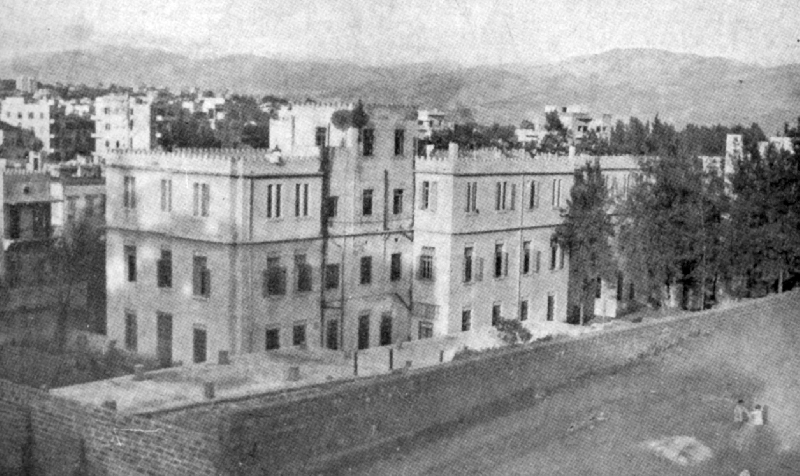

En 1933, le nouveau bâtiment de l’orphelinat musulman (Dar el-aytam el-islamiya) qui a été transféré de Bourj Abi Haidar a été inauguré non loin de l’hôpital musulman dans la zone connue sous le nom de «Mahallat el-Ramel» (la colline de sable) ou le Zureik Hill (en rapport à une certaine famille Zreik qui possédait de nombreux terrains dans la région). Pour avoir un meilleur accès à ces deux bâtiments, la municipalité a ouvert une nouvelle route qui relie cette zone de la Forêt des pins aux autres endroits de la ville et les gens ont été invités à utiliser cette «nouvelle route» pour les rejoindre. Plus tard, toute la zone prit le nom de Tarik el-Jdidé.

En 1933, le nouveau bâtiment de l’orphelinat musulman (Dar el-aytam el-islamiya) qui a été transféré de Bourj Abi Haidar a été inauguré non loin de l’hôpital musulman dans la zone connue sous le nom de «Mahallat el-Ramel» (la colline de sable) ou le Zureik Hill (en rapport à une certaine famille Zreik qui possédait de nombreux terrains dans la région). Pour avoir un meilleur accès à ces deux bâtiments, la municipalité a ouvert une nouvelle route qui relie cette zone de la Forêt des pins aux autres endroits de la ville et les gens ont été invités à utiliser cette «nouvelle route» pour les rejoindre. Plus tard, toute la zone prit le nom de Tarik el-Jdidé.

Saviez-vous que la rue Barbour a d’abord été nommée d’après la famille de Hanna Barbour qui y vivait à la fin du XIXe siècle? Après 1973, la rue a pris son nom actuel de Wadih Mitri Barbour, un des petits-fils de Hanna qui était médecin et humanitaire dans le quartier de Mazraa.

La dénomination de rues devient comme un héritage qu’il ne faut pas modifier ou changer. La rue Maarad tire son nom de la première exposition-foire organisée dans la ville en 1920. Cette rue a subi plusieurs tentatives de changer son nom, tentatives rejetées par les Beyrouthins. En 1938, elle a reçu le nom du Haut-commissaire de France De Martel et plus tard, en 1951, l’appellation Selim Takla (ancien ministre). À la fin des années 1990, le gouvernement libanais lui a donné le nom du président français Jacques Chirac, mais encore une fois pour le Beyrouthin c’est la rue el-Maarad, et la plaque est signalée par El-Maarad-Jacques Chirac. Ce nom survivra-t-il ou reprendra-t-il son nom historique «el-Maarad»?

Abd el-Wahhab el-Inglizi (1878-1916) était un nationaliste syrien et l’un de ceux exécutés par Jamal Pacha le 6 mai 1916. The Inglizi (l’Anglais) est un surnom donné à son arrière-grand-père qui était si nerveux qu’on le comparait volontiers à de la poudre à canon anglaise.

Tout a commencé par la curiosité. Vous savez, cette qualité si rare qui fait nous précipiter sur les choses, les recherches, les explications, les détails, les «je veux savoir». La curiosité donc dans la ville, pour cette partie étalée là devant nous, si évidente et pourtant si mystérieuse: la dénomination de nos rues.

Tout a commencé donc quand, jeune graphiste diplômée et travaillant sur un projet avec le Conseil exécutif des grands projets de la ville de Beyrouth, Lina est amenée à photographier la rue Afif Tiby. Un nom qui ne lui dit pas grand-chose et la rue encore moins, habitués que nous sommes d’indiquer les lieux par tout sauf par… le nom des rues. «À côté du supermarché», «près du grand arbre», «à droite après l’épicerie»… on ne manque pas d’imagination pour donner nos adresses. Et aujourd’hui le «share location» nous facilite certes la géographie, mais fait encore plus reculer l’histoire.

Car c’est bien d’histoire dont il s’agit et avec un grand H, s’il vous plaît. Les noms de nos rues sont évocateurs d’une époque, d’une personnalité, d’une tendance, d’un événement, d’un homme politique, plus rarement d’une femme célèbre. Mais qui les connaît? Qui en parle? Qui les a retenus? Ce sont là les questions que s’est posée Lina Ezzedine justement en digne fille de Ras Beyrouth et en découvrant qu’Afif Tiby, dont le nom était gravé sur une de ces plaques émaillées que l’on ne regarde jamais, était dans les années 60 président du syndicat de la presse, une personnalité qui a joué un grand rôle dans le développement du journalisme au Liban.

Il n’en fallait pas plus pour que la curiosité émoustillée de la jeune femme laisse la place à l’évidence d’un projet gigantesque, mais nécessaire: répertorier et expliquer les rues et ruelles de la capitale. Car en racontant les rues, leurs noms et leurs époques, on reconstitue d’une manière ludique et reconnaissante la grande histoire de la ville. La mission peut alors commencer. Nous sommes au début des années 2000, dans cette parenthèse avide où l’on reconstruisait encore et où la mémoire se devait d’être entretenue, ravivée et défendue.

Un livre donc, pourquoi pas, avec les 1.200 appellations de la ville. Beyrouth et ses rues, Beyrouth et ses ruelles, Beyrouth et ses jardins, ses squares, ses places. Armée de divers guides, dont celui qu’Électricité du Liban avait sorti dans les années 70, Lina Ezzedine va plonger tous les jours quelques heures dans les dédales d’une capitale qui a vu passer tant de noms. Dans les bibliothèques, notamment la Bibliothèque orientale, elle va écumer les journaux, lisant chaque page, chaque titre, chaque manchette pour tenter de comprendre.

Lissan el-Hal, Al-Bachir, L’Orient, Le Jour, An-Nahar… le travail est titanesque, mais l’intérêt va grandissant. Car si certaines rues répondent à des noms dont l’évidence saute aux yeux, d’autres gardent leur part de mystère. Et le travail de Lina ne se résume pas aux archives des bibliothèques mais également s’enrichit en interrogeant les riverains, en parlant aux familles, en collectant leurs photos, en se transformant en véritable Hercule Poirot, détective de rue et d’histoire. Comme pour cette rue Marie Eddé dans le quartier de Sanayeh… Qui était donc cette femme?

Pour le savoir, Lina Ezzedine remuera ciel et terre. C’est que les femmes sur les plaques bleues de la ville sont si rares qu’elles méritent beaucoup d’attention. Après avoir vainement interrogé Michel Eddé et toute la famille, elle tombe sur Henri Eddé qui, préparant un ouvrage sur la famille, lui racontera que ce n’est pas Eddé mais Eddy, pas Marie mais Mary. Mary Eddy donc (voir photos) et dont elle connaîtra l’histoire en consultant les archives protestantes. Un ange dévoué qui a tant aidé les Libanais. Mais qui s’en souvient?

Chaque histoire comme celle-là, chaque rue qui dévoile ses secrets, chaque énigme encore à résoudre et Lina est galvanisée. Si portée par son projet qui se concrétise rue après rue qu’elle n’hésite pas à forcer les portes, à consulter toutes sortes d’archives, à se frayer un chemin vers celles de la municipalité, le sésame de Beyrouth, à recueillir des photos, à devenir rapidement «La» spécialiste du pourquoi du comment des «chaware’ al-madina».

Et on n’a surtout pas envie qu’elle s’arrête de raconter les rues de la ville tant c’est passionnant et tant on ne sait pas grand-chose finalement et que l’on apprend que 572 rues portent le nom d’hommes illustres (sans compter les noms des familles), 35 rues seulement portent des noms de femmes et que dans la première carte écrite à la main du mandat français, les rues étaient baptisées un peu hâtivement ce qui avait soulevé le courroux des riverains. Car que ferait une rue «des mille et une nuits» dans une Beyrouth méditerranéenne ou encore une rue «de la poésie», rue «de la pensée», rue «des palmiers», rue «du progrès»? Ce qui aura poussé les Français à mieux étudier leur affaire surtout quand ils avaient placé d’abord la rue Al-Moutannabi dans le quartier un peu olé olé de du centre de la ville.

Entretemps, Lina Ezzedine court toujours, de rue en ruelle, de square en impasse, véritable passionaria des plaques et de l’histoire, suivant un vrai parcours de la rue de Phénicie à l’École de droit, en passant par la Constitution libanaise, se transformant souvent en combattante acharnée pour défendre des noms qu’on voudrait arracher et jeter, des ruelles qu’on voudrait débaptiser, éternelle chercheuse et surtout intarissable sur son sujet. Un livre que nous attendons tous, bientôt fini, jamais fini tant la ville est passionnante, il est vrai, mais aussi fatigante avec des changements souvent malheureux, des ajouts souvent incongrus, des disparitions de noms souvent scandaleuses et une histoire, une mémoire qui se perdent dans l’agitation et les klaxons et le manque de culture urbaine. On ne regarde jamais nos plaques bleues, on les dédaigne, on les renie, mais elles sont encore là pourtant et raconteront beaucoup de choses à qui daigne lever la tête.

Une des premières cartes réalisées par le Bureau topographique du Levant en 1922 pendant le mandat français avec des appellations inadéquates.

Afif el-Tibi (président du syndicat de la presse libanaise) avec qui le projet a commencé. Dans cette photo en compagnie de Feyrouz et Saïd Akl.

Afif el-Tibi (président du syndicat de la presse libanaise) avec qui le projet a commencé. Dans cette photo en compagnie de Feyrouz et Saïd Akl.

L’une des rares plaques de rues encore accrochées sur les murs de la ville avec une belle calligraphie arabe. Il existe juste une autre qui se trouve à Basta el-Tahta et qui porte le nom de Haroun el-Rachid.

La docteure Mary Pierson Eddy est née à Saïda en 1864 de parents missionnaires. Elle a été la première femme à être autorisée à pratiquer la médecine par l’Empire ottoman. Médecin ophtalmologue, elle s’occupait d’une centaine de villages et avait installé sa clinique sous des tentes. Elle a fondé le premier sanatorium pour la tuberculose de tout l’Empire ottoman, l’hôpital Hamline entre Jounieh et Hammana. L’hôpital est aujourd’hui un hospice pour les vieux. Une longue rue de Beyrouth (Sanayeh) a été baptisée de son nom. Après 2005, rien qu’une petite partie (ruelle) de cette rue porte encore son nom et cette ruelle n’a même plus de plaque. Avec le temps Mary Eddy tombera dans l’oubli.

En 1933, le nouveau bâtiment de l’orphelinat musulman (Dar el-aytam el-islamiya) qui a été transféré de Bourj Abi Haidar a été inauguré non loin de l’hôpital musulman dans la zone connue sous le nom de «Mahallat el-Ramel» (la colline de sable) ou le Zureik Hill (en rapport à une certaine famille Zreik qui possédait de nombreux terrains dans la région). Pour avoir un meilleur accès à ces deux bâtiments, la municipalité a ouvert une nouvelle route qui relie cette zone de la Forêt des pins aux autres endroits de la ville et les gens ont été invités à utiliser cette «nouvelle route» pour les rejoindre. Plus tard, toute la zone prit le nom de Tarik el-Jdidé.

En 1933, le nouveau bâtiment de l’orphelinat musulman (Dar el-aytam el-islamiya) qui a été transféré de Bourj Abi Haidar a été inauguré non loin de l’hôpital musulman dans la zone connue sous le nom de «Mahallat el-Ramel» (la colline de sable) ou le Zureik Hill (en rapport à une certaine famille Zreik qui possédait de nombreux terrains dans la région). Pour avoir un meilleur accès à ces deux bâtiments, la municipalité a ouvert une nouvelle route qui relie cette zone de la Forêt des pins aux autres endroits de la ville et les gens ont été invités à utiliser cette «nouvelle route» pour les rejoindre. Plus tard, toute la zone prit le nom de Tarik el-Jdidé.Saviez-vous que la rue Barbour a d’abord été nommée d’après la famille de Hanna Barbour qui y vivait à la fin du XIXe siècle? Après 1973, la rue a pris son nom actuel de Wadih Mitri Barbour, un des petits-fils de Hanna qui était médecin et humanitaire dans le quartier de Mazraa.

La dénomination de rues devient comme un héritage qu’il ne faut pas modifier ou changer. La rue Maarad tire son nom de la première exposition-foire organisée dans la ville en 1920. Cette rue a subi plusieurs tentatives de changer son nom, tentatives rejetées par les Beyrouthins. En 1938, elle a reçu le nom du Haut-commissaire de France De Martel et plus tard, en 1951, l’appellation Selim Takla (ancien ministre). À la fin des années 1990, le gouvernement libanais lui a donné le nom du président français Jacques Chirac, mais encore une fois pour le Beyrouthin c’est la rue el-Maarad, et la plaque est signalée par El-Maarad-Jacques Chirac. Ce nom survivra-t-il ou reprendra-t-il son nom historique «el-Maarad»?

Abd el-Wahhab el-Inglizi (1878-1916) était un nationaliste syrien et l’un de ceux exécutés par Jamal Pacha le 6 mai 1916. The Inglizi (l’Anglais) est un surnom donné à son arrière-grand-père qui était si nerveux qu’on le comparait volontiers à de la poudre à canon anglaise.

Lire aussi

Commentaires