©Moqtada el Sadr, grand gagnant des élections législatives de 2021, mène une campagne féroce contre les partis pro-iraniens pour former un gouvernement de majorité (AFP)

Moqtada el Sadr, leader chiite et dirigeant du plus grand bloc parlementaire au Parlement irakien, a annoncé la démission de ses députés. Une manière d'entériner le blocage politique, qui dure depuis 200 jours dans le pays et menace de plonger celui-ci dans une nouvelle spirale de violences. Les séquences de blocage politique sont coutumières au système politique irakien, fondé sur le confessionnalisme, mais la situation que connait actuellement le pays est inédite à bien des égards. La division du camp chiite, avec l'entrée en dissidence de Moqtada el-Sadr qui compte bien se débarrasser de l'emprise iranienne sur le pays, a nourri les tensions et rapproché l'éventualité d'une guerre civile.

Les manifestations se succèdent en Irak, alors que la situation économique devient dramatique, le taux de pauvreté atteignant les 40%. (AFP)

Les manifestations se succèdent en Irak, alors que la situation économique devient dramatique, le taux de pauvreté atteignant les 40%. (AFP)

Cela fait à présent plus de deux cents jours que l’Irak est sans leadership. Une situation relativement courante pour le pays, habitué aux retards dans la formation d’un gouvernement depuis l’instauration de la Constitution de 2005. Celle-ci, calquée implicitement sur le modèle confessionnel libanais, laisse, en effet, la porte ouverte au sectarisme, aux blocages politiques, et au « partage du gâteau » entre les différents leaders.

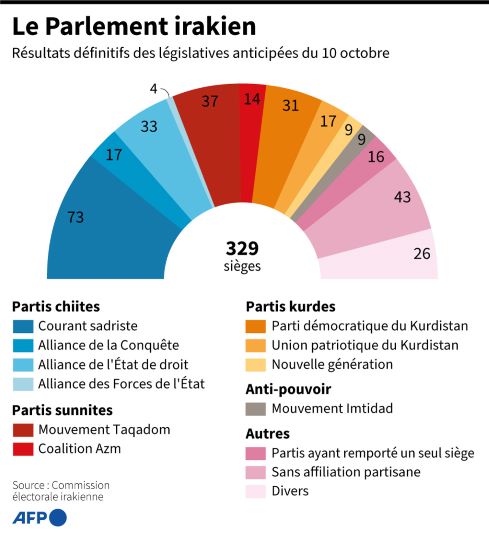

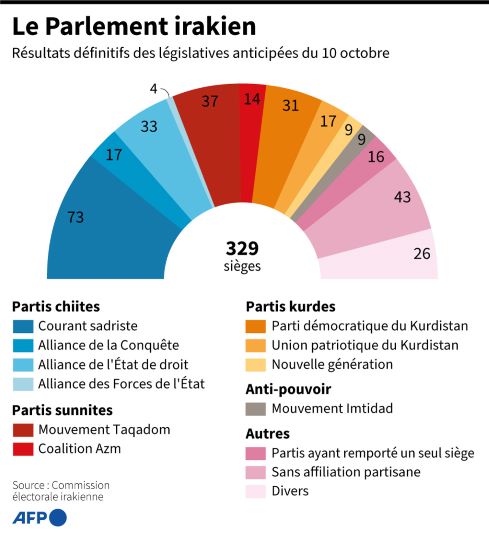

Les élections fédérales irakiennes d’octobre 2021 ont consacré l’éclatement du paysage politique, entre la coalition trans-confessionnelle autour du chiite Moqtada el-Sadr, et le « Cadre de coordination » formé essentiellement de partis et milices affiliées à l’Iran. Arrivé en tête des élections, le parti sadriste avait obtenu 73 sièges et formé une coalition de 180 députés avec le bloc sunnite Al-Azm, le parti kurde PDK dirigé par Netchirvan Barzani et des indépendants. De son côté, le Cadre de coordination dispose de 130 députés.

Cependant, pas de réel perdant, ni de gagnant dans la formule irakienne, qui impose le consensus entre toutes les parties pour la nomination d’un président de la République, condition essentielle à la formation d’un gouvernement. Le système confessionnel irakien a, depuis l’invasion américaine de 2003, reposé sur la formation de gouvernements « d’union nationale ». Les partis pro-iraniens utilisent ainsi leur «tiers de blocage», empêchant d’atteindre le quorum nécessaire au déblocage des institutions tant qu’un compromis les favorisant n’est pas trouvé.

La guerre intraconfessionnelle

Toutefois, une différence de taille sépare ces élections des présentes : Moqtada el Sadr, leader chiite souverainiste, est déterminé à rompre la logique consensuelle et ne faire aucun cadeau aux partis pro-iraniens, qu’il considère comme responsable de la faillite du pays.

C’est une véritable « guerre civile chiite » qui se profile, selon les mots de Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l’Irak (CFRI). Les escarmouches se multiplient entre les milices des deux parties : la milice de Sadr, Saraya el-Salam (Brigades de la paix), a récemment recruté de nouveaux combattants dans les provinces de Babylone et de Diyala. Les assassinats se multiplient dans le sud du pays, majoritairement chiite, entre les deux camps.

Aucun compromis possible pour l'heure: Sadr a déclaré dans un discours le 16 mai dernier qu’il n’y aura jamais d’accord avec le Cadre de coordination. Représentant du nationalisme irakien, il a mené sa campagne électorale sur la formation d’un gouvernement majoritaire et n’hésite pas à monter la tension sécuritaire pour provoquer une scission au sein du bloc pro-iranien. Il a appelé ce jeudi ses députés à démissionner pour ne pas faire obstruction à la formation d'un gouvernement, un moyen de mettre ses rivaux au pied du mur.

Des manifestations anti-iraniennes ont eu lieu à Sadr City, mais également au cœur de Baghdad par des partisans du leader souverainiste. Selon les observateurs, Sadr utilise sa base au sud de l’Irak pour faire monter la gronde populaire contre les forces pro-iraniennes. De leur côté, les partis pro-Iran se réfugient derrière l’argument de « l’entente nationale » pour faire advenir un gouvernement consensuel où ils seraient représentés.

Dans un pays où l’État n’est qu’un moyen d’amasser des ressources pour anéantir son adversaire, la lutte politique revêt un caractère survivaliste : jusqu’à présent, tant Sadr que ses rivaux, comme Nouri al-Maliki, ont pu infiltrer les institutions de l’État dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale, affirme le Centre français de recherche sur l'Irak. En cas de rupture de ce schéma, une purge massive sera menée contre l’opposition, un scénario redouté notamment par le Cadre de coordination.

La période octroyée par Sadr aux partis pro-iraniens pour former un gouvernement, 40 jours, est terminée depuis un mois et le blocage persiste, alors que la nomination d'un président aurait dû être actée 30 jours après les élections. À la lutte inter-chiite s’ajoutent les traditionnelles rivalités au sein de la communauté kurde, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) refusant de nommer un président (traditionnellement kurde) issu du PDK. Quant aux sunnites, ils sont divisés entre l’adhésion à l’État irakien et le ralliement à l’État islamique, toujours puissant à l’ouest du pays.

La question iranienne, clivage mobilisateur

Du côté kurde, la division entre le PDK et l'UPK concernant la nomination du président, traditionnellement kurde, accentue le blocage politique. (AFP)

Du côté kurde, la division entre le PDK et l'UPK concernant la nomination du président, traditionnellement kurde, accentue le blocage politique. (AFP)

Dans une interview télévisée en avril dernier, l’ancien ambassadeur d’Iran en Irak, Iraj Masjidi, affirmait que « la formule consensuelle nous paraît la plus appropriée, le temps n’est pas venu en Irak pour un gouvernement de majorité ». Des propos qui révèlent d’une part, que l’Iran reste le premier gardien du statu quo confessionnel, et d’autre part qu’il considère l’Irak davantage comme un pays satellite qu’un partenaire souverain.

Traditionnellement faiseur de rois en Irak, notamment à partir du retrait progressif des États-Unis, l’Iran n’a pas pu empêcher l’émergence d’un courant fortement hostile à sa présence ces dernières années. Celui-ci prend deux formes interpénétrées : le bloc souverainiste de Moqtada el-Sadr, et les forces contestatrices issues du mouvement d’octobre 2019, qui avaient appelé à la fin de l’ingérence iranienne.

Relayée par des milices irakiennes représentées au Parlement, l’influence iranienne s’est faite omniprésente que ce soit dans les forces de sécurité ou les institutions de l’État. Une domination qui a suscité l’opposition d’une grande partie des Irakiens, que ce soit par nationalisme ou par protestation contre la corruption et l’incapacité de l’État à assurer les services de base.

Par ailleurs, l’assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi el Mohandis (dirigeant du Hashed el Shaabi, groupement de milices chiites) a miné la cohésion des partis pro-Iran, qui n’ont pas tous reconnu les nouveaux dirigeants. Le remplaçant de Qasem el Soleimani, Jamal Ghani, ne parle pas irakien et n’a que peu de connaissance des réalités locales. Quant à Fareh el-Fayad, remplaçant de Abou Mehdi el Mohandis, il est une personnalité controversée dont l’arrivée au pouvoir a provoqué plusieurs sécessions au sein du Hashed el Shaabi.

L'assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi al Mohandis ont miné l'influence de l'Iran dans le pays et divisé les forces qui lui étaient affiliées. (AFP)

L'assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi al Mohandis ont miné l'influence de l'Iran dans le pays et divisé les forces qui lui étaient affiliées. (AFP)

Face à la paralysie politique et à la contestation menée par Moqtada el-Sadr, les forces iraniennes recourent, d’une part, à leur considérable force de coercition à travers leurs milices, d’autre part, à leur contrôle des institutions et de la justice. Une récente décision de la Cour suprême irakienne a interdit le gouvernement d’affaires courantes de proposer ou voter des lois. De même, la Cour suprême a révoqué une décision permettant au Kurdistan d’exporter son pétrole, re-centralisant la gestion du pétrole kurde à Bagdad. Autant de mesures perçues comme des tentatives de forcer le bloc de Sadr au compromis, et le diviser le cas échéant, selon le CFRI.

Enfin, Téhéran fait pression directement sur Bagdad en coupant le robinet du gaz, affirmant que l’Irak n’aurait pas payé son dû. Le message est clair: l’Iran n’est pas prêt à lâcher son voisin irakien, qu’il considère à la fois comme une zone d’influence, mais aussi comme une menace potentielle qu’il convient de contrôler.

L’indigence du système politique irakien, incapable de mener les réformes nécessaires à la consolidation de l’État et au redressement de la situation économique, rencontre l’impuissance et la consternation de la communauté internationale. La représentante spéciale des Nations-Unies en Irak, Jeanine Hennis-Plaesschaert, avait ainsi affirmé que les Irakiens « continuent d'attendre une classe politique qui, au lieu de se bagarrer pour l’influence, retroussera ses manches pour faire avancer la longue liste des priorités nationales ».

Les manifestations se succèdent en Irak, alors que la situation économique devient dramatique, le taux de pauvreté atteignant les 40%. (AFP)

Les manifestations se succèdent en Irak, alors que la situation économique devient dramatique, le taux de pauvreté atteignant les 40%. (AFP)Cela fait à présent plus de deux cents jours que l’Irak est sans leadership. Une situation relativement courante pour le pays, habitué aux retards dans la formation d’un gouvernement depuis l’instauration de la Constitution de 2005. Celle-ci, calquée implicitement sur le modèle confessionnel libanais, laisse, en effet, la porte ouverte au sectarisme, aux blocages politiques, et au « partage du gâteau » entre les différents leaders.

Les élections fédérales irakiennes d’octobre 2021 ont consacré l’éclatement du paysage politique, entre la coalition trans-confessionnelle autour du chiite Moqtada el-Sadr, et le « Cadre de coordination » formé essentiellement de partis et milices affiliées à l’Iran. Arrivé en tête des élections, le parti sadriste avait obtenu 73 sièges et formé une coalition de 180 députés avec le bloc sunnite Al-Azm, le parti kurde PDK dirigé par Netchirvan Barzani et des indépendants. De son côté, le Cadre de coordination dispose de 130 députés.

Cependant, pas de réel perdant, ni de gagnant dans la formule irakienne, qui impose le consensus entre toutes les parties pour la nomination d’un président de la République, condition essentielle à la formation d’un gouvernement. Le système confessionnel irakien a, depuis l’invasion américaine de 2003, reposé sur la formation de gouvernements « d’union nationale ». Les partis pro-iraniens utilisent ainsi leur «tiers de blocage», empêchant d’atteindre le quorum nécessaire au déblocage des institutions tant qu’un compromis les favorisant n’est pas trouvé.

La guerre intraconfessionnelle

Toutefois, une différence de taille sépare ces élections des présentes : Moqtada el Sadr, leader chiite souverainiste, est déterminé à rompre la logique consensuelle et ne faire aucun cadeau aux partis pro-iraniens, qu’il considère comme responsable de la faillite du pays.

C’est une véritable « guerre civile chiite » qui se profile, selon les mots de Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l’Irak (CFRI). Les escarmouches se multiplient entre les milices des deux parties : la milice de Sadr, Saraya el-Salam (Brigades de la paix), a récemment recruté de nouveaux combattants dans les provinces de Babylone et de Diyala. Les assassinats se multiplient dans le sud du pays, majoritairement chiite, entre les deux camps.

Aucun compromis possible pour l'heure: Sadr a déclaré dans un discours le 16 mai dernier qu’il n’y aura jamais d’accord avec le Cadre de coordination. Représentant du nationalisme irakien, il a mené sa campagne électorale sur la formation d’un gouvernement majoritaire et n’hésite pas à monter la tension sécuritaire pour provoquer une scission au sein du bloc pro-iranien. Il a appelé ce jeudi ses députés à démissionner pour ne pas faire obstruction à la formation d'un gouvernement, un moyen de mettre ses rivaux au pied du mur.

Des manifestations anti-iraniennes ont eu lieu à Sadr City, mais également au cœur de Baghdad par des partisans du leader souverainiste. Selon les observateurs, Sadr utilise sa base au sud de l’Irak pour faire monter la gronde populaire contre les forces pro-iraniennes. De leur côté, les partis pro-Iran se réfugient derrière l’argument de « l’entente nationale » pour faire advenir un gouvernement consensuel où ils seraient représentés.

Dans un pays où l’État n’est qu’un moyen d’amasser des ressources pour anéantir son adversaire, la lutte politique revêt un caractère survivaliste : jusqu’à présent, tant Sadr que ses rivaux, comme Nouri al-Maliki, ont pu infiltrer les institutions de l’État dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale, affirme le Centre français de recherche sur l'Irak. En cas de rupture de ce schéma, une purge massive sera menée contre l’opposition, un scénario redouté notamment par le Cadre de coordination.

La période octroyée par Sadr aux partis pro-iraniens pour former un gouvernement, 40 jours, est terminée depuis un mois et le blocage persiste, alors que la nomination d'un président aurait dû être actée 30 jours après les élections. À la lutte inter-chiite s’ajoutent les traditionnelles rivalités au sein de la communauté kurde, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) refusant de nommer un président (traditionnellement kurde) issu du PDK. Quant aux sunnites, ils sont divisés entre l’adhésion à l’État irakien et le ralliement à l’État islamique, toujours puissant à l’ouest du pays.

La question iranienne, clivage mobilisateur

Du côté kurde, la division entre le PDK et l'UPK concernant la nomination du président, traditionnellement kurde, accentue le blocage politique. (AFP)

Du côté kurde, la division entre le PDK et l'UPK concernant la nomination du président, traditionnellement kurde, accentue le blocage politique. (AFP)Dans une interview télévisée en avril dernier, l’ancien ambassadeur d’Iran en Irak, Iraj Masjidi, affirmait que « la formule consensuelle nous paraît la plus appropriée, le temps n’est pas venu en Irak pour un gouvernement de majorité ». Des propos qui révèlent d’une part, que l’Iran reste le premier gardien du statu quo confessionnel, et d’autre part qu’il considère l’Irak davantage comme un pays satellite qu’un partenaire souverain.

Traditionnellement faiseur de rois en Irak, notamment à partir du retrait progressif des États-Unis, l’Iran n’a pas pu empêcher l’émergence d’un courant fortement hostile à sa présence ces dernières années. Celui-ci prend deux formes interpénétrées : le bloc souverainiste de Moqtada el-Sadr, et les forces contestatrices issues du mouvement d’octobre 2019, qui avaient appelé à la fin de l’ingérence iranienne.

Relayée par des milices irakiennes représentées au Parlement, l’influence iranienne s’est faite omniprésente que ce soit dans les forces de sécurité ou les institutions de l’État. Une domination qui a suscité l’opposition d’une grande partie des Irakiens, que ce soit par nationalisme ou par protestation contre la corruption et l’incapacité de l’État à assurer les services de base.

Par ailleurs, l’assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi el Mohandis (dirigeant du Hashed el Shaabi, groupement de milices chiites) a miné la cohésion des partis pro-Iran, qui n’ont pas tous reconnu les nouveaux dirigeants. Le remplaçant de Qasem el Soleimani, Jamal Ghani, ne parle pas irakien et n’a que peu de connaissance des réalités locales. Quant à Fareh el-Fayad, remplaçant de Abou Mehdi el Mohandis, il est une personnalité controversée dont l’arrivée au pouvoir a provoqué plusieurs sécessions au sein du Hashed el Shaabi.

L'assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi al Mohandis ont miné l'influence de l'Iran dans le pays et divisé les forces qui lui étaient affiliées. (AFP)

L'assassinat de Qasem el Soleimani et d’Abou Mehdi al Mohandis ont miné l'influence de l'Iran dans le pays et divisé les forces qui lui étaient affiliées. (AFP)Face à la paralysie politique et à la contestation menée par Moqtada el-Sadr, les forces iraniennes recourent, d’une part, à leur considérable force de coercition à travers leurs milices, d’autre part, à leur contrôle des institutions et de la justice. Une récente décision de la Cour suprême irakienne a interdit le gouvernement d’affaires courantes de proposer ou voter des lois. De même, la Cour suprême a révoqué une décision permettant au Kurdistan d’exporter son pétrole, re-centralisant la gestion du pétrole kurde à Bagdad. Autant de mesures perçues comme des tentatives de forcer le bloc de Sadr au compromis, et le diviser le cas échéant, selon le CFRI.

Enfin, Téhéran fait pression directement sur Bagdad en coupant le robinet du gaz, affirmant que l’Irak n’aurait pas payé son dû. Le message est clair: l’Iran n’est pas prêt à lâcher son voisin irakien, qu’il considère à la fois comme une zone d’influence, mais aussi comme une menace potentielle qu’il convient de contrôler.

L’indigence du système politique irakien, incapable de mener les réformes nécessaires à la consolidation de l’État et au redressement de la situation économique, rencontre l’impuissance et la consternation de la communauté internationale. La représentante spéciale des Nations-Unies en Irak, Jeanine Hennis-Plaesschaert, avait ainsi affirmé que les Irakiens « continuent d'attendre une classe politique qui, au lieu de se bagarrer pour l’influence, retroussera ses manches pour faire avancer la longue liste des priorités nationales ».

Lire aussi

Commentaires