Dans une Cannes assombrie par une vaste panne électrique, la lumière est venue d’Iran. Un simple accident de Jafar Panahi a remporté la Palme d’or. Un film à la fois huis clos, cri politique et leçon d’humanité, sobre et bouleversant.

Depuis le coup d’envoi de cette 78e édition, le ton était donné. L’affiche, un couple qui s’élance en courant sur la plage, tirée de Un homme et une femme de Claude Lelouch, disait tout. Une ambiance «lelouchienne», comme une promesse de romanesque, mais aussi de familiarité. Cette année, le Festival de Cannes aura rassuré autant qu’il aura bousculé. Rassuré par la présence de visages familiers, Claude Lelouch, Daniel Auteuil, Cate Blanchett, Robert De Niro, Pierre Richard… pour ne citer que ceux-là. Et bousculé, par le film d’un homme réduit au silence, Un simple accident, de Jafar Panahi, tourné en catimini, post-produit en exil, s’est imposé comme la Palme d’or la plus implacable de ces dernières années.

Le samedi 24 mai 2025, quelques heures avant la cérémonie de clôture, une vaste panne d’électricité avait plongé une partie de la région PACA, y compris Cannes, dans un pétrin inattendu. Le sabotage est confirmé et 160.000 foyers sont affectés. Mais grâce à des groupes électrogènes prévus dans l'urgence, la soirée a pu être maintenue. Et dans toutes les prises de parole ce soir-là, un même leitmotiv revenait: cette coupure de courant avait empêché de faire ceci, ou cela… À l’instar de tant de Libanais devant leur petit écran, difficile de ne pas sourire intérieurement. À Beyrouth, les groupes électrogènes sont depuis des décennies plus fiables que le courant officiel. Il fallait faire la cérémonie chez nous, là où les plans B existent bien avant les plans A.

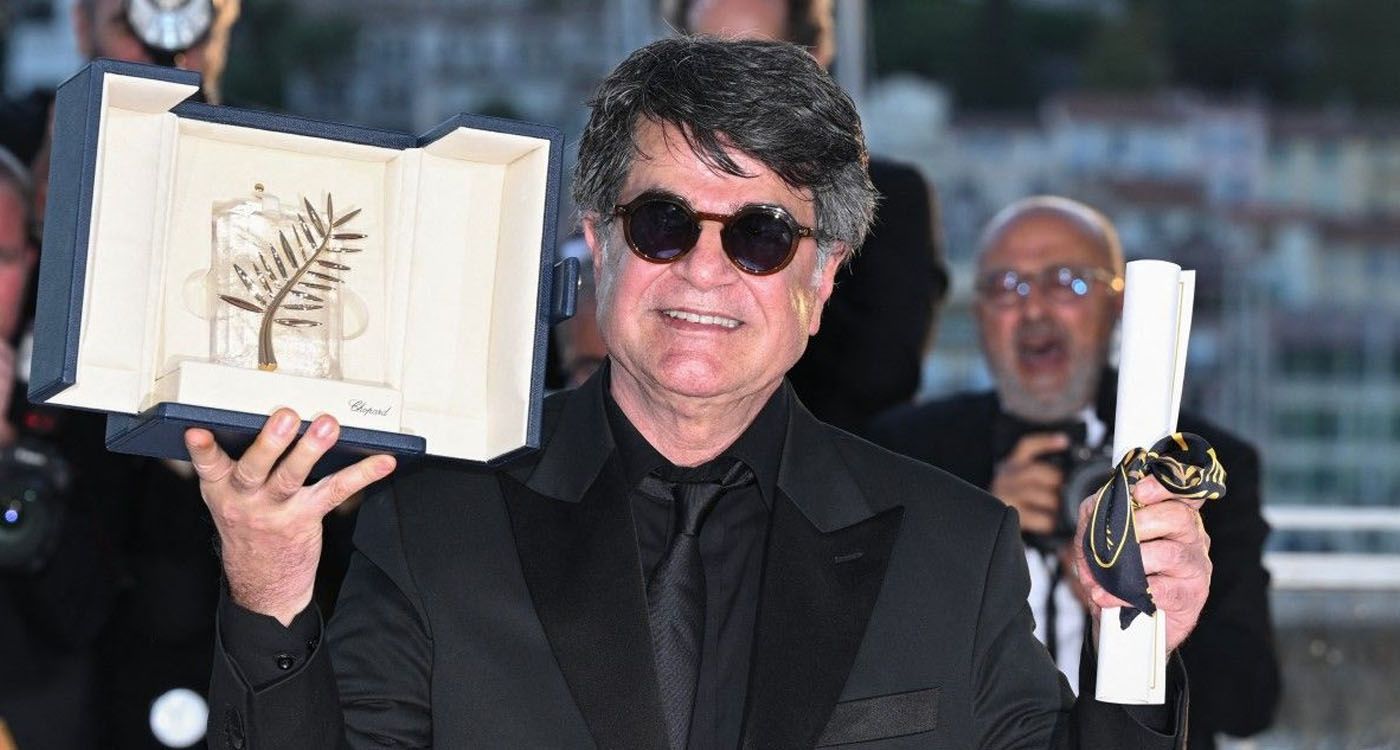

Panahi, contre toute attente, était bien là. Présent physiquement sur la scène du Palais, lunettes noires dissimulant son regard. Il a pris la parole en persan, traduite ensuite par un interprète. Devant lui, toute l’équipe du film très émue. On sentait que cette apparition disait quelque chose du prix payé pour filmer.

Le réalisateur, scénariste et producteur iranien Jafar Panahi (à gauche) et son équipe célèbrent sur scène leur victoire après avoir remporté la Palme d’or pour le film «Un simple accident» ©Valery HACHE / AFP

À 64 ans, Panahi foulait pour la première fois depuis quinze ans le tapis rouge de Cannes. Et c’est à Cannes, cette fois, qu’il a lancé un appel direct à ses compatriotes, recevant sa Palme des mains de Cate Blanchett et Juliette Binoche: «Mettons tous les problèmes, toutes les différences de côté. Le plus important en ce moment, c’est notre pays et c’est la liberté de notre pays.» Un message adressé à un peuple qu’il sait aussi fragmenté que muselé. Et qu’il rejoint de nouveau, puisqu’il a annoncé son intention de rentrer en Iran dès le lendemain (dimanche) post festival pour travailler sur son prochain film, malgré les risques de représailles. Il a précisé que, bien que les interdictions de voyager et de filmer aient été levées, il continuerait à filmer discrètement, sans soumettre ses projets à l'approbation des autorités, fidèle à sa méthode de création en dehors des circuits officiels. Avec cette Palme, Jafar Panahi devient le deuxième cinéaste iranien de l’histoire à être récompensé du prix suprême à Cannes, après Abbas Kiarostami pour Le goût de la cerise en 1997. L’an dernier, la récompense avait échappé de peu à un autre dissident iranien, Mohammad Rasoulof, resté en exil, qui avait dû se contenter d’un prix spécial. Panahi, lui, a pu venir, cette année sur la Croisette. En 2010, il était entre la vie et la mort, enfermé en Iran, affaibli par une grève de la faim pour dénoncer l’injustice de son incarcération. C’est alors Juliette Binoche, déjà, qui s’était levée. Recevant le prix d’interprétation à Cannes pour Copie conforme, elle avait lancé un appel à sa libération. Quinze ans plus tard, les rôles s’inversent. C’est elle qui lui remet la Palme d’or. «C’était terrible de le voir entre la vie et la mort», dit-elle. Et pourtant, ce soir-là, il était là, debout et libre. Cinéaste, encore et toujours. Une consécration historique donc, qui confirme la place du cinéma iranien comme l’un des plus vivants, courageux et lucides de notre temps.

L’actrice iranienne Hadis Pakbaten, l’actrice iranienne Maryam Afsharimovahed et l’acteur iranien Majid Panahi. ©Valery HACHE / AFP

Éthique du doute filmé

Le pitch est simple. Ou du moins en apparence. Eghbal, un homme ordinaire, percute un chien alors qu’il conduit avec sa femme enceinte. Il cherche de l’aide, tombe sur un garage isolé. Vahid, le garagiste, le reconnaît, c’est son ancien tortionnaire. Ou il le croit. Il le séquestre. Il appelle d’anciens compagnons de cellule. Ils organisent un procès parallèle. Mais quelque chose cloche. Les souvenirs se brouillent. L’homme nie. D’autres doutent. Le monstre est peut-être un homme sans histoire. Et la justice devient piège.

Tout le film repose sur ce doute. Et c’est là que Panahi montre toute sa force. Il ne cherche pas à trancher. Il filme des hommes perdus, enfermés dans leurs souvenirs abîmés. Sa caméra est directe, sans fioritures. L’ambiance fait penser à une pièce de théâtre. Un huis clos étouffant. Pas de musique. Une lenteur assumée. Chaque geste, chaque regard prend du poids. On retient son souffle comme dans une salle sans fenêtres. On pense à Beckett. À 12 Angry Men, pour la tension entre les personnages. À Rashomon, pour les souvenirs qui se contredisent. À Haneke aussi, pour sa façon de filmer sans détour. Mais Panahi reste lui-même, avec sa voix unique, obstinée, profondément liée à l’Iran. Il connaît la peur et le silence forcé. Et il les filme de l’intérieur.

L’affiche du film «Un simple accident», Palme d’or. Cannes 2025. © DR

Sans surprise, les critiques ont largement salué la force du film. Peter Bradshaw, dans The Guardian, parle d’une émotion rare, entre violence d’État et quotidien ordinaire. Le Monde souligne la manière directe dont le film aborde son sujet, en lien avec le mouvement «Femme, vie, liberté» en Iran. France Culture, de son côté, met en avant la sobriété de Panahi, sa façon de filmer un visage, un silence et une lumière.

Depuis 2010, les autorités iraniennes lui interdisent de filmer. Mais il n’a jamais arrêté. De Ceci n’est pas un film (2011), tourné dans son appartement, à Taxi Téhéran, il a toujours trouvé un moyen de contourner l’interdit, transformant chaque image en geste de résistance. C’est un simple accident, coproduit avec des sociétés françaises et luxembourgeoises, finalisé à Paris, est sans doute son film le plus fort. Parce qu’il ne cherche ni à accuser ni à expliquer. Il montre. Et il laisse le doute s’installer. Certaines actrices y apparaissent sans voile, en défi silencieux aux lois de la République islamique.

Et Cannes? Cette année, le festival ressemblait à un drôle de mélange: des stars en velours sur fond de chaos, une montée des marches sous la menace du climat, des cocktails et des sabotages. Mais il gardait aussi quelques repères solides. Revoir Claude Lelouch était un plaisir en soi. Et entendre sa voix sur France 2 déclarer: «Le metteur en scène est au cinéma ce que la rampe est à l’escalier», «On ne dirige pas de grands comédiens, on les dose», ou encore «Les metteurs en scène sont des metteurs en vie. Le cinéma est un rêve absolu», c’était comme retrouver une pensée oubliée. C’est peut-être cela aussi, Cannes, des films qui nous remuent et des visages qui nous rassemblent.

Ce soir-là, les projecteurs du Palais se rallumaient lentement. Était-ce le retour du courant officiel ou le souffle prolongé des groupes électrogènes? Nul ne semblait vraiment le savoir. Mais sur scène, dans cette lumière revenue d’on ne sait où, Jafar Panahi, ému et fier, revendiquait le cinéma comme un geste qui ne demande pas la permission. Il lançait alors ces mots, comme un ultime vœu de dignité partagée: «Parvenons ensemble à ce que personne n’ose nous dicter ce qu’il faut mettre comme vêtement, ce qu’il faut dire, ce qu’il faut faire.»

Commentaires