L’esprit d’abnégation de la population du Mont-Liban n’était pas uniquement un éloignement ou un recul par rapport aux richesses de ce monde, mais surtout, une libération de l’esprit et du cœur. Ainsi, leur spiritualité vécue dans leur quotidien, est devenue fondatrice de leur liberté qui finira par être associée au principe même du Liban.

Le Liban s’est construit autour de monastères auprès desquels s’aggloméraient des habitations et des champs en terrassement. Un travail de longue haleine, séculaire, millénaire parfois, comme les gouttes d’eau qui érigent patiemment et discrètement les stalagmites. C’est à l’abri d’un pouvoir ottoman, autoproclamé en califat, que ces villages se sont reconstruits, agrandis, développés et ont prospéré, sans faire de bruit. On ne peut comprendre cette endurance qui tient du miracle, sans saisir la spiritualité qui charriait l’ensemble de cette société montagnarde.

Au monastère Saint-Maron de Annéya, le pèlerin découvre une reconstitution d’une scène du foyer familial de saint Charbel. Enfant, ce dernier s’y trouve installé auprès de ses parents, frères et sœurs. Sa biographie insiste sur la dévotion des membres de sa famille, notamment de sa mère Brigitta. Le spectateur pense alors à l’un de ces cas particuliers de foyers de dévotion, qui engendrent les saints. Et, pourtant, l’histoire nous montre que cette condition n’avait rien d’exceptionnelle; elle était le quotidien de toutes les composantes de cette population si proche des évangiles et de la terre.

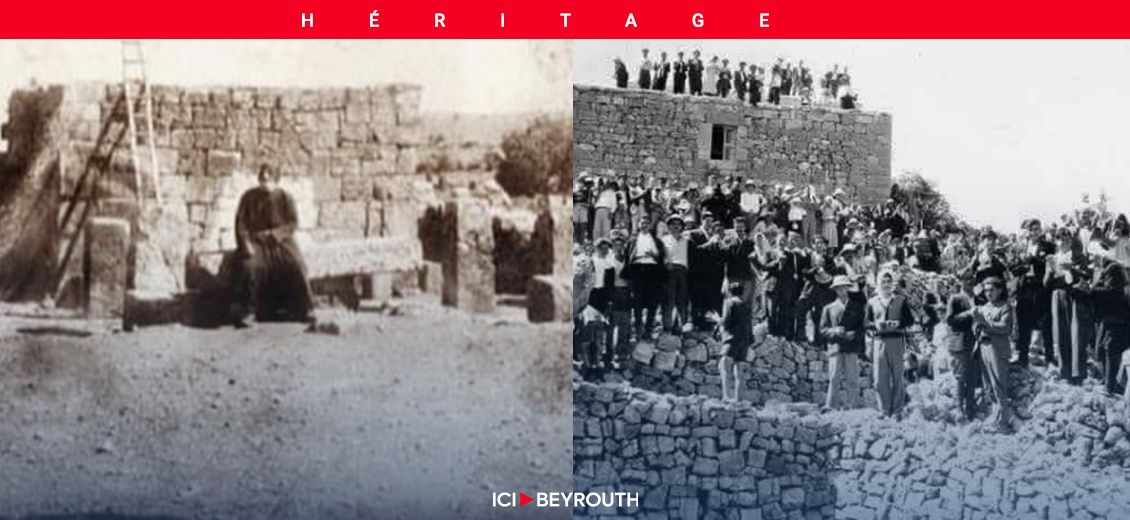

Un village du Mont-Liban. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

Un village du Mont-Liban. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

L’année liturgique

La foi chrétienne se situait au cœur de la société, définissant son rythme de vie, ses valeurs et jusqu’à ses aspirations. Elle n’était nullement réservée aux messes du dimanche et aux prières du soir, mais elle gérait et organisait la vie, non pas comme religion, mais sous forme de spiritualité. Elle s’incarnait dans l’esprit d’humilité, d’abnégation et de simplicité. La moitié de l’année liturgique se composait de jeûne, et la seconde moitié comprenait des périodes de restrictions pour certains aliments. Les prières accompagnaient chaque repas, ainsi que les heures du réveil et du coucher. Le labourage des champs, l’entretien des terrassements et la cueillette se faisaient au rythme des hymnes syriaques reprenant des versets bibliques.

Bien plus que les fêtes du calendrier liturgique, c’était le temps du jeûne qui occupait le cœur de la société et réglait sa vie. C’est ce moment de privation, ressenti comme union avec le Christ, que l’évêque Simon Atallah présente comme un «accompagnement ou cheminement, conduit par Jésus lui-même». Les moments de fête n’arrivaient qu’en second lieu, comme accomplissement de l’expérience de cette rencontre avec le divin et de son accueil. La société toute entière était en osmose totale avec son Église selon le modèle de saint Jean Chrysostome pour qui rien ne différencie les moines des laïcs, «sinon la cohabitation avec une femme».

La famille

Cette forme d’«eschatologisme moralisateur», pour reprendre le père Michel Hayek, assurait la modestie, l’humilité et l’esprit de sacrifice qui est à l’origine de toute noble entreprise dans la progression de l’humanité. La cellule familiale maronite prenait pour exemple la Sainte Famille dont elle cherchait à être une reproduction dans la limite du possible. Selon cette conception, la sainteté n’est figée ni dans l’espace ni dans le temps. Elle ne se limite pas aux ermitages ou aux enceintes des monastères, de même qu’elle ne pourrait jamais être atteinte. Elle est, pour reprendre l’évêque Gabriel Barcleius, «en perpétuelle croissance», évoluant avec l’accompagnement du Christ, autant dans l’expérience individuelle, que pour la communauté dans son cheminement national.

La vie de ces gens tournait autour de l’eucharistie, faisant de l’hostie leur point de mire. La semaine entière se manifestait comme une préparation à ce moment de l’accueil du corps de Jésus. Autour de cette valeur centrale explicitée par le patriarche Estéphanos Douaihy, ils ont formé ce que Jad Hatem appelle «une communauté eucharistique». Et c’est en tant que tel qu’ils ont composé et structuré leur société à commencer par leurs paroisses. Alors que la langue syriaque désigne l’église par le mot ‘idto, les maronites lui ont préféré le terme knoushto relatif au rassemblement, à la communauté.

Fillettes devant l’église Sainte-Thècle de Chamét. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

Fillettes devant l’église Sainte-Thècle de Chamét. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

Les deux génocides

C’est dans cet état d’esprit, que le Liban s’était reconstruit entre les deux génocides qu’il a connus en 1283-1307, et en 1914-1918. Au Moyen Âge donc, les Mamelouks avaient dévasté le pays, le dépeuplant, le déforestant, rasant ses villages et déportant ses populations. Et durant la Première Guerre mondiale, les Ottomans ont organisé une famine qui a fait perdre au Mont-Liban les deux tiers de sa population entre mort et exode. Mais que s’était-il passé dans l’intervalle de ces deux cataclysmes?

Au début du XIVᵉ siècle, la population chrétienne s’était réduite à une région comprise entre Tannourine et la Gebbé de Bcharré. Jezzine et Deir el-Amar étaient dévastés ainsi que tous les villages et monastères du Metn et du Kesrouan. Le patriarcat maronite avait réussi à se maintenir à Ilige jusqu’en 1440, date à laquelle il a dû se résoudre à se retrancher à Qannoubine dans la Qadicha. Cette vie presque troglodytique a duré jusqu’au retrait des Mamelouks face aux Ottomans en 1516, inaugurant une ère nouvelle. Celle-ci n’avait rien du faste de l’Église triomphante de Constantinople, de Rome ou de Bkerké. C’était une ère de prière, de jeûne et de labourage où paysans, évêques et patriarches vivaient dans la simplicité extrême, mais dans l’autosuffisance. C’est durant ces quatre siècles, entre 1516 et 1914, que tous les villages du Liban ont été reconstruits.

La reconstruction

Le mouvement s’est développé du nord vers le sud. D’abord, vers Aqoura et le pays de Jbeil, puis vers le Kesrouan, le Metn, le Chouf, Jezzine, et jusqu’à Qleiaa et au-delà. Partout les paysans ont dû creuser la terre pour retrouver les fondations des églises rasées par les Mamelouks deux siècles plus tôt. Ils ont dû travailler comme métayers avant de pouvoir racheter les terres de leurs ancêtres.

Pas un champ n’a été repris par la force des armes. Pas une église, pas un monastère n’a été récupéré par des guerres. Tout a été le fruit du dur labeur, de la coopération étroite avec l’Église, et de l’inscription dans le territoire des repères de la foi devenus symboles de stabilité et de développement. Le couvent était l’hôpital, l’école et la mairie. Par ses relations avec la Toscane, Rome et la France, il pourvoyait les nouvelles techniques d’agriculture, de confection du pain, de pharmacie et de construction. Mais, le monastère sans le peuple, ne pouvait rien.

Loin de réduire la religion à un étalage de repères territoriaux, la société vivait sa foi dans tous les domaines de la vie quotidienne. C’est cette spiritualité profonde, vécue dans la chair du Christ, qui a reconstruit le Liban du nord au sud. Elle était ressentie par les voyageurs orientalistes ou missionnaires, mais aussi par les autres populations levantines qui ne pouvaient y demeurer insensibles. On a vu maintes fois des chiites et des druzes financer ou participer à la construction d’une église comme à Notre-Dame de Besri.

Libération et liberté

La force de ces bâtisseurs de villages suspendus aux pentes du Liban, résidait dans leur humilité, leur dévouement et leur extrême simplicité. Pour l’évêque Simon Atallah, cette abnégation n’était pas «uniquement un éloignement ou un recul par rapport aux richesses de ce monde, mais surtout, une libération de l’esprit et du cœur». Ainsi, leur spiritualité vécue dans leur quotidien, est devenue fondatrice de leur liberté qui finira par être associée au principe même du Liban.

C’est cette Église persécutée, retranchée dans les cavernes de Qannoubine, qui a reconstruit le Liban entre 1516 et 1914, sous le joug ottoman. En se tournant spirituellement vers le ciel, elle a conquis la terre, tandis que l’Église triomphante qui s’est établie dans la temporalité, y laissait l’âme et la puissance du christianisme. Quoi de plus révélateur dans cette grande histoire de la construction libanaise, que l’appel de Mgr Hector Douayhi formulant le souhait que «l’Église maronite acceptât d’être crucifiée pour que vainque sa cause?»

Le Liban s’est construit autour de monastères auprès desquels s’aggloméraient des habitations et des champs en terrassement. Un travail de longue haleine, séculaire, millénaire parfois, comme les gouttes d’eau qui érigent patiemment et discrètement les stalagmites. C’est à l’abri d’un pouvoir ottoman, autoproclamé en califat, que ces villages se sont reconstruits, agrandis, développés et ont prospéré, sans faire de bruit. On ne peut comprendre cette endurance qui tient du miracle, sans saisir la spiritualité qui charriait l’ensemble de cette société montagnarde.

Au monastère Saint-Maron de Annéya, le pèlerin découvre une reconstitution d’une scène du foyer familial de saint Charbel. Enfant, ce dernier s’y trouve installé auprès de ses parents, frères et sœurs. Sa biographie insiste sur la dévotion des membres de sa famille, notamment de sa mère Brigitta. Le spectateur pense alors à l’un de ces cas particuliers de foyers de dévotion, qui engendrent les saints. Et, pourtant, l’histoire nous montre que cette condition n’avait rien d’exceptionnelle; elle était le quotidien de toutes les composantes de cette population si proche des évangiles et de la terre.

Un village du Mont-Liban. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

Un village du Mont-Liban. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJL’année liturgique

La foi chrétienne se situait au cœur de la société, définissant son rythme de vie, ses valeurs et jusqu’à ses aspirations. Elle n’était nullement réservée aux messes du dimanche et aux prières du soir, mais elle gérait et organisait la vie, non pas comme religion, mais sous forme de spiritualité. Elle s’incarnait dans l’esprit d’humilité, d’abnégation et de simplicité. La moitié de l’année liturgique se composait de jeûne, et la seconde moitié comprenait des périodes de restrictions pour certains aliments. Les prières accompagnaient chaque repas, ainsi que les heures du réveil et du coucher. Le labourage des champs, l’entretien des terrassements et la cueillette se faisaient au rythme des hymnes syriaques reprenant des versets bibliques.

Bien plus que les fêtes du calendrier liturgique, c’était le temps du jeûne qui occupait le cœur de la société et réglait sa vie. C’est ce moment de privation, ressenti comme union avec le Christ, que l’évêque Simon Atallah présente comme un «accompagnement ou cheminement, conduit par Jésus lui-même». Les moments de fête n’arrivaient qu’en second lieu, comme accomplissement de l’expérience de cette rencontre avec le divin et de son accueil. La société toute entière était en osmose totale avec son Église selon le modèle de saint Jean Chrysostome pour qui rien ne différencie les moines des laïcs, «sinon la cohabitation avec une femme».

La famille

Cette forme d’«eschatologisme moralisateur», pour reprendre le père Michel Hayek, assurait la modestie, l’humilité et l’esprit de sacrifice qui est à l’origine de toute noble entreprise dans la progression de l’humanité. La cellule familiale maronite prenait pour exemple la Sainte Famille dont elle cherchait à être une reproduction dans la limite du possible. Selon cette conception, la sainteté n’est figée ni dans l’espace ni dans le temps. Elle ne se limite pas aux ermitages ou aux enceintes des monastères, de même qu’elle ne pourrait jamais être atteinte. Elle est, pour reprendre l’évêque Gabriel Barcleius, «en perpétuelle croissance», évoluant avec l’accompagnement du Christ, autant dans l’expérience individuelle, que pour la communauté dans son cheminement national.

La vie de ces gens tournait autour de l’eucharistie, faisant de l’hostie leur point de mire. La semaine entière se manifestait comme une préparation à ce moment de l’accueil du corps de Jésus. Autour de cette valeur centrale explicitée par le patriarche Estéphanos Douaihy, ils ont formé ce que Jad Hatem appelle «une communauté eucharistique». Et c’est en tant que tel qu’ils ont composé et structuré leur société à commencer par leurs paroisses. Alors que la langue syriaque désigne l’église par le mot ‘idto, les maronites lui ont préféré le terme knoushto relatif au rassemblement, à la communauté.

Fillettes devant l’église Sainte-Thècle de Chamét. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJ

Fillettes devant l’église Sainte-Thècle de Chamét. ©Photothèque de la Bibliothèque Orientale de l’USJLes deux génocides

C’est dans cet état d’esprit, que le Liban s’était reconstruit entre les deux génocides qu’il a connus en 1283-1307, et en 1914-1918. Au Moyen Âge donc, les Mamelouks avaient dévasté le pays, le dépeuplant, le déforestant, rasant ses villages et déportant ses populations. Et durant la Première Guerre mondiale, les Ottomans ont organisé une famine qui a fait perdre au Mont-Liban les deux tiers de sa population entre mort et exode. Mais que s’était-il passé dans l’intervalle de ces deux cataclysmes?

Au début du XIVᵉ siècle, la population chrétienne s’était réduite à une région comprise entre Tannourine et la Gebbé de Bcharré. Jezzine et Deir el-Amar étaient dévastés ainsi que tous les villages et monastères du Metn et du Kesrouan. Le patriarcat maronite avait réussi à se maintenir à Ilige jusqu’en 1440, date à laquelle il a dû se résoudre à se retrancher à Qannoubine dans la Qadicha. Cette vie presque troglodytique a duré jusqu’au retrait des Mamelouks face aux Ottomans en 1516, inaugurant une ère nouvelle. Celle-ci n’avait rien du faste de l’Église triomphante de Constantinople, de Rome ou de Bkerké. C’était une ère de prière, de jeûne et de labourage où paysans, évêques et patriarches vivaient dans la simplicité extrême, mais dans l’autosuffisance. C’est durant ces quatre siècles, entre 1516 et 1914, que tous les villages du Liban ont été reconstruits.

La reconstruction

Le mouvement s’est développé du nord vers le sud. D’abord, vers Aqoura et le pays de Jbeil, puis vers le Kesrouan, le Metn, le Chouf, Jezzine, et jusqu’à Qleiaa et au-delà. Partout les paysans ont dû creuser la terre pour retrouver les fondations des églises rasées par les Mamelouks deux siècles plus tôt. Ils ont dû travailler comme métayers avant de pouvoir racheter les terres de leurs ancêtres.

Pas un champ n’a été repris par la force des armes. Pas une église, pas un monastère n’a été récupéré par des guerres. Tout a été le fruit du dur labeur, de la coopération étroite avec l’Église, et de l’inscription dans le territoire des repères de la foi devenus symboles de stabilité et de développement. Le couvent était l’hôpital, l’école et la mairie. Par ses relations avec la Toscane, Rome et la France, il pourvoyait les nouvelles techniques d’agriculture, de confection du pain, de pharmacie et de construction. Mais, le monastère sans le peuple, ne pouvait rien.

Loin de réduire la religion à un étalage de repères territoriaux, la société vivait sa foi dans tous les domaines de la vie quotidienne. C’est cette spiritualité profonde, vécue dans la chair du Christ, qui a reconstruit le Liban du nord au sud. Elle était ressentie par les voyageurs orientalistes ou missionnaires, mais aussi par les autres populations levantines qui ne pouvaient y demeurer insensibles. On a vu maintes fois des chiites et des druzes financer ou participer à la construction d’une église comme à Notre-Dame de Besri.

Libération et liberté

La force de ces bâtisseurs de villages suspendus aux pentes du Liban, résidait dans leur humilité, leur dévouement et leur extrême simplicité. Pour l’évêque Simon Atallah, cette abnégation n’était pas «uniquement un éloignement ou un recul par rapport aux richesses de ce monde, mais surtout, une libération de l’esprit et du cœur». Ainsi, leur spiritualité vécue dans leur quotidien, est devenue fondatrice de leur liberté qui finira par être associée au principe même du Liban.

C’est cette Église persécutée, retranchée dans les cavernes de Qannoubine, qui a reconstruit le Liban entre 1516 et 1914, sous le joug ottoman. En se tournant spirituellement vers le ciel, elle a conquis la terre, tandis que l’Église triomphante qui s’est établie dans la temporalité, y laissait l’âme et la puissance du christianisme. Quoi de plus révélateur dans cette grande histoire de la construction libanaise, que l’appel de Mgr Hector Douayhi formulant le souhait que «l’Église maronite acceptât d’être crucifiée pour que vainque sa cause?»

Lire aussi

Commentaires