©Philippe Aractingi et Lina Abyad

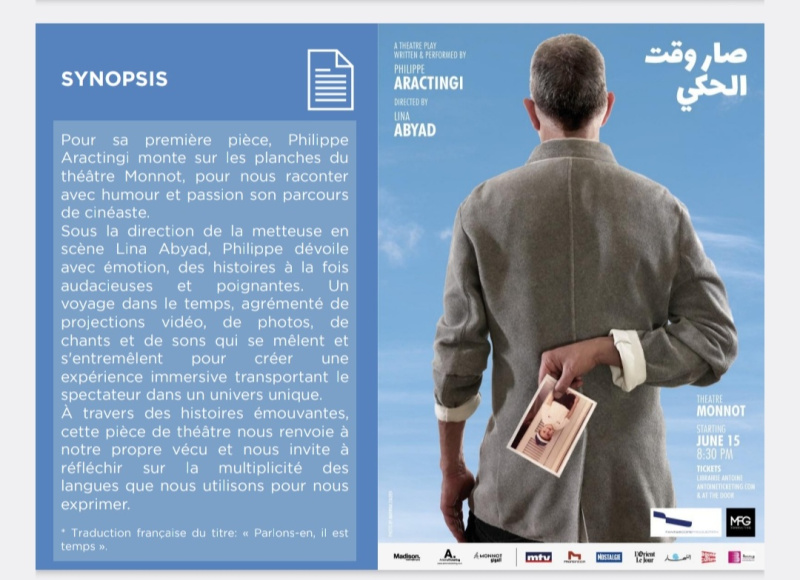

À partir du 15 juin, Sar Wa’at el-Haki (ou Parlons-en, il est temps), la première pièce de théâtre de Philippe Aractingi, écrite et jouée par lui et mise en scène par Lina Abyad, sera présentée au théâtre Monnot. L’auteur y raconte sa vie avec une franchise étonnante et parfois désopilante. Ici Beyrouth a interviewé le réalisateur sur son propre rôle sur les planches et la metteuse en scène Lina Abyad aux commandes de la pièce.

Philippe Aractingi a réalisé une cinquantaine de documentaires et quatre longs métrages, récompensés dans différents festivals cinématographiques internationaux. Bosta a connu un succès commercial sans précédent, Sous Les bombes a reçu vingt-trois prix. Les deux films ont représenté le Liban aux Oscars en 2006 et 2008. De cette nouvelle collaboration, Aractingi dit « On a tous les deux de la bouteille. Lina a réalisé plus de quarante pièces. Personne n’a de leçons à donner à personne. Entre nous règne une belle écoute. »

Lina Abyad détient un doctorat en Théâtre de La Sorbonne Paris III. Elle est professeure à l’Université libanaise américaine (LAU). Si son nom est associé au théâtre Monnot et parfois à la francophonie, il n’en demeure pas moins que son engagement s’inscrit profondément dans le contexte socioculturel libano-arabe. Son œuvre comprend une quarantaine de pièces alliant le théâtre classique aux adaptations d’œuvres de Kafka et d’Elias Khoury ainsi que des comédies inspirées du vécu et de l’actualité. Entretien avec les héros de cette aventure.

Est-ce une pièce autobiographique répondant au pacte autobiographique défini par Philippe Lejeune, un pacte de sincérité vis-à-vis du public et de fidélité aux faits vécus où l’auteur, le narrateur et en l’occurrence l’acteur se confondent ? Ou est-ce plutôt de l’autofiction, autorisant une marge fictive ?

Les faits sont sincères, authentiques, relatés avec le plus de franchise possible. Je n’ai pas suivi une formation littéraire et je ne prétends pas vraiment connaître les limites entre autobiographie et autofiction. Je me souviens de manière émotionnelle de ce qui émerge de la mémoire et je l’exprime. C’était aussi la vision de Lina qui a insisté pour que je sois dans l’émotionnel. Dans cette rétrospective, il y a peut-être certains détails qui ont pu m’échapper, mais les souvenirs sont là, tenaces, avec leur lot d’émotions, et les évènements vécus ou subis ressurgissent de la tendre enfance jusqu’aujourd’hui.

Le titre de cette pièce Sar Wa’at el Haki (Parlons-en, il est temps), n’est-il pas un euphémisme pour « Confessons-nous, il est temps » ? Pourquoi cette mise à nu ? Y a-t-il un dialogue qui s’établit entre le public et vous ?

Il n’y a pas de dialogue direct entre le public et moi, mais une forme de dialogue qui s’établit entre Lina et moi au début de la pièce. Parlons-en, il est temps correspond plutôt à un état des lieux d’évènements vécus, voulu par une personne. En tant que Libanais, j’ai l’impression d’avoir vécu doublement, intensément. On est mort aussi plusieurs fois et c’est pourquoi il est temps de ressortir le contenu de cette mémoire pour en faire le tri. Ainsi je passe mon temps à ranger des souvenirs et à en ressortir d’autres. Lina commence par me dire : « Raconte-moi tes histoires. » Je raconte les épreuves qui m’ont façonné, les expériences qui ont forgé le cinéaste que je suis devenu. Je déballe tout ce que j’ai voulu dire depuis très longtemps, car l’enfant dyslexique que j’étais avait des soucis de lecture, de langage, et rêvait de maîtriser l’expression, de surmonter son handicap.

Aujourd’hui, vous avez pris une belle revanche sur le passé, en devenant l’un de nos plus grands réalisateurs et scénaristes, polyglotte de surcroît. Les langues sont devenues votre spécialité.

Dans Sar Wa’at el Haki, je parle justement de la richesse des langues qu’on parle, du bonheur de les posséder et de la difficulté de les apprendre ensemble comme c’est le cas au Liban. Ce qui nous confronte toujours à la question suivante : quelle langue est la plus appropriée pour exprimer telle idée ? En choisissant de s’exprimer en français, dans quelle mesure sera-t-on fidèle au vécu libanais ? Pourquoi écrire un scénario en français pour les commissions françaises, alors qu’il y a une dimension propre à la culture et la langue arabes qui sera nécessairement occultée ? À quel point les commissions étrangères nous voient de manière objective ? Bosta a été refusé maintes fois par les commissions étrangères qui n’arrivaient pas à comprendre comment un film libanais peut raconter une histoire de vie, de danse, d’amour. Ils étaient un peu confus que le Liban puisse exister en dehors des images de la guerre. Toute cette confusion dans le langage, dans tout ce que nous tentons de dire et que les autres ne peuvent entendre, même si nous le disons dans la langue de Molière, constitue l’un des sept chapitres de la pièce, conçue comme un livre.

En acceptant de raconter vos échecs, vos faux pas, vos points faibles, essayez-vous de nager à contre-courant, car la tradition libanaise veut qu’on paraisse toujours sous son meilleur jour ? Elle nous apprend la compétition, au risque de tomber dans l’excès ou de trouver bons tous les moyens pour le faire.

Lina et moi avons trouvé qu’il serait plus intéressant de montrer comment j’ai failli tomber, de révéler mes espoirs déçus, que de raconter comment j’ai réussi. La vraie réussite consiste à préserver sa bonté, le reste n’est qu’illusion. Est-ce que les prix, les décorations représentent le succès d’une vie ? Mon père me disait souvent : es-tu satisfait de toi-même ? C’était pour tabler sur l’importance de la réconciliation avec soi-même. Tout ce que j’ai fait comme films, comme « exploits » comme on se plaît souvent à dire à la libanaise, n’est que le reflet d’un besoin intérieur de compenser une frustration.

Quels sont les axes principaux de cette rétrospective ? On sait qu’il y a la guerre, ses blessures qui saignent encore et son poignard en plein cœur de la ville. Vous racontez aussi le parcours de l’autodidacte qui a quitté les bancs de l’école, avant de décrocher son bac. La vie privée, l’amour, quelle place tiennent-ils ?

Je raconte ma dyslexie, les difficultés de l’écriture, mon parcours de photographe de guerre acculé à saisir une photo que je ne voulais pas prendre, que j’ai dû faire à contrecœur. Ensuite, mes tentatives de cinéma qui ont buté contre le refus de certains de mes scénarios à cause du décalage entre leur manière de regarder et ma manière de voir. Le fil conducteur, c’est toutes les difficultés de l’expression. Chaque chapitre s’intitule selon son rapport avec la langue : « la langue de la photo », « la langue de l’écriture », « la langue de la musique », etc. Je n’ai pas divulgué mes histoires amoureuses, car j’avais assez de pain sur la planche. J’aimerais que le spectateur sorte du spectacle avec le sentiment que j’ai pu donner à réfléchir autant que j’ai donné à sentir. J’espère qu’il pourra se retrouver dans ce cycle de difficultés et de reconstruction de soi. Il est clair que je sors de ma zone de confort, que ce que je fais est un peu fou. J’aime sortir de mon carcan. Tenez ! J’ai été le premier au Liban à pratiquer le parapente.

Justement n’est-ce pas un saut dans le vide, pour le réalisateur reconnu et récompensé que vous êtes, de monter sur les planches pour la première fois et d’occuper seul toute la scène ?

J’ai dû faire des efforts pour lâcher prise et sincèrement je ne sais pas ce que je vaux en tant qu’acteur. Heureusement que je joue mon propre rôle et pas celui de quelqu’un d’autre. Je parle de moi-même. Même si c’est parfois un moi sublimé sur les planches, cela correspond aussi à une évolution et c’est le seul moyen de se renouveler.

D’ailleurs, aucun de mes films ne ressemble à l’autre. J’ai toujours voulu expérimenter de nouveaux thèmes. Bosta est un film musical, Sous les bombes est un film de guerre, Héritages est un film autobiographique, Listen est un film d’amour. Là, dans la représentation, vous avez peut-être remarqué qu’il y a six écrans. Trente films vont passer. Il y aura de la musique, de la danse même. À chaque fois que je relate un chapitre, la musique accompagne mes propos ou un film raconte une histoire sur laquelle je rebondis. Il y a une structure dans la pièce. Je commence par le point A et je termine avec le point Z.

Lina Abyad, l’engagement et la passion

Après les pièces de théâtre féministes, mettant en scène les abus du machisme, après les dark comédies comme Chéri reviens au lit, les pièces engagées comme J’en trouve où, des comme toi, Ali, vous dirigez un de nos plus grands metteurs en scène, Philippe Aractingi, dans sa première expérience théâtrale. Quel est le défi que vous vous lancez ?

Chaque pièce de théâtre est un défi, chaque pièce est nouvelle, différente, avec sa part d’inconnu. Je me situe dans la vision de Picasso qui dit : « Si on sait exactement ce qu’on va faire, à quoi bon le faire ? » J’aime les commencements, me retrouver devant un scénario et me demander : Mince, comment ça va se faire ? Philippe m’a appelée pour me dire qu’il avait très envie de faire du théâtre. Une nouvelle expérience s’offrait à moi, qui avait le mérite de me passionner. J’aime réaliser le rêve de personnes passionnées, a fortiori quand le contenu résonne en moi. Alors je me lance dans le projet, même au risque de me casser la gueule.

Avez-vous eu du mal à diriger le réalisateur Philippe Aractingi ? S’est-il rebellé ou s’est-il plutôt limité à son champ d’action ?

En général, quand on ne travaille pas avec un comédien, on se rend compte combien la formation dramatique est sérieuse. J’ai eu la chance de travailler avec des comédiennes chevronnées comme Julia Kassar, Aida Sabra, Darine Chamseddine et beaucoup d’autres. On n’a pas besoin de travailler sur l’articulation, la projection, la façon de bouger sur scène, comment faire sortir des choses intimes, la disponibilité physique et psychique. N’importe qui ne peut pas monter sur scène. Mais Philippe n’est pas loin du théâtre. C’est un cinéaste et un réalisateur qui dirige les comédiens qui possède son point de vue sur les choses, doté d’une grande sensibilité artistique. Il y a aussi des images, de la musique, du rythme. Ce qui est difficile, c’est comment le diriger et comment il pourrait recevoir ma direction. Cela dit, j’aime bien que les comédiens me contredisent, quand ce n’est pas juste pour le plaisir de le faire. Les échanges, c’est intéressant, ludique. Au final, je n’aime pas me retrouver devant des marionnettes.

A-t-il réussi à se glisser dans la peau d’un comédien ?

Philippe n’entre pas dans la peau d’un autre. Il joue son propre rôle, ce qui est différent. Quand soi-disant il se laisse aller, n’oublions pas que c’est un travail de théâtre, où les déplacements sont construits, l’émotion est construite, le ton est construit. N’imaginez pas que mon travail consiste à le laisser faire car il s’agit de sa propre histoire. Son histoire a été retravaillée, polie et fixée. Sinon, ce n’est plus une œuvre dramatique, malgré son potentiel d’humour.

[gallery size="large" ids="233694,233693,233692,233691"]

Quel est le nouveau tabou que vous essayez de briser dans cette pièce ? Il me semble que l’une de vos démarches est de vous attaquer aux tabous afin de contribuer, par le biais du théâtre, à la libération et au dépassement de soi.

Prenez l’exemple de J’en trouve où, des comme toi, Ali ? raconté par la fille du feda'i Ali qui a été tué lors d’un détournement d’avion. Les gens connaissent l’histoire de Ali Taha. Beaucoup l’ont oubliée, mais les vrais Palestiniens, les purs, s’en souviennent. Nous sommes passés de la grande histoire, à la petite histoire personnelle de la famille, de la mère, des trois filles. Qu’est-ce que ça veut dire « un martyr » ? Qu’est-ce que ça signifie pour une fillette de sept ans de perdre son père ? Un martyr, c’est une personne qui aime sa patrie plus que ses enfants. Pour une petite fille, c’est terrible comme découverte. Ce qui m’intéresse dans l’histoire de la fille de Ali Taha ou dans celle de Philippe Aractingi, c’est le besoin et l’envie de se raconter, de partager avec d’autres personnes des histoires extrêmement intimes, mais qui se rattachent à notre mémoire collective, car nous avons la même langue, les mêmes rêves, des histoires de famille qui se ressemblent, parce que nos mères nous disent « To'borni » et nos pères partent trop tôt. Ce qui est commun, c’est le courage de se mettre à nu devant les gens, que ce soit dans l’histoire de Philippe Aractingi ou dans celle de Randa Taha ou dans le travail des femmes violentées par les mâles, ou même dans Médée qui raconte les affres de la jalousie. Pour en revenir à Philippe, il nous raconte ses pas manqués et c’est ce qui est touchant. Revenir à soi pour parler de soi devant les autres est un très beau geste de confiance.

A quel public s’adresse cette pièce ? Comment définissez-vous le genre auquel elle appartient ?

Évidemment, le théâtre Monnot possède une certaine identité. Mais c’est une pièce extrêmement accessible à tous les publics, sachant qu’elle peut se lire à plusieurs niveaux. D’ailleurs les aficionados du cinéma et les amoureux du théâtre seront également servis. Dans cette pièce, il y a un éclatement des genres. On y trouve entremêlés le genre musical, le drame et la comédie, et c’est ce qui lui donne une saveur particulière.

Lire aussi

Commentaires