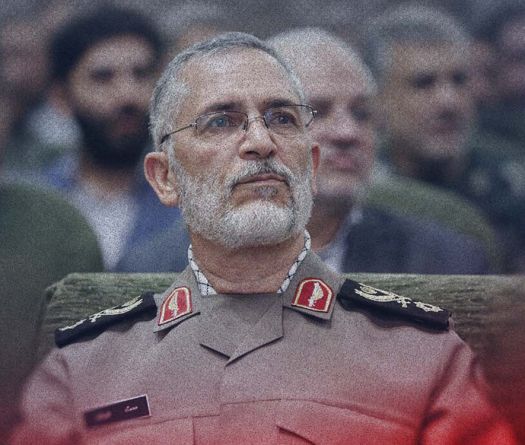

Frappes contre l'Iran: démonstration militaire ou calcul politique?

- 28/02/2026

- 0 commentaire(s)

Depuis plusieurs semaines, les spéculations allaient bon train autour d’une éventuelle frappe des États-Unis contre l’Iran. Les signaux militaires existaient, les déploiements navals étaient visibles, les déclarations politiques se durcissaient. Pourtant, l’opération annoncée tardait. Samedi, les frappes ont eu lieu. Mais loin de ...

Lire plus