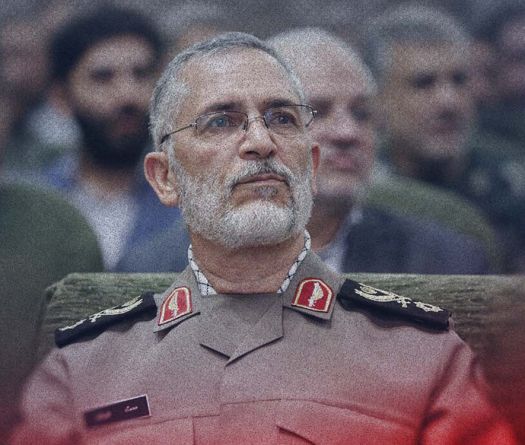

Avec la mort de Khamenei, la République islamique d'Iran renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», dit le fils du chah

- 01/03/2026

- 0 commentaire(s)

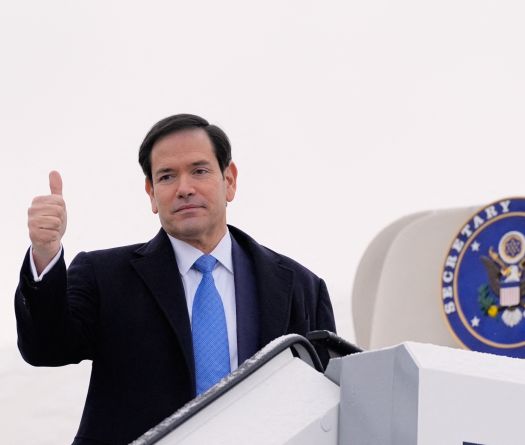

Avec la mort de l'ayatollah Khamenei, annoncée samedi par Donald Trump, la République islamique d'Iran est renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», s'est réjoui le fils du défunt chah, Reza Pahlavi. «Avec sa mort, la République islamique a effectivement pris fin et sera bientôt renvoyée dans les poubelles de l'Histoire», a écrit ...

Lire plus