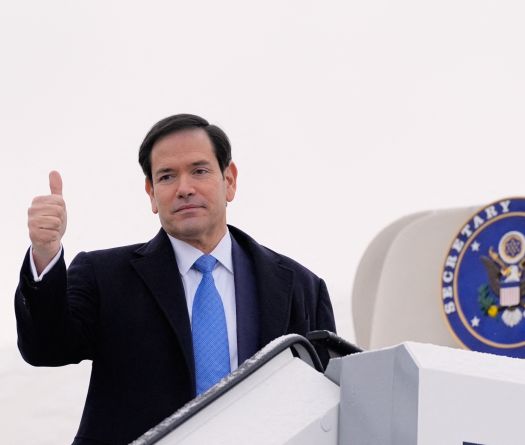

Trump se déjuge et mise sur un changement de régime en Iran

- 01/03/2026

- 0 commentaire(s)

En lançant samedi une campagne militaire majeure aux côtés d'Israël contre l'Iran, qui a selon lui tué le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, le président américain a appelé les Iraniens au soulèvement, quitte à se ...

Lire plus